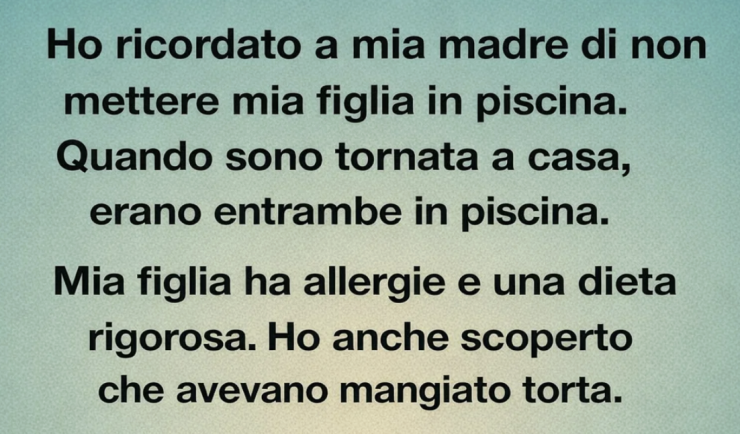

Avevo ricordato a mia madre di non mettere mia figlia in piscina.

Quando tornai a casa, le trovai entrambe in acqua.

Mia figlia ha allergie gravi e una dieta rigidissima.

Sul tavolo del patio c’era anche una torta, mezza mangiata.

Da quel giorno, ho deciso di non avere più contatti con mia madre.

Lei, però, raccontò a parenti, amici, vicini e perfino alla chiesa che l’avevo abbandonata “senza motivo”.

Ancora oggi, mi si stringe lo stomaco quando ripenso a quella scena.

Un ricordo che si ripete come un brutto film in cui non avrei mai voluto recitare.

Mia madre in piedi nella parte bassa della piscina, che teneva le mani di mia figlia mentre sguazzavano ridendo, come se nulla potesse andare storto.

Il viso di Clara, illuminato dal sole, sereno, felice — completamente ignara del pericolo.

Rimasi immobile, con le buste della spesa ancora in mano.

Il cuore mi cadde ai piedi.

Clara ha allergie alimentari gravi.

Non quelle che causano solo un’eruzione cutanea: quelle che possono bloccare il respiro.

Arachidi, latticini, glutine — una lista lunga e rigida.

E non è che mia madre non lo sapesse.

Gliel’avevo spiegato cento volte.

Le avevo stampato elenchi, plastificato istruzioni, mostrato come usare l’EpiPen.

E la piscina?

Clara soffriva anche di eczema e stava guarendo da un’infezione cutanea.

Il pediatra ci aveva detto di aspettare almeno due settimane prima di farle fare il bagno.

Gliel’avevo spiegato anche quello.

Quella mattina, prima di uscire, l’avevo ricordato di nuovo:

niente piscina, nessun cibo oltre ai pasti che avevo preparato.

Le avevo lasciato il pranzo pronto: riso, carote al vapore e una polpetta di pollo fatta da me.

Eppure, quando le vidi lì, mia madre sorridente come se avesse appena salvato il mondo, qualcosa dentro di me si spezzò.

Poi vidi la torta: glassa rosa brillante, una fetta mancante, la forchettina di Clara ancora sul tavolo.

Non riuscivo neppure a parlare.

Aprii la bocca, ma non uscì alcun suono.

Quella sera, chiusa in camera, piansi fino a tremare.

Non era solo per la torta o per il cloro.

Era per la fiducia.

Mia madre aveva ignorato ogni confine che avevo tracciato per proteggere mia figlia.

Aveva reso tutto un gioco, un “solo per stavolta”, come faceva sempre.

Ma io avevo finito la pazienza.

Quella notte feci le valigie e me ne andai.

Le scrissi un messaggio: che per ora non l’avremmo più vista, e che le avrei spiegato quando fossi stata pronta.

Le conseguenze furono immediate.

Tre chiamate perse da mia zia.

Due messaggi da mia cugina che mi chiedeva perché fossi “così drammatica”.

Un messaggio su Facebook da un’amica della chiesa che diceva di pregare per “il mio cuore indurito”.

Mia madre aveva messo in scena il suo spettacolo di vittimismo.

Diceva che l’avevo abbandonata, che la punivo per aver “amato troppo sua nipote”.

Piangeva in pubblico, raccontando a tutti quanto fosse sola e quanto fossi ingrata.

Ma non raccontava i mesi, gli anni trascorsi a cercare di impostare dei limiti sani.

Crescere con lei non era facile.

Era una madre che amava, sì, ma a modo suo — con aspettative, condizioni e sensi di colpa.

Se non facevi come voleva, eri “ribelle” o “egoista”.

Da bambina avevo imparato a tacere pur di non litigare.

Ma ora avevo Clara.

E lei aveva bisogno che io fossi diversa.

Non volevo che crescesse pensando che l’amore significhi ignorare i propri bisogni.

Non volevo che credesse di dover scegliere tra piacere agli altri o stare al sicuro.

Iniziai la terapia.

All’inizio per gestire la rabbia.

Ma presto capii che non si trattava solo della piscina o della torta.

Era una vita intera passata a sentirmi non ascoltata.

La terapeuta mi aiutò a capire che mettere dei limiti non è crudeltà.

È protezione.

Che il mio compito, come madre, era proteggere mia figlia — anche se significava deludere chi amavo.

Ma era difficile. E solitario.

Gli eventi di famiglia divennero tesi.

Alcuni smisero di invitarmi.

Altri mi guardavano con quell’espressione mista tra compassione e giudizio.

Qualcuno mi suggerì perfino di “chiedere scusa, per la pace”.

La parte peggiore?

Clara cominciò a chiedere della nonna.

Le mancava.

Giocavano insieme al tè, e mia madre le portava sempre regalini.

Non volevo parlar male di lei, ma non potevo nemmeno mentire.

Così le dissi la verità più semplice possibile:

«La nonna ha commesso un errore che ha fatto preoccupare molto la mamma. Ora dobbiamo assicurarci che tutti capiscano come tenerti al sicuro.»

E lei accettò quella risposta. Per un po’.

Poi mi scrisse mia cugina Rachel.

Non eravamo molto vicine, ma mi disse che voleva parlarmi.

Mi preparai all’ennesimo discorso di colpevolizzazione.

Invece, mi spiazzò.

«Ti credo,» disse.

«Mi credi su cosa?» chiesi.

«Su tua madre. L’ha fatto anche con me. Mio figlio ha l’asma. Gli ha dato il gelato, dicendo che sarebbe stato il nostro segreto. È finito in ospedale.»

Mi si chiuse lo stomaco. Non lo sapevo.

Rachel continuò: «Non ne ho mai parlato. Tutti la adorano. Ma ora capisco. Non stai esagerando. Stai facendo la madre.»

Fu la prima volta che qualcuno della famiglia mi capì davvero.

Nei giorni successivi altre due cugine mi scrissero in privato.

Una aveva una figlia celiaca, fatta ammalare da un cupcake “senza glutine, ma solo un morso”.

L’altra aveva un bimbo a cui non dovevano dare caramelle — e ovviamente mia madre gli aveva dato M&Ms di nascosto.

Tutte dissero la stessa frase:

«Non volevo fare drama.»

Così agiva mia madre: sotto la maschera dell’amore, con piccoli gesti che facevano dubitare tutti di se stessi.

Non cattiveria pura — solo arroganza. Come se sapesse sempre meglio.

Non cancellò il dolore, ma mi fece sentire meno sola.

Poi arrivò la svolta.

Una sera ricevetti un messaggio dalla vicina di mia madre, la signora Alvarez.

Una donna gentile, che ci portava spesso pane alle zucchine.

Scrisse:

«Cara, non voglio intromettermi, ma dovresti sapere che tua madre è svenuta in giardino stamattina. Sono arrivati i paramedici. Ora sta meglio, ma chiede di te.»

Mi si fermò il cuore.

Era da sei mesi che non la vedevo.

Chiamai l’ospedale.

La infermiera mi spiegò che si trattava di disidratazione e colpo di calore, nulla di grave, ma era scossa.

Quella sera, dopo aver messo a letto Clara, rimasi sul divano con il telefono in mano.

Pensai a tutto: alla rabbia, al dolore, ma anche ai ricordi belli.

Le notti in cui mi vegliava da bambina. Le ninne nanne canticchiate distrattamente.

Un amore imperfetto, ma reale.

Decisi di andare.

Quando entrai nella stanza d’ospedale, mi guardò sorpresa.

Le si riempirono gli occhi di lacrime.

«Non pensavo saresti venuta,» disse.

Feci un respiro profondo. «Non ne ero sicura nemmeno io.»

Rimanemmo in silenzio qualche secondo.

Poi sussurrò:

«Avevi ragione. Ho sbagliato.»

Sembrava più piccola, fragile.

Non la donna autoritaria che conoscevo.

«Non ti ho presa sul serio,» ammise.

«Pensavo di sapere cosa fosse meglio. Ma mi sbagliavo. Mi dispiace. Davvero.»

Non risposi subito.

Lasciai che il silenzio pesasse, che le parole sedimentassero.

Poi aggiunse, con voce rotta:

«Amo Clara. Ma avrei dovuto dimostrarlo proteggendola, non facendo di testa mia.»

Non fu una scena da film.

Nessuna musica, nessun abbraccio perfetto.

Solo due persone, dopo anni di dolore, che finalmente si guardavano davvero.

Le dissi che apprezzavo le sue scuse.

Che non cancellavano tutto, ma contavano.

Che la fiducia si ricostruisce piano, e stavolta sarebbe dipesa da Clara, non solo da me.

Lei annuì.

Dopo le dimissioni, parlammo ancora di confini.

E per la prima volta, ascoltò davvero.

Mi chiese perfino se poteva partecipare a una seduta con la mia terapeuta, per capire meglio.

Fu l’inizio di qualcosa di nuovo.

Non perfetto. Ma autentico.

Iniziammo con poco: videochiamate settimanali con Clara.

Niente cibo, solo racconti e canzoncine.

Clara si illuminava ogni volta.

Poi, visite brevi e supervisionate.

Mia madre rispettò ogni regola.

Chiedeva sempre prima di fare qualsiasi cosa.

Col tempo, Clara tornò a chiamarla “Nonna”.

E io cominciai a credere che, forse, le persone possono cambiare, se davvero lo vogliono.

È passato più di un anno.

Sono ancora cauta. Controllo tutto due volte.

Ma ora c’è rispetto. C’è guarigione.

E soprattutto, c’è sicurezza — per me e per mia figlia.

Alcuni familiari non si sono mai scusati.

Altri ancora sussurrano che “ho esagerato”.

Non importa.

Perché ora so che proteggere un figlio non significa accontentare tutti.

Significa essere abbastanza forti da dire no,

anche quando ti spezza il cuore.

Add comment