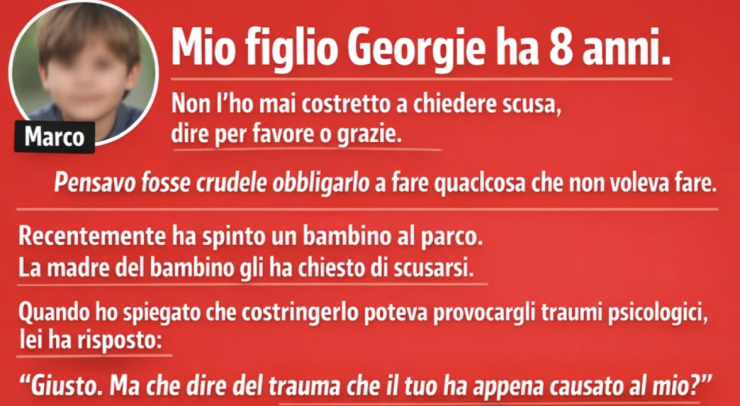

Mio figlio Georgie ha 8 anni. Non l’ho mai costretto a chiedere scusa, dire per favore o grazie. Pensavo fosse crudele obbligarlo a fare qualcosa che non voleva fare.

Recentemente ha spinto un bambino al parco. La madre del bambino gli ha chiesto di scusarsi.

Quando ho spiegato che costringerlo poteva provocargli traumi psicologici, lei ha risposto:

“Giusto. Ma che dire del trauma che il tuo ha appena causato al mio?”

Ho riso, un po’ nervosamente. “Sono solo bambini. I maschi spingono. È il loro modo di sfogare l’energia.”

Lei non rise. Suo figlio aveva il ginocchio sbucciato, la guancia sporca e gli occhi pieni di lacrime.

“Tuo figlio non l’ha spinto durante un gioco. L’ha spinto perché non voleva aspettare il turno sull’altalena.”

Georgie era già di nuovo sullo scivolo, come se nulla fosse.

“Non gestisce bene la frustrazione. Io non credo nella punizione. Ne parliamo dopo, quando è calmo.”

Lei fu diretta: “Sta facendo del male agli altri. Forse parlarne non basta.”

In macchina gli dissi che alcune persone non lo capiscono. Che alcuni genitori giudicano troppo in fretta.

Lui annuì e chiese se potevamo fermarci per un gelato.

Dissi di sì.

Per anni mi sono detta che lo stavo crescendo con amore, rispetto.

Volevo che dicesse “mi dispiace” solo se lo sentiva davvero. Non volevo che fingesse emozioni.

Ma il volto di quel bambino continuava a tornarmi in mente. Le sue lacrime. La paura della madre.

Poi arrivarono i segnali.

La maestra mi chiamò.

“Georgie ha difficoltà a rispettare lo spazio degli altri. È entrato davanti a una compagna in fila e ha detto: ‘Faccio quello che voglio.’”

Aggiunse: “Mi ha anche detto: ‘La mia mamma dice che non devo chiedere scusa se non lo penso davvero.’”

Mi gelò il sangue. Era vero.

Stava solo restituendomi ciò che gli avevo insegnato.

Al compleanno di un amico, Georgie strappò un giocattolo dalle mani di un altro bambino.

Quando la madre del bimbo gli chiese di restituirlo, lui disse:

“L’avevo io per primo.”

Non era vero. Ma non lo corressi.

La madre, stanca, mi disse: “Ha spinto mio figlio, non dice per favore, né grazie. È maleducato.”

Risposi piano: “Lo sto crescendo per essere autentico.”

Lei ribatté: “Autentico… o solo egoista?”

Quella sera piansi. Non per ciò che aveva detto. Ma perché, in fondo, temevo avesse ragione.

Riguardai vecchi video di Georgie piccolo. Diceva “grazie” con un sorriso. Abbracciava.

Poi avevo letto articoli, seguito teorie. Evitato premi, evitato castighi.

Pensavo di proteggerlo dalla vergogna.

Ma forse stavo solo evitando il disagio. Mio e suo.

Una sera, Georgie urlò a Lily, la nostra vicina, e le diede uno schiaffo sulla mano:

“Non toccare le mie cose, stupida!”

Lei scoppiò a piangere. Io mi scusai.

La madre mi guardò: “Grazie. Ma forse dovrebbe farlo anche lui.”

Gli chiesi: “Vuoi dire qualcosa a Lily?”

“No. Aveva torto.”

Non insistetti. Ma quella notte, la mamma di Lily mi scrisse:

“Non voglio dirti come fare la mamma. Ma è difficile quando mia figlia ha paura di venire a giocare.”

Paura.

Non avevo mai pensato che altri bambini potessero aver paura di mio figlio.

Così una sera, parlai con Georgie:

“Ti ricordi quando hai urlato a Lily e l’hai colpita?”

Annuisce.

“Come pensi che si sia sentita?”

“Piangeva. Quindi… triste?”

“Ti sentiresti triste se qualcuno urlasse contro di te?”

Altro cenno.

“E allora, cosa potresti dirle la prossima volta?”

Scrolla le spalle. “Non lo so.”

Gli suggerii:

“Puoi dire: ‘Mi dispiace di averti fatto male.’ Anche se non volevi.”

Lui chiede: “E se invece lo volevo?”

Risposi: “Puoi dire: ‘Non mi è piaciuto quello che hai fatto, ma non dovevo farti del male.’”

Non obiettò.

Il giorno dopo tornò da scuola e disse:

“Ho detto scusa a Sam. Gli ho fatto cadere l’astuccio.”

“Gli hai chiesto scusa?”

“Sì. Era triste. E mi sono sentito male.”

Quasi piansi. Invece gli spettinai i capelli.

Non era perfetto. Due giorni dopo urlò a una compagna. Ma poi tornò da lei e disse:

“Scusa se ho urlato. Ero arrabbiato ma non dovevo.”

Piccoli passi.

Per noi, giganteschi.

Gli insegnai come dire “permesso”, come chiedere invece di afferrare.

Non per renderlo finto. Ma perché quei gesti hanno valore per gli altri.

Settimane dopo, eravamo di nuovo al parco.

Stessa altalena. Stessa folla.

Georgie aspettò il suo turno. Chiese:

“Posso andare dopo di te?”

La bambina sorrise: “Va bene.”

Non dissi nulla. Guardai.

E poi vidi qualcosa in più.

La madre del bambino che Georgie aveva spinto era lì. Ci guardava.

Mi fece un piccolo cenno.

Più tardi si avvicinò.

“Ho notato dei cambiamenti,” disse.

“Hai fatto qualcosa di giusto.”

Non ero solo io. Era Georgie. Che stava crescendo. Che imparava. Che sbagliava e ritentava.

Una sera gli dissi una frase che cambiò entrambi:

“Essere gentili non vuol dire essere falsi. Vuol dire far capire agli altri che contano.”

Lui sussurrò: “Mi piace quando sono gentili con me.”

“Esatto,” dissi. “Quindi diamo agli altri ciò che vogliamo ricevere.”

Credevo di proteggerlo dalla vergogna.

Ma stavo solo evitandogli la crescita.

Ed è proprio quella la parte più difficile—ma più amorevole—del crescere un figlio:

insegnargli a essere responsabile.

E il colpo di scena?

Un giorno tornò a casa con un biglietto da scuola. Pensavo al peggio.

Diceva:

“Georgie ha aiutato una compagna a raccogliere i libri. Le ha detto: ‘Ti aiuto io.’ Siamo molto fieri di lui.”

Lessi quel biglietto due volte.

Quella sera l’ho appeso sul frigorifero.

Perché ho imparato questo:

L’empatia non è sempre innata. Si insegna. Si coltiva. Si ripete.

Lasciare che “si esprimesse” senza limiti non era amore.

Era paura.

Ma i bambini hanno bisogno di confini per sentirsi sicuri.

E gli altri bambini ne hanno bisogno per sentirsi rispettati.

Georgie non è perfetto. Nemmeno io.

Ma ora, quando ferisce qualcuno… gli importa. E questo, per me, vale più di ogni “scusa” forzata.

Add comment