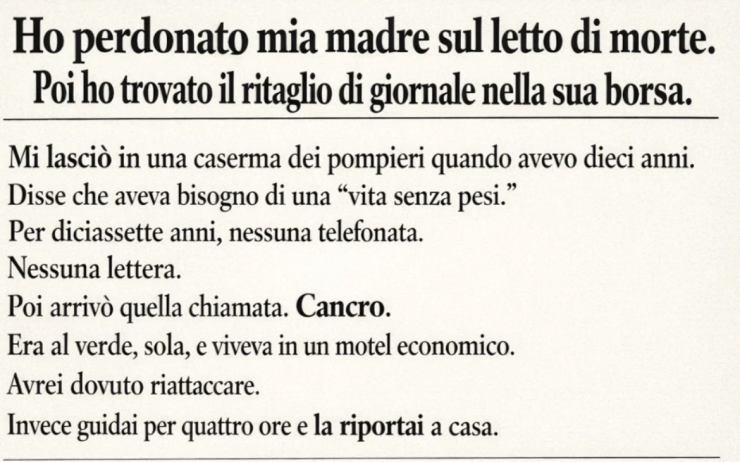

Mi lasciò in una caserma dei pompieri quando avevo dieci anni. Disse che aveva bisogno di una “vita senza pesi.” Per diciassette anni, nessuna telefonata. Nessuna lettera. Poi arrivò quella chiamata. Cancro. Era al verde, sola, e viveva in un motel economico. Avrei dovuto riattaccare. Invece guidai per quattro ore e la riportai a casa.

Per sei mesi fui la sua infermiera. Pagai l’hospice. Le tenevo la mano quando aveva paura. La lavavo. Era magra e fragile, niente a che vedere con la donna dura che ricordavo. Poco prima di andarsene, mi afferrò il braccio. Gli occhi spalancati.

“La mia borsa,” sussurrò. “Controlla la fodera.”

Lo feci. Proprio lì. Strappai il tessuto economico. Nulla. Solo polvere e fili allentati. Pensai che fosse confusa dai farmaci.

Tre settimane dopo il funerale, mentre sistemavo le sue cose, presi quella vecchia borsa di pelle per buttarla via. Sentii qualcosa di duro infilato nella parte interna. Presi un taglierino e tagliai il bordo. Dentro c’era un piccolo ritaglio di giornale, piegato, ingiallito dal tempo. Era un avviso di scomparsa del 1994. Un identikit della donna che aveva rapito una neonata da un reparto ospedaliero. Il sangue mi si gelò. Era lei. Era Linda—mia madre—trent’anni fa. Poi lessi il nome della bambina rapita…

Katherine Miller.

Quel nome non significava nulla. Eppure, significava tutto.

Caddi a terra. La borsa in una mano, il ritaglio nell’altra. Il mio nome era Sarah. Linda mi aveva sempre detto che me lo aveva dato mio padre prima di andarsene. Una storia a cui mi ero aggrappata. L’unico frammento di un uomo mai conosciuto.

Ora quella storia cadeva a pezzi, come tutto il resto.

L’articolo era breve. Citava l’ospedale—St. Anthony’s, a Northwood, una città a me sconosciuta. Nominava i genitori, Robert e Helen Miller. Parlava di una copertina rosa fatta a maglia, con una piccola anatra gialla ricamata in un angolo.

La mente corse a un ricordo lontano: una coperta rosa, logora, che avevo tenuto fino ai sette o otto anni. Linda l’aveva gettata durante uno dei suoi scoppi d’ira, urlando che ero troppo grande per certe cose. Piansi per ore. C’era un’anatra gialla, sbiadita, in un angolo.

Mi mancò il fiato. Non ero stata abbandonata. Ero stata rapita.

Il perdono che avevo concesso a Linda sul letto di morte ora sembrava uno scherzo crudele. L’avevo perdonata per avermi lasciata, per la negligenza, per un’infanzia fredda e priva d’amore. Ma come perdonare questo? Rubare una vita? Rubare la mia vita?

Passai il resto della giornata come in trance. Mi guardai allo specchio cercando tratti che non fossero suoi. Mi avevano sempre detto che avevo i suoi occhi. Ora vedevo che erano di una sfumatura diversa. Il naso, il mento, i capelli… nulla era suo. Ero un’estranea nella mia stessa pelle.

Quella notte, incapace di dormire, aprii il laptop. Con il cuore in gola digitai:

“Katherine Miller missing 1994.”

I risultati erano come un fantasma. Una scia digitale lunga decenni. Link a cold case, forum di investigatori amatoriali. Poi lo trovai: un articolo recente, del venticinquesimo anniversario del rapimento.

C’erano un uomo e una donna: Robert e Helen Miller. Sembravano esausti. Stanchi nel profondo. Posavano in una cameretta perfettamente conservata. Un letto a baldacchino. Peluche sugli scaffali. Avevano mantenuto la mia stanza intatta. Per venticinque anni.

Il cuore si spezzò.

L’articolo menzionava una pagina Facebook: “Aiutateci a trovare Katherine Miller,” gestita dalla sorella di Helen—mia zia. Mia zia. Una parola che non avevo mai usato.

Cliccai il link. Foto che non avevo mai visto. I genitori da giovani, sorridenti. Un’ecografia. L’unica immagine sfuocata di una neonata con una ciocca di capelli scuri:

“L’unica foto che abbiamo della nostra dolce Katherine.”

Io non avevo foto da neonata. Linda diceva che erano andate perse in un trasloco. Un’altra bugia.

Per una settimana non feci altro che guardare quella pagina. Leggevo i commenti di sconosciuti. Guardavo i video di mia madre—quella vera—che, anno dopo anno, supplicava di avere notizie. C’era un ragazzo, poi uomo: mio fratello. Thomas. Sempre serio, al fianco dei genitori alle conferenze stampa annuali.

Il peso era schiacciante. Che dovevo fare? Chiamare e dire:

“Credo di essere vostra figlia. Ah, e la mia rapitrice è appena morta in casa mia”?

Sembrava folle. E se non mi avessero creduto? Se avessi solo riaperto ferite antiche? Se mi avessero odiato per la vita che avevo vissuto?

Poi guardai il volto di Helen in un video recente. La speranza negli occhi stava svanendo. Ma era ancora lì. Una brace tremolante.

Non potevo permettere che si spegnesse.

Trovai l’indirizzo email della zia, Carol. Scrissi una mail con le mani che tremavano. La cancellai. Ne scrissi un’altra. Di nuovo, cancellata.

Alla fine, scrissi la verità. Semplice.

“Mi chiamo Sarah. La donna che mi ha cresciuta è morta da poco. Tra le sue cose ho trovato un ritaglio di giornale sul rapimento di Katherine Miller nel 1994. L’identikit è il suo. Ci sono dettagli che credo non siano mai stati resi pubblici. Non so cosa significhi questo, ma credo che dobbiamo parlare.”

Inviata. Prima che potessi cambiare idea.

La risposta arrivò dopo meno di un’ora.

“Per favore chiamami. Questo è il mio numero. A qualsiasi ora.”

Il cuore mi rimbombava nel petto. Aspettai di calmarmi. Poi chiamai.

“Pronto, sono Carol.”

“Ciao, Carol. Sono… Sarah. Ho mandato l’email.”

Pausa. Un respiro trattenuto.

“Abbiamo già ricevuto chiamate così,” disse. “Persone che pensavano di sapere qualcosa. Scherzi crudeli.”

“Capisco,” risposi piano. “L’articolo che ho menziona una coperta rosa con un’anatra gialla.”

Silenzio. Poi un singhiozzo.

“Oh mio Dio,” sussurrò. “Quello non era mai stato reso pubblico.”

Parlammo per più di un’ora. Raccontai tutto. Di Linda. Della borsa. Del ritaglio. Carol ascoltò, piangendo piano dall’altro capo del telefono. Mi raccontò dei decenni di dolore. Delle false piste. Della speranza mai del tutto spenta.

Poi aggiunse qualcosa che cambiò tutto, ancora una volta.

“La conoscevamo,” disse. “La donna dell’identikit. Si chiamava Linda Garrett. Era un’infermiera nel reparto maternità di St. Anthony’s.”

Il cognome mi colpì come un pugno. Non l’avevo mai saputo. Era solo Linda.

Carol continuò.

“Poco prima che Katherine nascesse, Linda perse sua figlia. Era nata morta. Il sistema ospedaliero, all’epoca, era crudele. La mandarono a casa con opuscoli e frasi fatte. Helen cercò di confortarla. Ma Linda… era svuotata.”

L’immagine della donna dura e distante si sgretolò. Ne rimase una nuova: una giovane distrutta da un dolore così forte da spezzarle la mente. Il suo gesto mostruoso non era nato dal male puro, ma da un dolore indicibile.

Non lo giustificava. Non cancellava ventisette anni rubati. Ma spiegava. La rendeva umana.

E capii, con un nodo alla gola, che quando l’avevo perdonata sul letto di morte, avevo perdonato un fantasma. Un personaggio. La vera Linda non l’avevo mai conosciuta davvero. Le sue ultime parole—“Controlla la fodera”—non erano delirio, ma il suo ultimo gesto di verità. Era il modo in cui cercava di riportarmi a casa.

Carol organizzò tutto. Il primo passo fu un test del DNA. Spedii il campione con la sensazione di inviare la mia intera identità in una scatolina di cartone.

Le due settimane d’attesa furono infinite.

Poi, la telefonata. Carol, in lacrime:

“È una corrispondenza. Katherine. È una corrispondenza. Bentornata a casa, tesoro.”

Katherine. Per la prima volta, suonava come il mio nome.

Add comment