Le pareti della cameretta erano dipinte di un giallo tenue, pieno di speranza. Sotto la finestra c’era una culla bianca — la stessa che Emma e io avevamo montato insieme tre mesi prima della nascita di nostro figlio. Ricordavo ancora le sue risate mentre io armeggiavo con le istruzioni, il momento in cui aveva preso il controllo finendo tutto con naturalezza, mentre io le passavo le viti fingendo di non essere offeso. Allora pensavo che quella fosse la felicità.

Ora ero in piedi in quella stanza, nostro figlio di due settimane dormiva tranquillo nella culla, e una lucidità gelida mi attraversava. Tutte le certezze su cui avevo costruito la mia vita improvvisamente mi sembravano false.

«Marcus?» La voce di Emma arrivò dalla porta. Era stanca, confusa. «Cosa succede? Sei distante da giorni.»

Mi voltai verso di lei. Il kit per il test di paternità mi pesava tra le mani — come un’arma e uno scudo insieme. Indossava il maglione largo che portava da quando aveva partorito, i capelli raccolti senza cura, occhiaie profonde dopo notti infinite senza dormire. Sembrava fragile. Vera. Totalmente impreparata a ciò che stavo per fare.

«Ho bisogno che tu faccia questo», dissi, porgendole la scatola.

Non si mosse. La fissò come se non appartenesse al suo mondo.

«Cos’è?»

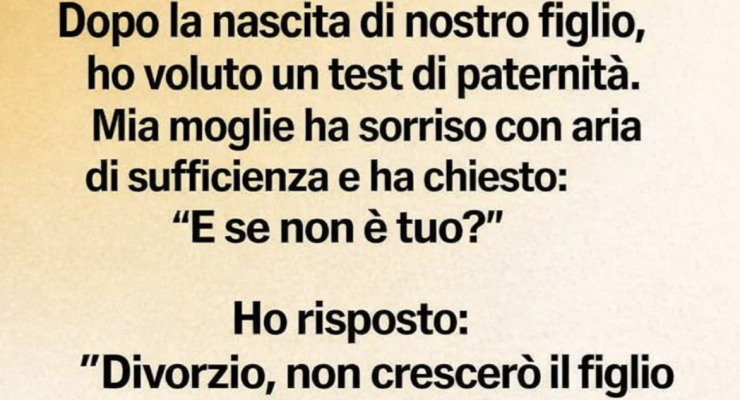

«Un test di paternità.» La mia voce era piatta. «Devo sapere se il bambino è mio.»

Il silenzio che seguì fu soffocante. Sentivo l’orologio nel corridoio. Il respiro lieve di nostro figlio. Il battito del mio cuore nelle orecchie. L’espressione di Emma cambiò — confusione, dolore, incredulità, poi qualcosa che non seppi definire. Una sorta di accettazione.

«E se non fosse tuo?» chiese piano.

Quelle parole mi colpirono come una confessione. Il petto mi si strinse.

«Allora chiederò il divorzio», dissi con durezza. «Non crescerò il figlio di un altro uomo.»

Lei annuì lentamente.

«Va bene. Se è questo che ti serve.»

Prese il test e uscì dalla stanza, lasciandomi solo con un neonato che dormiva e una sensazione di vittoria stranamente vuota.

La busta

Cinque giorni. Tanto ci volle perché arrivassero i risultati. Cinque giorni vissuti come estranei sotto lo stesso tetto. Emma si occupava del bambino con un’efficienza meccanica, parlando solo quando necessario. Mi dissi che il suo silenzio era colpa. Che si stava preparando allo smascheramento. Che avevo avuto ragione.

Quando finalmente arrivò la busta, la aprii da solo in macchina, nel vialetto di casa. Le mani mi tremavano mentre leggevo.

Probabilità di paternità: 0%.

Marcus Jerome Patterson è escluso come padre biologico.

Zero.

Non era mio.

Rimasi lì a fissare quelle parole, sentendomi allo stesso tempo giustificato e distrutto. Avevo avuto ragione — e faceva malissimo. Tutto ciò che avevamo costruito crollava. Il bambino che mi ero preparato ad amare non era mio. Il matrimonio era una menzogna.

Dentro casa, Emma stava preparando il pranzo. Il bambino dormiva. Mi guardò e capì subito.

«Sono arrivati i risultati», dissi.

Deglutì. «E allora?»

«Zero per cento. Non è mio figlio.»

Chiuse gli occhi. «Marcus—»

«Non voglio spiegazioni», la interruppi. «Ho già contattato un avvocato. Me ne andrò entro la settimana.»

«Non vuoi nemmeno ascoltare?» La sua voce si spezzò. «Non vuoi lasciarmi spiegare?»

«Spiegare cosa? Che mi hai tradito? Che hai mentito? Quel foglio dice tutto.»

Mi fissò, e qualcosa nel suo sguardo si indurì.

«Hai deciso chi fossi molto prima del test», disse piano. «Il test ti ha solo dato il permesso.»

Non risposi. Perché una parte di me sapeva che aveva ragione. Ero sospettoso da mesi. Vedevo tradimenti ovunque. Ma mi aggrappai al test. La scienza non mente, mi dicevo.

Me ne andai tre giorni dopo. Chiesi il divorzio. La bloccai ovunque. Dissi a tutti che mi aveva tradito. Tagliai fuori chiunque osasse dubitare.

Tre anni di certezze

Per tre anni vissi convinto di aver fatto la cosa giusta. Frequentai altre donne. Avanzai nella mia carriera nel settore informatico. Mi trasferii in centro. Mi dicevo di essere libero.

Ma a volte, di notte, ricordavo il volto di Emma quando le avevo consegnato il test. Quello sguardo indecifrabile. Quella domanda. E mi chiedevo — troppo tardi — se avessi frainteso tutto.

Scacciavo quei pensieri. Il test era chiaro.

Poi incontrai Thomas Chen.

La conversazione che distrusse le mie certezze

Ci conoscevamo dai tempi dell’università. Era stato al nostro matrimonio. Aveva mandato un regalo alla nascita del bambino. Non parlavamo dal divorzio.

Quando lo vidi in un bar una mattina, la sua espressione mi gelò. Non rabbia. Delusione.

«Marcus. Non pensavo di vederti.»

«È passato tanto.»

«Tre anni da quando hai lasciato Emma e tuo figlio.»

L’enfasi mi fece contorcere lo stomaco.

«Sai perché me ne sono andato.»

«Siediti.»

Lo feci.

«Hai mai pensato che il test potesse essere sbagliato?» chiese.

Risi amaramente. «Era un laboratorio affidabile.»

«Sbagliano comunque», disse secco. «E hanno sbagliato. Quel test era errato. Noah è tuo.»

Le parole sembravano irreali.

«Emma non ti ha mai tradito. Ci sono voluti mesi per dimostrare l’errore — etichette scambiate, contaminazione. Quando ci è riuscita, tu eri già sparito. Ha provato a contattarti. Non volevi ascoltare.»

Le mani mi tremavano.

«Quello sguardo che dicevi dimostrasse la sua colpa?» continuò Thomas. «Me ne ha parlato. Stava cercando di non piangere. Di capire perché l’uomo che amava improvvisamente credeva che lo avesse tradito.»

Non riuscivo a respirare.

«Ha finito infermieristica», disse. «Cresce Noah da sola. Ora ha tre anni. È identico a te da bambino.»

Chiesi di vederli.

«Serve un altro test», rispose. «E anche allora, non aspettarti perdono. Te ne sei andato.»

Il secondo test

Rintracciare Emma richiese settimane. Quando finalmente le scrissi una lettera, rispose solo con una data e una clinica.

Il test fu rapido.

I risultati no.

Probabilità di paternità: 99,99%.

Era sempre stato mio figlio.

Le mandai scuse. Lettere. Spiegazioni.

Silenzio.

Per il quarto compleanno di Noah spedii un biglietto. Tornò indietro, mai aperto.

Fu allora che capii: a volte guarire significa tenere lontano chi ha causato la ferita.

Guardare da lontano

Una volta passai davanti alla scuola di Noah.

Lo vidi ridere, lo zaino che saltava sulle spalle. Emma si inginocchiava per abbracciarlo. Erano completi.

Senza di me.

Me ne andai prima che potessero vedermi.

Vivere con la verità

La terapia mi insegnò ciò che temevo: non me n’ero andato per un tradimento. Me n’ero andato perché non sapevo fidarmi. Avevo lasciato che la paura si travestisse da certezza.

Scrivo lettere a Noah che probabilmente non invierò mai. Contribuisco a un fondo a suo nome. In silenzio. Senza aspettarmi nulla.

Vivo con una lezione incisa dentro di me: l’amore non sopravvive senza fiducia.

Se un giorno Noah mi chiederà perché me ne sono andato, gli dirò la verità.

Che avevo paura.

Che sua madre meritava di meglio.

Che il dubbio ha soffocato l’amore — e io ero troppo fragile per salvare entrambi.

È tutto ciò che posso fare ora.

Imparare. Cambiare. Accettare le conseguenze.

E sperare che, un giorno, mio figlio possa capirmi.

Add comment