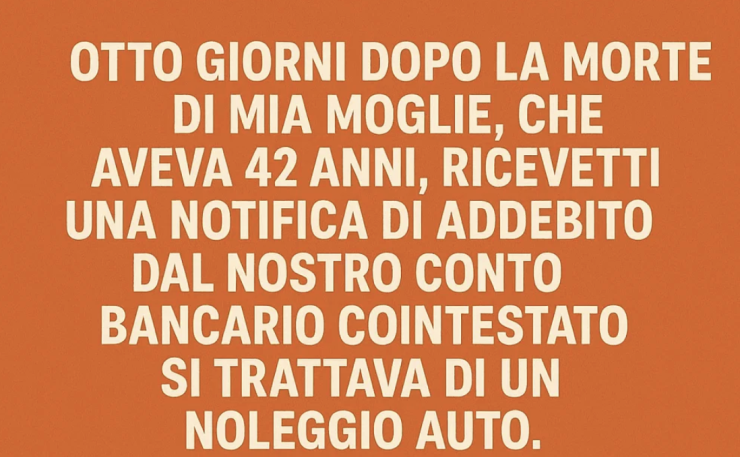

Otto giorni dopo la morte di mia moglie, Alina, 42 anni, ricevetti una notifica di addebito dal nostro conto bancario cointestato.

Proveniva da un autonoleggio.

In preda al panico, mi precipitai lì e mostrai la sua foto all’addetto al banco.

Lui impallidì e disse:

«Questa donna è stata qui. Era con un uomo che la chiamava Birdie.»

Rimasi pietrificato. Mia moglie, Alina, era morta in un incidente d’auto. Bara chiusa. Bruciata al punto da essere irriconoscibile, avevano detto. Ma io avevo identificato il corpo grazie al suo braccialetto e al medaglione d’oro che portava sempre. L’ospedale, il medico legale, la polizia—tutti mi avevano assicurato che si trattava di lei.

Allora cosa stava succedendo?

«Ne è sicuro?» chiesi di nuovo, con la gola secca.

Lui annuì. «Sicuro. Aveva quella fossetta quando sorrideva, e rideva come se fosse finalmente in pace.»

In pace?

Uscii da lì stordito. Alina aveva lottato con la depressione. Era stanca—della routine, della maternità, del dover fingere che tutto andasse bene. Ma non avrei mai immaginato che avrebbe inscenato la propria morte. Non aveva senso. Amava nostro figlio, Kadeem. Lo adorava. Perché avrebbe dovuto lasciarlo?

Ma quel nome—Birdie—continuava a rimbalzarmi in testa come una pallina impazzita.

Il giorno dopo, andai alla polizia con quello che avevo scoperto. Mi dissero che probabilmente si trattava di una coincidenza. Una donna somigliante, stessi tratti—la gente proietta il dolore. Ero quasi convinto.

Quasi.

Fino a quando non ricordai qualcosa che non mi era mai sembrato del tutto giusto.

Quattro giorni prima dell’incidente, Alina mi aveva chiesto:

«Se qualcuno avesse bisogno di sparire… potresti perdonarlo, se fosse per la sua sopravvivenza?»

Pensavo stesse facendo filosofia. Che si riferisse a un film che avevamo visto.

Mi sbagliavo.

Iniziai a indagare. Controllai le telecamere di casa, quelle che usavamo di rado. Una, malgrado il sistema fosse in parte rotto, aveva salvato un video. La notte prima del suo “incidente”, Alina uscì di casa alle 01:47. Non indossava la solita vestaglia. Portava jeans e scarpe da ginnastica.

Aveva una borsa a tracolla.

Due minuti dopo, una ripresa mostrava un uomo in fondo alla strada. Aprì la portiera del passeggero. Lei salì.

E non tornò più.

Tremavo guardando quel video. Una parte di me si sentiva tradita, ma un’altra parte era sollevata—perché significava che forse non era morta. Che forse, solo forse, potevo trovarla e conoscere la verità.

Seguii la pista del noleggio auto. L’auto era stata riconsegnata in Alabama, a quasi 1000 chilometri di distanza. Nessuna telecamera. Nessun nome usato—tutto prepagato e lasciato lì. Ma un’impiegata ricordava qualcosa di strano: una donna che chiedeva informazioni sugli autobus, tenendo in mano una mappa con “Willow Creek” cerchiato.

Non era molto, ma era un inizio.

Willow Creek era una cittadina così piccola che quasi non compariva su Google Maps. Ci andai quel fine settimana. Dissi a Kadeem che avevo un viaggio di lavoro. Non fece troppe domande—ultimamente era più silenzioso.

Il lutto agisce diversamente sui bambini.

Trovai una caffetteria vicino alla stazione dei bus. Fatiscente, ma accogliente. Mostrai la foto di Alina alla barista. Lei sgranò gli occhi e disse:

«Ah. Birdie.»

Ancora quel nome.

«Viene ogni giovedì mattina. Ordina sempre la stessa cosa: caffè nero e pane alla banana.»

«È sola?»

La ragazza fece spallucce. «A volte è con un uomo più anziano. Forse suo padre?»

Suo padre?

Il padre di Alina era morto quando lei aveva quindici anni. A meno che…

A meno che quella non fosse un’altra bugia.

Aspettai tre giorni.

Giovedì mattina, la vidi.

Entrò come se nulla fosse mai successo. Capelli più corti. Un po’ più magra. Ma era lei. Mia moglie.

Non mi avvicinai subito. Rimasi a guardarla. Si sedette da sola, leggendo. Serena.

Faticavo a respirare.

Alla fine, mi alzai e andai da lei.

«Alina.»

Si immobilizzò.

Lentamente, alzò lo sguardo. Gli occhi si riempirono subito di lacrime. Aprì la bocca, ma non uscì alcun suono.

«Sei morta,» sussurrai.

Deglutì. «No. Sono scappata.»

Parlammo per quattro ore. Mi raccontò tutto.

Anni prima—prima ancora che ci conoscessimo—era intrappolata in una relazione pericolosa con un uomo coinvolto nel traffico di donne. Era riuscita a fuggire, aveva cambiato identità, ricostruito la sua vita. Ma qualche mese fa, vide qualcuno del suo passato. Qualcuno che la riconobbe.

Ecco perché era nervosa, distante, paranoica.

Non me lo disse per non coinvolgere me e Kadeem. Pensava che “morendo” avrebbero smesso di cercarla. Che sarebbe stata finalmente libera.

Mi spiegò che l’uomo che l’aveva aiutata—quello che la chiamava Birdie—era un investigatore privato in pensione, specializzato nell’aiutare le donne a sparire da quei circuiti.

«Volevo tornare ogni giorno. Ma non potevo rischiarlo,» disse.

«E Kadeem?» chiesi.

Il suo viso si spezzò. «Penso a lui ogni secondo.»

Rimanemmo in silenzio.

Poi dissi: «Non puoi sparire per sempre.»

Nelle settimane seguenti, non la forzai. Ma feci il possibile. La misi in contatto con un avvocato esperto in protezione testimoni e leggi sul cambio identità. Ricominciò a usare il suo vero nome—quello vero davvero, prima di ogni alias.

Tre mesi dopo, tornò a casa.

Incontrò Kadeem al parco. Da lontano, all’inizio. Poi un giorno, lui le corse incontro tra le braccia, come se sapesse. Come se avesse sempre saputo.

Non siamo tornati davvero insieme. Una frattura così non si ricuce da un giorno all’altro. Ma parliamo. Co-genitoriamo. Ricostruiamo, un passo onesto alla volta.

Add comment