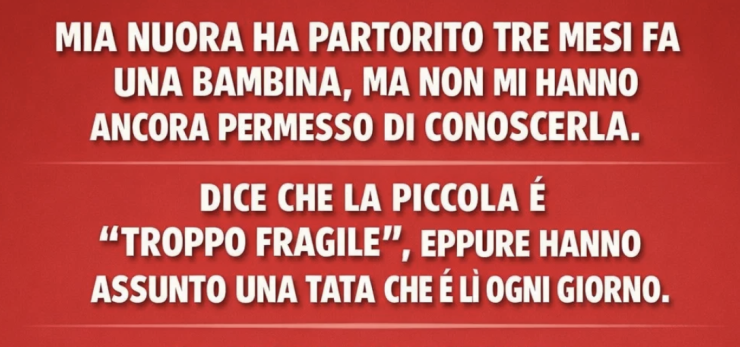

Mia nuora ha partorito tre mesi fa una bambina, ma non mi hanno ancora permesso di conoscerla. Dice che la piccola è «troppo fragile», eppure hanno assunto una tata che è lì ogni giorno. Ne avevo abbastanza, così mi sono presentata senza preavviso. Mi si è gelato il sangue quando ho visto mia nipote.

Era sdraiata su una copertina morbida in salotto, scalciando nell’aria con quella gioia pura che solo i neonati conoscono. Portava un cappellino bianco, un pugnetto in bocca, e poi – si è voltata e mi ha guardata dritta.

Quegli occhi. Inconfondibili. Erano gli occhi di mia madre. Nocciola profondo, con un puntino d’oro nell’occhio sinistro. Non li vedevo dalla mia infanzia. Né in mio figlio, né in nessun altro. Solo in lei. E ora… in mia nipote.

Mi sono bloccata. Qualcosa mi ha stretto il petto. Calore, tristezza, pace strana, tutto in un respiro pesante.

Prima che potessi avanzare, è arrivata la tata. Il cartellino diceva “Claire”, sui trentacinque, gentile ma decisa. Mi ha guardata sorpresa.

«Posso aiutarla?» ha chiesto, avvicinandosi alla bimba.

Mi sono schiarita la voce. «Sono Mara. La nonna».

Ha esitato. «Oh. Non mi avevano avvisata di visite».

«Non sono stata invitata» ho detto, voce incrinata. «Ma quella bambina è anche mia».

La tata era incerta. Ha guardato il telefono, incerta se chiamare mia nuora o mio figlio. Ma prima ha deciso, ho sentito passi sulle scale.

Era Lauren, mia nuora.

Si è fermata vedendomi. Ha fissato. Poi ha incrociato le braccia.

«Non dovresti essere qui» ha detto secca.

Avrei voluto gridare. Chiedere perché mi teneva lontana, perché mi vedeva come una minaccia, perché non mi lasciava nemmeno tenere la bimba. Ma è uscito solo:

«Mi ha guardata, Lauren. Ho visto mia madre».

Il suo viso non si è ammorbidito. «Non ti dà il diritto di entrare in casa mia».

«Volevo solo vederla» ho detto piano. «Tre mesi, Lauren. Ho aspettato. Chiamato. Messaggiato. Nessuna risposta».

Lauren mi ha superato, ha preso delicatamente la bimba. «Si chiama Elia» ha detto.

Ho sbattuto le palpebre. Non sapevo nemmeno il nome. Fa più male di quanto pensassi.

«Elia» ho ripetuto, come per renderlo reale.

Poi una voce nuova – mio figlio Michael, dal patio sul retro.

«Che succede?» ha chiesto, poi mi ha vista e si è fermato.

«Mamma…»

«Michael» ho detto. «Dovevo vederla».

Ha sospirato. Quel sospiro stanco di chi è in mezzo a troppe discussioni. Si è strofinato il viso.

«Ne avevamo parlato» ha detto Lauren secca.

«Lo so» ha risposto lui. Poi a me: «Non puoi presentarti così».

«Ero disperata» ho detto, voce tremante. «Sai che effetto fa non sapere nemmeno il nome di tua nipote?»

Silenzio.

Michael mi ha preso il braccio piano e mi ha portata sul patio. Lacrime mi bruciavano gli occhi.

«Perché, Michael? Perché le permetti di tenermi fuori?»

Ha guardato le mani. «È… complicato».

«No. Ti ho cresciuto. Sono stata una buona madre. Non mi aspettavo che Lauren fosse intima con me. Ma pensavo che tu mi avresti lasciata nella vita di tua figlia».

Non mi guardava.

«Sono io?» ho chiesto. «Ho fatto qualcosa?»

Infine ha risposto. «Lauren… ha avuto la depressione post-partum. Grave. Era paranoica. Non si fidava di nessuno. Nemmeno di me, a volte. È stato buio, mamma».

Mi si è fermato il cuore.

«Non voleva visitatori. Nemmeno sua madre i primi due mesi. Paura dei germi, paura che tenessero male la bimba, paura di perderla».

«Non lo sapevo» ho sussurrato.

«Ora sta meglio» ha detto. «Ma fragile. Claire aiuta, ed è l’unica di cui Lauren si fida. Per questo non dicevamo sì a nessuno».

Capivo. O ci provavo.

«Ma perché non dirmelo?» ho chiesto. «Perché lasciarmi così, come se non contassi?»

Sembrava sofferente. «Pensavamo avresti insistito. Tu… lo fai sempre».

Bruciava.

Ma forse vero.

Ho sempre difeso il mio terreno, detto la mia. Forse ero troppo dura. Forse non ascoltavo abbastanza.

Ho guardato dalla finestra Elia, ora tra le braccia di Lauren, calma, testolina sulla spalla della madre.

«Mi dispiace» ho detto piano. «Non sapevo fosse così grave. Pensavo… non mi volesse bene».

Michael ha sorriso triste. «Penso avesse paura. Di tutto».

«E ora?» ho chiesto.

«Sta meglio» ha detto. «Ma la fiducia vuole tempo».

Ho annuito. Poi la domanda che mi bruciava da settimane:

«Farò mai parte della sua vita?»

Mi ha guardata. «Se sei paziente… e gentile… sì. Penso di sì».

Avrei voluto piangere. Invece ho tirato fuori dalla borsa una busta.

«Ho scritto una lettera per lei. Elia. Non so quando la leggerà. Magari fra anni. Dice tutto ciò che vorrei sapesse di me».

Michael l’ha presa. «Grazie».

Quel giorno sono uscita con il cuore pesante, ma una pace strana. Almeno sapevo la verità. Non odio. Paura. E con la paura si lavora. Bisogna essere pazienti.

Due settimane dopo, inatteso.

Messaggio da Lauren.

«Vuoi venire giovedì per un tè?»

L’ho riletto cinque volte. «Sì. Grazie».

Arrivata, mi ha accolta sulla porta. Non sorrideva, ma non era arrabbiata. Progresso.

Mi ha fatto entrare, camomilla, sedute in cucina. Elia dormiva nella culla vicina.

Silenzio lungo. Poi Lauren:

«Ho letto la tua lettera».

Ho sbattuto le palpebre. «L’hai letta?»

«Michael l’aveva lasciata sul tavolo. Era per Elia… ma l’ho letta».

Trattenevo il fiato.

«Mi ha fatto piangere» ha detto.

Non sapevo cosa dire. «Ogni parola era vera».

«Lo so» ha risposto. Pausa. «Ti vuole bene. Lo vedo ora».

Ho annuito, gola stretta.

Mi ha guardata, occhi stanchi ma non freddi. «Vuoi prenderla in braccio?»

Lacrime immediate. «Sì. Per favore».

È andata alla culla, ha preso Elia piano, me l’ha passata. Quando l’ho avuta tra le mani, qualcosa si è spostato.

Elia mi ha guardata, occhi nocciola luminosi nella luce mattutina.

«Ciao, piccola» ho sussurrato.

Ha sbadigliato, si è dimenata, poi si è accoccolata sul mio petto.

Ho guardato Lauren, e per la prima volta da quando aveva sposato mio figlio, qualcosa si è aperto tra noi. Non amore. Ma qualcosa.

Settimane. Mesi.

Ho iniziato a venire una volta a settimana. Portavo zuppa. O solo le mani per bucato o piatti. Non mi fermavo troppo. Non criticavo. Solo c’ero.

Piano, Lauren ha iniziato a fidarsi.

Una mattina l’ho trovata sul divano, occhi lucidi.

«Ho fatto un incubo» ha detto. «Elia smetteva di respirare».

Mi sono seduta accanto, muta.

«Non so cosa mi prenda» ha sussurrato.

«Non c’è niente che non va» ho detto piano. «Sei madre. E la maternità spaventa».

Ha appoggiato la testa sulla mia spalla.

Da quel giorno, tutto accelerato.

Una sera Michael ha chiamato.

«Vuole che tu tenga Elia venerdì prossimo. Solo poche ore».

Quasi lascio cadere il telefono.

Quel venerdì l’ho tenuta mentre loro uscivano a cena. Canzoni della nanna dimenticate. Storie. Si è addormentata sul mio petto.

La felicità più grande da anni.

Poi, un altro colpo di scena.

Raccogliendo la ciuccetta di Elia da sotto il divano, ho visto una busta incastrata. Indirizzata a “Lauren”.

La calligrafia. La conoscevo.

Di sua madre.

Mi sono fermata. L’ho messa sul bancone della cucina.

Più tardi, messaggio.

«Grazie. Non ero pronta prima. Ora sì».

Lauren era stata lontana da sua madre per anni. Malattia mentale, tradimenti, dolori ignoti. Forse per quello così protettiva, spaventata.

Quella lettera ha aperto una porta.

Lauren si è riconnessa con sua madre. Con cautela, ma speranza.

La sorpresa più grande? Ci ha invitate entrambe al primo compleanno di Elia.

Eravamo lì – tre generazioni di donne spezzate in modi diversi. Tutte a guardare una bimba che schiacciava torta con le mani e rideva come se il mondo fosse perfetto.

E in quel momento, lo era.

Perché la guarigione non arriva sempre con proclami. Viene piano. In un tè in cucina. In una lettera letta al momento giusto. In una manina che afferra il tuo dito.

Se soffri… se ti tengono fuori… sii paziente. Continua a esserci. Non con pretese, ma con amore.

Perché l’amore ammorbidisce anche i muri più duri.

E quando succede, il premio è più bello di qualsiasi immaginazione.

Add comment