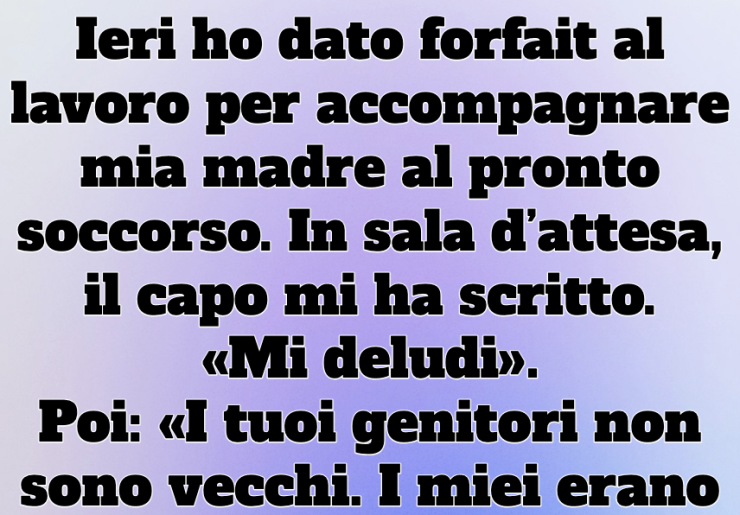

Ieri ho dato forfait al lavoro per accompagnare mia madre al pronto soccorso. Mentre eravamo in sala d’attesa, il mio capo mi ha scritto: «Sono deluso da te». Poi ha rincarato: «I tuoi genitori non sono vecchi. I miei avevano più di ottant’anni e non mi disturbavano, a meno che non ci fosse un’ambulanza». Ho fissato il telefono incredula, poi ho risposto: «Non mi risulta che l’amore abbia un limite di età».

Da lì, silenzio. Messaggio visualizzato, nessuna risposta.

Ricordo mia madre che mi guardava, pallida, seduta accanto a me, una mano stretta sullo stomaco. Mi ha chiesto se andasse tutto bene. Ho forzato un sorriso e le ho detto di sì, che era solo “roba di lavoro”. Ha annuito, troppo dolorante per fare altre domande.

Dentro, però, ribollivo.

Lavoravo in quella azienda da cinque anni. Sempre in anticipo, sempre disponibile a fermarmi oltre l’orario, mai una scadenza mancata. Coprivo i turni, formavo i nuovi, rinunciavo alle ferie. Rispondevo alle email anche nel weekend. Non per paura di essere licenziata, ma per lealtà. Pensavo che, se lavori duro e resti costante, le persone ti rispettino, ti diano valore.

Non tutti ragionano così.

Quando il medico ha finalmente chiamato mia madre, l’ho aiutata ad alzarsi e a raggiungere l’ambulatorio. Hanno fatto esami, domande, prelievi, e alla fine hanno ipotizzato calcoli alla colecisti. Servivano altri accertamenti e forse un intervento. Mi si è stretto il cuore. Mia madre non è una che si lamenta: se dice che le fa male, vuol dire che è insopportabile.

Ho chiamato mia sorella per aggiornarla e, quando siamo uscite dal pronto soccorso, era già buio. Il mio capo ancora nessun messaggio.

A casa ho pensato di lasciar correre. Tornare in ufficio il giorno dopo come se niente fosse. Ma qualcosa dentro di me si era rotto. Quella frase mi rimbombava in testa.

«I tuoi genitori non sono vecchi.»

Da quando la cura ha una scadenza?

La mattina dopo in ufficio ci sono andata comunque. Avevo ancora qualche giorno di permesso, ma non volevo che i colleghi si caricassero il mio lavoro solo perché ero ferita. Appena entrata, però, ho sentito la tensione.

Niente “buongiorno”. Niente sguardo.

Verso le 10:30 mi ha chiamata nel suo ufficio.

«Spero che tua madre stia bene» ha detto con tono piatto, come se qualcuno l’avesse costretto. «Ma in futuro organizza meglio. Abbiamo bisogno di persone affidabili».

Ho sbattuto le palpebre. «Non ho programmato io il suo dolore».

Ha sospirato. «Dico solo: cosa succede se tutti iniziano a dare forfait per cose che non sono vere emergenze? Non è sostenibile».

Ho annuito lentamente. «Ha ragione. Non è sostenibile».

E sono uscita. Non solo dal suo ufficio. Dal lavoro.

Nessuna scenata. Nessuna urla. Ho consegnato il badge, svuotato la scrivania, salutato chi stimavo.

Ovviamente pensava bluffassi. Qualche ora dopo mi ha scritto: «Sul serio ti licenzi per un messaggio?»

Non ho risposto.

Per la prima volta dopo tanto, ho scelto la mia pace invece della busta paga.

Vorrei dire che da lì è andato tutto liscio. Non è così.

Per le prime due settimane ero nel panico. Candidature ovunque, oltre quaranta application inviate, e più di un silenzio totale. Le bollette incombevano. I risparmi erano pochi.

In mezzo a questo, però, è successo qualcosa che ha rimesso tutto in prospettiva.

Mia madre è peggiorata. Gli esami hanno confermato i calcoli, ma anche una piccola massa vicino al fegato. Serviva una biopsia.

Io ero lì. Ogni visita, ogni esame, ogni attesa. Non ha dovuto chiedermelo due volte.

Un giorno, mentre riposava nel letto accanto a me, ha sussurrato: «So che questo ti è costato il lavoro, ma sono felice che quel giorno tu fossi con me».

Solo quella frase valeva più di qualsiasi stipendio.

Due settimane sono diventate un mese. I risparmi calavano. Ho iniziato qualche lavoretto: consegne, un po’ di scrittura freelance. Il minimo per restare a galla.

Poi, all’improvviso, una telefonata.

Una fornitrice con cui lavoravo nella vecchia azienda, Marla. Aveva saputo che me n’ero andata.

«Mi ha sorpresa» ha detto. «Eri sempre la più gentile in quella stanza. Ricordo quando la mia assistente ebbe un attacco di panico nel tuo ufficio: le sei stata accanto finché non sono arrivata».

Io quasi non me lo ricordavo.

«Ho aperto una società di consulenza» ha continuato. «Mi serve qualcuno di affidabile per costruire la parte operativa. Contratto all’inizio, poi vediamo».

Ho detto sì.

La paga non era stellare, ma il lavoro aveva senso. Marla era corretta, flessibile, umana.

Le ho fatto presente subito che mia madre era ancora in pieno iter di esami e cure.

Non ha battuto ciglio. «Prima la famiglia. Sempre».

Le settimane sono passate. La massa era benigna. Mia madre ha comunque dovuto operarsi alla colecisti, ma il peggio era alle spalle.

Io intanto ritrovavo l’equilibrio.

Marla mi ha presentato ad altre piccole realtà che avevano bisogno di supporto. Ho iniziato a costruire un giro di clienti. Amministrazione, customer care, organizzazione interna. Le cose in cui ero brava, ma che non avevo mai pensato di fare in autonomia.

Dopo tre mesi guadagnavo quanto al vecchio lavoro.

Dopo sei, di più.

La parte migliore non erano i soldi. Era poter accompagnare mia madre alle visite senza sensi di colpa. Riposare quando ero stanco. Lavorare con persone che non misuravano il mio valore in base ai tempi di risposta alle email durante cena.

Poi, il colpo di scena.

A un evento di networking ho incontrato una ex collega.

«Sai cos’è successo a Mark?» – il mio ex capo.

La direzione lo teneva d’occhio da tempo. Troppo turnover. Gente che si licenziava o chiedeva il trasferimento.

La goccia è stata il diniego delle ore di lutto a una dipendente che aveva perso la nonna.

Lo hanno licenziato.

Nella stessa settimana, la sua assistente – mamma single che lui rimproverava ogni volta che portava il figlio dal dentista – è stata promossa a responsabile ad interim.

Ho sorriso.

Non per vendetta. Ma per giustizia.

Il “karma” non arriva sempre quando e come vorremmo. Ma arriva.

A volte è un lavoro migliore. A volte una seconda possibilità.

A volte è poter stringere la mano di tua madre quando ha paura.

Oggi non rimpiango di essermene andato.

Rimpiango di essere rimasto così a lungo.

Pensavo che lealtà significasse ingoiare l’orgoglio. Sopportare la mancanza di rispetto.

Ma la lealtà, senza rispetto reciproco, è solo paura travestita.

Quello che ho imparato è questo:

Non sei un robot. Non sei solo la tua produttività. Sei una persona. Un figlio, un fratello, un amico. Una vita che va oltre i fogli Excel e i target.

Hai il diritto di mettere al primo posto chi ami. Soprattutto chi ti ha cresciuto, nutrito, sostenuto.

Se un lavoro non ti permette di essere umano, non è un lavoro da tenere.

E se qualcuno cerca di farti sentire in colpa perché ami “troppo”, forse è perché loro non hanno mai ricevuto abbastanza amore.

Se ti trovi in un posto in cui i tuoi valori e il tuo lavoro non si parlano, fidati: fuori c’è altro.

Non sarà facile. Ma ne varrà la pena.

A volte la porta più spaventosa da cui esci è proprio quella che ti porta nella vita che avresti dovuto vivere da sempre.

Add comment