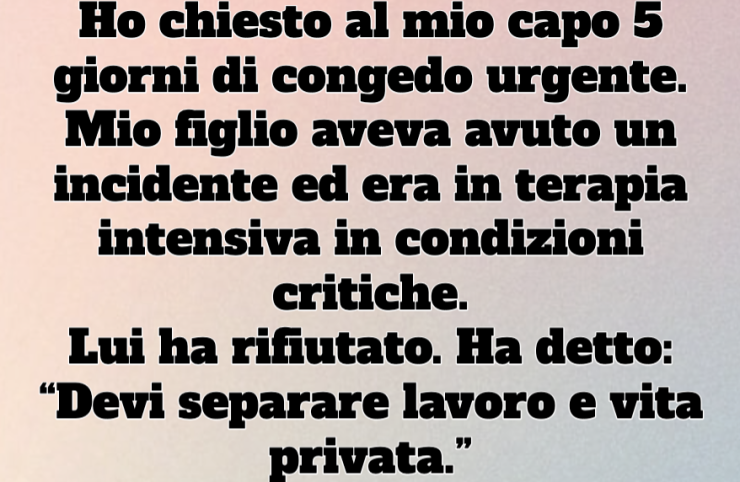

Ho chiesto al mio capo 5 giorni di congedo urgente.

Mio figlio aveva avuto un incidente ed era in terapia intensiva in condizioni critiche.

Lui ha rifiutato. Ha detto: “Devi separare lavoro e vita privata.”

Ho sorriso e sono andata a lavorare il giorno dopo.

Ma tutti sono rimasti paralizzati quando mi hanno vista entrare spingendo il letto ospedaliero di mio figlio, completo di flebo e tutto il resto.

Mio figlio era incosciente, con tubi nelle braccia, il suo petto si sollevava appena.

Una infermiera mi seguiva dietro, senza parole.

La guardia alla reception aveva provato a fermarmi, ma io gli ho detto:

“Chiamate il signor Manson. Vorrà vedere questo.”

Tutti hanno smesso di fare quello che stavano facendo. Telefoni in mano sospesi nell’aria, dita ferme sulle tastiere. Tutti occhi puntati su di me e su mio figlio.

Ho parcheggiato il suo letto proprio davanti all’ufficio con le pareti di vetro del mio capo.

Lui ha alzato lo sguardo, si è alzato lentamente, gli occhi spalancati, poi ha aperto la porta come se stesse sognando.

Non ho urlato. Non ho pianto.

L’ho guardato negli occhi e gli ho detto:

“Hai detto che devo separare lavoro e vita privata.

Quindi ho portato entrambe nello stesso posto. Lavoriamo.”

Ha aperto la bocca, ma nessuna parola è uscita.

Mi sono girata verso mio figlio, ho tirato fuori una sedia e mi sono seduta accanto a lui.

Avevo il mio portatile con me.

Ho iniziato a lavorare. Come se nulla fosse.

Ma nessuno riusciva a concentrarsi.

L’ufficio si era trasformato in un mausoleo.

Dopo venti minuti, il signor Manson uscì e disse:

“Possiamo parlare nel mio ufficio?”

Ho annuito, ho lasciato l’infermiera con mio figlio e l’ho seguito.

Ha chiuso la porta piano, con voce incerta:

“Ascolta… non mi aspettavo che facessi una cosa del genere. Voglio dire, tuo figlio…”

“È in condizioni critiche,” l’ho interrotto.

“I medici hanno detto che le prossime 72 ore sono decisive. Non volevo perdermi un solo minuto con lui.

Ma non avevo intenzione di perdere anche il mio lavoro. Quindi eccomi qui.”

La sua espressione si è ammorbidita, come se per un istante fosse stato umano.

“Sei una delle nostre migliori project lead. So che è difficile. Ma devi capire—”

“No,” ho detto, calma ma ferma.

“Devi capire tu. Le persone dedicano la loro vita a questa società. Notti. Weekend. Compleanni. E quando la vita li colpisce, viene detto loro di separarla dal lavoro. Ma la vita non funziona così. Non siamo robot. Anche noi sanguiniamo.”

Silenzio.

Poi mi sono alzata e ho aggiunto:

“Resto. Se si sveglia, vedrà che non gli sono mai stata lontana. E se non succede…”

Ho deglutito.

“Saprà che non ho scelto una riunione invece di lui.”

Sono uscita prima che potesse dire altro.

Quel primo giorno nessuno mi parlò molto.

Alcuni colleghi vennero con un caffè, sorrisi impacciati, un timido: “Mi dispiace.”

Ma per la maggior parte la giornata trascorse come in una nebbia.

Il secondo giorno arrivai in ufficio alle 6 di mattina.

I parametri vitali di mio figlio si erano un po’ stabilizzati. L’infermiera era cambiata, ne era venuta un’altra. La pagavo io di tasca mia.

Avevo sistemato un divisorio per dargli un po’ di privacy, ma ero sempre accanto a lui.

Verso mezzogiorno, i miei colleghi cominciarono a cambiare.

Qualcuno portò del cibo.

Un altro spostò la sua scrivania accanto alla mia e disse:

“Se stai qui tu, sto qui anch’io.”

A fine giornata, metà del team stava aiutandomi a finire i miei compiti. Senza che nessuno glielo chiedesse.

Era come se avessero capito qualcosa del mio gesto: il lavoro non è il centro dell’universo.

Al terzo giorno, il signor Manson non si presentò.

Arrivarono le Risorse Umane. Sembravano nervose.

Dissero:

“Questa situazione è… senza precedenti. Ma vorremmo offrirti un congedo di assistenza prolungato. Retribuito.”

Scossi la testa.

“Grazie, ma sto bene qui.”

E lo pensavo davvero.

La respirazione di mio figlio era migliorata. Non aveva ancora aperto gli occhi, ma il medico aveva detto che le probabilità erano migliori. Continuavo a parlargli. A sussurrargli storie. A leggere ad alta voce le email come se fosse il mio assistente personale.

Un momento però mi spezzò.

Quel pomeriggio le sue dita si mossero.

Solo una volta. Quasi impercettibilmente.

Ma l’ho vista.

Ho lasciato tutto e gli ho preso la mano, piangendo piano, sperando che lo facesse di nuovo.

Non lo fece.

Ma sapevo che era lì dentro, da qualche parte, a lottare per tornare.

Al quarto giorno, la mia storia era diventata virale.

Qualcuno in ufficio aveva registrato un filmato. Pochi secondi—me che digitavo con una mano, tenevo la mano di mio figlio con l’altra. Lo avevano postato con la didascalia:

“Ecco che cosa significa dedizione. Ma è giusto che debba succedere?”

Il post esplose.

Messaggi da tutto il mondo: genitori, infermieri, persino ex dipendenti della nostra azienda.

E qui arrivò il colpo di scena.

Quella stessa sera ricevuto un messaggio su LinkedIn dal CEO di una grande azienda concorrente:

“Abbiamo visto la tua storia. La tua forza, il tuo equilibrio tra amore e responsabilità — è ciò che significa vera leadership. Abbiamo un posto aperto come direttore senior. Il doppio del tuo stipendio attuale. Lavoro remoto. Massima flessibilità. Fammi sapere se ti interessa.”

Rimasi a fissare il messaggio per un lungo momento.

Non avevo nemmeno pensato seriamente di lasciare il mio lavoro.

Ma ora il seme era piantato.

Il quinto giorno arrivò.

La notte prima avevo dormito pochissimo.

Verso le dieci del mattino, mio figlio si mosse.

Questa volta più di prima.

L’infermiera stava controllando la flebo quando gli occhi si aprirono lentamente.

Ho lasciato tutto e sono corsa da lui.

Le sue labbra si muovevano.

Non uscì alcun suono, ma capii: stava provando a dire qualcosa.

Mi avvicinai.

Con labbra tremanti, cercai di capire.

E sentii chiaramente: “Papà?”

Crollai. E stavolta mi spezzai davvero.

L’infermiera chiamò il medico. E io ero troppo sorpresa per muovermi.

Era vivo.

Stava tornando da me.

Quella stessa pomeriggio tirai un respiro vero. Come se i polmoni avessero trattenuto tutto per giorni.

Smontai il nostro piccolo “ufficio da terapia intensiva”, ruotai il letto e salutai tutti.

Abbracciai alcuni colleghi. Anche quelli che conoscevo appena. Avevano fatto squadra con me. Avevano cambiato qualcosa.

Mentre uscivamo, il signor Manson stava lì.

Stanco. Senza cravatta. Camicia stropicciata.

Per qualche secondo non disse niente.

Poi, finalmente, sussurrò:

“Mi sbagliavo.”

Non risposi.

Guardò mio figlio e aggiunse:

“Mia figlia ha smesso di parlarmi un anno fa. Ha detto che non ero mai presente nei momenti che contavano. Credo di aver fatto gli stessi errori. Vederti in questi giorni… mi ha fatto aprire gli occhi. Mi dispiace.”

Annuii.

A volte scusarsi è abbastanza. A volte no. Ma è un inizio.

Saliamo nell’ambulanza e torniamo in ospedale per la sua convalescenza.

Nei mesi successivi, mio figlio si riprese sempre di più.

Ricominciò a parlare, a mangiare, a sorridere.

Ogni infermiere ormai mi conosceva: ero diventata “il papà che ha portato il letto di suo figlio in ufficio.”

Ma ecco il vero colpo di scena:

Accettai quel nuovo lavoro.

Non per i soldi.

Non per il titolo.

Perché capivano davvero una cosa fondamentale:

Gli esseri umani non sono risorse.

Sono vite. Anime. Storie in movimento.

Il primo giorno nella nuova azienda, mi arrivò un pacchetto di benvenuto… per mio figlio.

Libri. Giochi. Biglietti dal team.

E capii di aver fatto la scelta giusta.

È passato un anno.

Mio figlio è completamente guarito.

Ora vuole fare il medico.

Dice:

“Per aiutare i bambini come me.”

E spesso mi chiedono: “Lo rifaresti?

Portare un letto ospedaliero in ufficio?

Rischiare il lavoro? La reputazione?”

E io rispondo sempre:

“Senza esitazione.”

Perché quel momento è stato più di una presa di posizione.

È diventato uno specchio per il mondo.

Un promemoria che nessun lavoro, nessun titolo, nessun stipendio vale la pena sacrificare chi amiamo.

E se il tuo capo non lo capisce…

forse non merita che tu lavori per lui.

A chiunque stia affrontando qualcosa di simile:

mantieni la tua posizione.

Non devi scegliere tra amore e responsabilità.

Puoi avere entrambi.

Ma tutto inizia dal riconoscere il tuo valore.

Condividi questa storia se ti ha emozionato.

Metti un like se credi che prima di tutto vengano la famiglia e l’umanità.

E ricorda:

il lavoro è ciò che fai, non chi sei. ❤️

Add comment