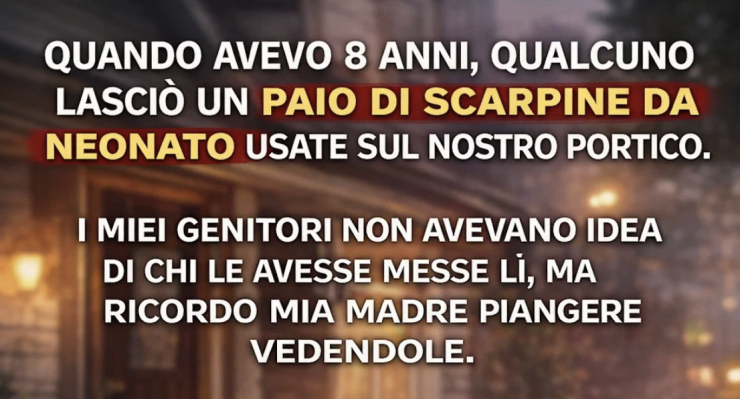

Avevo otto anni quando trovai un paio di minuscole scarpine da neonato sulla soglia di casa. Era una mattina di sabato, il prato ancora bagnato di rugiada, e il giornale infilato sotto il braccio. Le scarpine erano di pelle chiara, consumate sulla punta, come se fossero state indossate a lungo prima di essere posate con cura accanto allo zerbino. Mi parvero subito fuori posto, inspiegabili, eppure cariche di un peso che non capivo.

Mamma, quando le vide, crollò. Le prese tra le mani e iniziò a piangere, un pianto profondo, lacerante, che mi spaventò. Mio padre cercò di sdrammatizzare, dicendo che forse qualche bambino del vicinato le aveva perse o che si trattava di uno scherzo. Quel pomeriggio le buttò nella spazzatura, come se volesse cancellare il ricordo stesso del loro arrivo. Ma il modo in cui mia madre tremava restò inciso nella mia mente.

Non se ne parlò più. Crebbi sereno, e quell’episodio diventò solo una curiosità strana del passato, un piccolo mistero di famiglia.

Molti anni dopo, papà morì dopo una malattia breve ma crudele. La sua assenza lasciò un silenzio enorme in casa. Passammo mesi a sistemare documenti, a cercare di respirare dentro quel vuoto. Poi, una sera, mamma venne da me con una piccola scatola di legno che non avevo mai visto. Si sedette accanto a me e disse che non poteva più tenere dentro un segreto che le pesava da tutta la vita.

Le scarpine, spiegò, non erano un caso. Erano state lasciate da sua madre, mia nonna. E appartenevano a un bambino che era stato suo figlio, nato molti anni prima che conoscesse papà.

Da ragazza, appena uscita da scuola infermieri, mamma si era innamorata di un uomo di nome William. Quando rimase incinta, lui scomparve. Senza soldi, senza appoggi, spinta anche da sua madre, decise di dare il bambino in adozione. Disse che non era stata una scelta, ma una resa.

Quando mi raccontò tutto, restai paralizzato. Avevo un fratello maggiore, da qualche parte nel mondo.

Mamma proseguì, con voce tremante. Disse che anni dopo, quando lei e papà erano ormai sposati e io ero già nato, sua madre — prossima alla morte — era riuscita a rintracciare l’agenzia che aveva gestito l’adozione. Non poteva dirle nulla apertamente, ma le fece recapitare un segnale: quelle stesse scarpine. Erano le scarpe che il bambino indossava il giorno in cui era stato portato via. Era il modo della nonna per dire che il bambino era stato ritrovato, che viveva non lontano da noi.

Ma la nonna morì prima di rivelare altri dettagli, e mia madre rimase con un’informazione a metà: suo figlio era vicino, ma irraggiungibile.

Papà lo seppe quella stessa mattina in cui trovai le scarpine. Mamma, sconvolta, gliene parlò. Lui reagì buttandole via, ma non per negare la verità: lo fece per proteggerla. Non voleva che la ricerca di un passato doloroso distruggesse la vita che avevano costruito insieme.

La scatola che mi mostrò conteneva un minuscolo certificato di nascita incompleto e la foto di una copertina azzurra. Nient’altro.

Dopo lo shock, decisi che non potevo lasciare il segreto sepolto. Papà non c’era più, e ora quella verità apparteneva anche a me. Cominciai a cercare, usando siti genealogici e archivi digitali. Settimane di ricerche a vuoto, finché trovai un vecchio articolo di giornale: un certo William Riley, nato nello stesso periodo, aveva vinto una borsa di studio per ingegneria in un college vicino.

Scoprii che viveva a pochi chilometri da casa nostra e dirigeva una piccola società di consulenza. Mi sembrò troppo per essere una coincidenza.

Un giorno andai davanti al suo ufficio. Lo vidi uscire, elegante, con una valigetta di pelle. Sul fermaglio c’erano delle iniziali incise: W.R.H. Quella “H” mi fece gelare il sangue. Tornai a casa, aprii la scatola e trovai una vecchia foto di mamma da giovane accanto a un ragazzo che aveva inciso su un pezzo di legno tre lettere: W.R.H. — William Riley Hasting. Era lui.

Mostrai la foto a mamma. Appena la vide, le tremarono le mani. Mi implorò di non contattarlo.

Fu allora che rivelò l’ultimo segreto: gli adottanti di William erano amici intimi della famiglia di papà. Papà sapeva benissimo chi fosse il ragazzo. Lo aveva visto crescere. Sapeva che era amato, protetto, felice. E per questo aveva taciuto. Aveva tenuto le scarpine non nella spazzatura, ma nascoste in un cassetto segreto del suo studio, per custodire quel legame in silenzio.

Il suo silenzio non era omissione: era protezione.

Mamma scrisse una lettera. Non per chiedere nulla, solo per raccontare la verità. Io la consegnai al suo ufficio, senza dire altro. Una settimana dopo, William mi chiamò. La sua voce era calma, gentile. Disse che non voleva scavare nel dolore passato, ma che voleva incontrarci.

Quella domenica ci invitò a cena con la sua famiglia. Ci accolse con un sorriso timido, e quando mamma lo vide, le lacrime le scesero silenziose. Era il suo volto, il suo stesso modo di inclinare la testa.

Cenammo insieme, parlando del presente, non del passato. Mamma trovò finalmente pace. Io trovai un fratello che non sapevo di avere.

Capì che i segreti non sono sempre bugie. A volte sono ponti nascosti, costruiti per proteggere chi amiamo. E che la verità, quando arriva nel momento giusto, non distrugge: guarisce.

Add comment