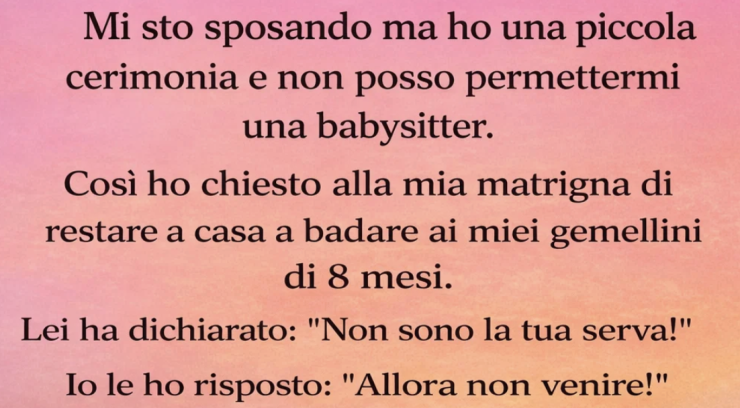

Avevo deciso di fare un matrimonio intimo. Il budget era stretto, e non potevo permettermi una babysitter per i miei gemellini di otto mesi. Così chiesi alla mia matrigna di restare a casa e occuparsene. Lei reagì male:

«Non sono la tua serva!» gridò.

Io, senza pensarci troppo, risposi: «Allora non venire nemmeno!»

Sembrava solo un litigio di famiglia, uno di quelli che si sistemano con una telefonata. Ma qualche ora dopo, davanti all’altare, tutto cambiò.

Mio padre ricevette una chiamata. Lo vidi impallidire. Poi mi guardò e disse:

«È in ospedale. È svenuta nel parcheggio. Pensano sia un problema al cuore.»

Restai immobile. Il velo mi tremava appena, mentre il violino continuava a suonare piano. Gli invitati sorridevano, aspettando che la sposa entrasse. Ma io mi sentivo come se il tempo si fosse fermato.

«Vai da lei,» gli dissi a voce bassa.

«Sicura?» chiese, già con la giacca in mano.

«Sì. Vai. Starò bene.» Anche se non ne ero affatto certa.

Mi strinse la mano e corse via. Tutti si voltarono verso la navata, aspettando che io arrivassi con lui. Ma invece la mia damigella si avvicinò al celebrante e gli sussurrò qualcosa all’orecchio. Si diffuse un mormorio.

Feci un respiro profondo e, con le gambe che mi tremavano, camminai da sola lungo il corridoio.

Niente musica. Niente scena da film. Solo io, il mio cuore e il rumore dei miei passi.

La cerimonia fu dolce, ma sottotono. Tutti percepivano che c’era qualcosa di sospeso. Cercai di sorridere per le foto, di godermi il primo ballo, ma la mente tornava sempre lì.

Più tardi, durante la cena, mio padre mi chiamò. Uscii all’aperto, i tacchi che scricchiolavano sulla ghiaia.

«È stabile,» disse. «Aritmia lieve, probabilmente dovuta allo stress. La tengono sotto osservazione stanotte.»

Tirai un sospiro di sollievo.

«Sta chiedendo di te,» aggiunse.

«Di me?»

«Sì. Dice che vuole parlarti.»

Guardai verso la sala, dove gli invitati ballavano. Mio marito mi sorrise da lontano, con un pollice alzato. Gli risposi con un sorriso — il primo sincero della giornata.

«Andrò domattina,» dissi a papà. «Stanotte resto qui. Voglio esserci, almeno per questo.»

La mattina dopo andai in ospedale. Lei era sveglia, con un bicchiere di succo d’arancia tra le mani. Senza trucco, i capelli sciolti: sembrava più fragile, più vera.

«Ciao,» dissi piano.

«Ciao,» rispose, quasi imbarazzata. «Ho visto le foto. Eri bellissima.»

«Grazie.»

Ci fu un momento di silenzio. Poi aggiunse:

«Ti devo delle scuse.»

Mi sedetti. Quelle parole non me le aspettavo.

«Sono stata scortese. Difensiva. Tu mi hai solo chiesto una mano, e io ho reagito come se mi avessi chiesto l’impossibile. Mi dispiace.»

Mi sentii divisa tra rabbia e tenerezza.

«Non hai mai provato davvero a conoscermi,» dissi. «Io ci ho provato per anni. E la prima volta che ti chiedo qualcosa, mi tratti come se fossi un peso.»

Annuii. Lei abbassò lo sguardo.

«Credo che ce l’avessi con tuo padre. Pensavo che la nostra distanza fosse colpa tua, o dei bambini. Ma non è così. Non è mai stato giusto scaricare la mia frustrazione su di te.»

Restammo in silenzio per un po’. Poi lei sussurrò:

«Non voglio più litigare. La vita è troppo breve.»

Non ci fu abbraccio, né lacrime. Solo due donne stanche che decisero di smettere di farsi del male.

Quando tornai a casa, mio marito stava giocando a cucù con i gemelli. Quella scena cancellò tutta la tensione del giorno prima.

«Va tutto bene?» mi chiese.

«Meglio del previsto,» risposi.

Due mesi dopo, lei mi sorprese. Si offrì di tenere i bambini un giorno a settimana, così che potessi riposare o semplicemente farmi una doccia in pace. All’inizio ero diffidente, ma accettai.

E da allora, ogni settimana, è venuta davvero.

Preparava i muffin, cullava i piccoli, faceva domande sincere — sulle loro canzoncine preferite, su come gestivamo i sonnellini.

Piano piano, vidi una versione di lei che non conoscevo. Forse neanche lei l’aveva mai conosciuta. Forse lo spavento le aveva ricordato cosa conta davvero.

Poi, in autunno, arrivò una lettera inaspettata da mia cugina Carla, con cui non parlavo da anni a causa di vecchi rancori di famiglia.

Scriveva: “Ho visto le foto del tuo matrimonio. Mi sono commossa. Mi manchi. Possiamo ricominciare?”

Scoppiai a piangere.

Forse lasciar andare un rancore apre la strada per lasciarne andare altri.

Carla venne a trovarmi. Portò un vecchio album di foto d’infanzia. Ridiamo per ore. Conobbe i gemelli e se ne innamorò.

Un anno dopo, i bambini camminavano, mio marito ricevette una promozione, e la mia matrigna — incredibilmente — divenne “la nonna preferita del quartiere”. Le altre mamme la cercavano per consigli, e lei ne andava fiera.

A quel punto ospitammo il pranzo di Thanksgiving a casa nostra. C’erano tutti, anche Carla. Papà fece un brindisi un po’ impacciato ma sincero. Lei portò la sua famosa casseruola di fagiolini — quella che prendevo sempre in giro, ma che ora adoro.

Dopo cena, mi prese da parte.

«Grazie,» disse.

«Per cosa?»

«Per avermi dato una seconda possibilità. Non tutti lo fanno.»

Mi si strinse la gola. «Te la sei guadagnata.»

Lei sorrise. «Pensavo di non avere più nulla da offrire. Ma mi sbagliavo.»

La vita non è tutta dolcezza e riconciliazioni. Pochi mesi dopo, la madre di mio marito ricevette la diagnosi di demenza precoce. Il mondo ci cadde addosso.

Una sera, sfinita, mi chiusi in lavanderia e scoppiai a piangere. Lei arrivò senza avvisare, mi vide e mi abbracciò forte.

«Vai a dormire,» mi sussurrò. «Ci penso io.»

Quella notte rimase con noi. Lavò i piatti, piegò i vestiti, preparò la cena. Senza dire una parola di troppo.

Fu allora che capii che l’amore non arriva sempre nel modo in cui lo immaginiamo. A volte cresce piano, dopo le ferite, le scuse e la fatica.

Sei mesi dopo, una collega di vecchia data mi scrisse su Instagram:

“Ho letto i tuoi post su tua matrigna. Non parlo con la mia da cinque anni. Pensavo fosse troppo tardi. Forse non lo è.”

Le risposi: “Non è mai troppo tardi, se entrambe lo volete. Inizia con poco. Un ricordo, una foto, un messaggio. A volte basta una piccola crepa per far entrare la luce.”

Una settimana dopo mi mandò una foto: lei e la sua matrigna, due tazze di caffè, un sorriso sincero. “Abbiamo parlato per tre ore. Grazie.”

Ripensandoci, credevo che quella telefonata, il giorno del mio matrimonio, avesse rovinato tutto. Credevo che camminare da sola lungo la navata fosse il simbolo della solitudine.

Ma forse era il contrario.

Forse era l’inizio della pace.

Se lei non fosse crollata quel giorno, non avremmo mai parlato. Avrei continuato a portare rancore. Ma la vita, a volte, ti costringe a fermarti e a guardare diversamente.

Ora è “Nana” per i gemelli. Conosce le loro canzoni preferite, i giochi, i piatti che adorano. Li vanta con tutti. Mi manda messaggi buffi, mi chiama solo per dire “ciao”.

E ogni tanto, temo di sentire ancora quel vecchio tono freddo… ma non arriva più.

Il ghiaccio si è sciolto.

Una sera, guardando un cartone animato con i piccoli accoccolati accanto, lei mi disse piano:

«Mi hai salvata dal diventare una vecchia piena di amarezza.»

Risi. «Non sei vecchia.»

«Sai cosa intendo.»

E lo sapevo.

Tutti abbiamo una scelta: continuare a portare ciò che ci fa male o trasformarlo in qualcosa che ci renda più saggi.

Lei ha scelto la seconda.

E io con lei.

Se stai leggendo questo e stai ancora stringendo un rancore, forse questo è il tuo segno.

Non tutte le storie finiscono bene, ma alcune sì.

A volte la vita ti regala una seconda possibilità travestita da dolore.

Perciò sii aperto.

Perdona quando puoi.

Chiedi scusa quando serve.

E se devi camminare da solo, fallo lo stesso.

Perché, spesso, la pace si trova proprio dall’altra parte dell’incomprensione.

E la famiglia che pensavi di aver perso…

aveva solo bisogno di un’altra occasione per presentarsi nel modo giusto.

Add comment