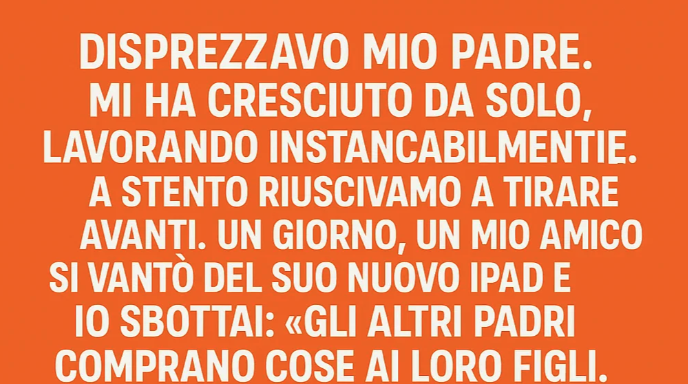

Disprezzavo mio padre. Mi ha cresciuto da solo, lavorando duramente ogni giorno.

A malapena riuscivamo ad arrivare a fine mese. Una volta, un mio amico si vantò del suo nuovo iPad e io sbottai:

«Gli altri padri comprano cose ai figli. Tu sei un fallito!»

Papà trattenne a stento le lacrime. Una settimana dopo, ebbe un infarto.

Corsi in ospedale e, con mio assoluto stupore, trovai una donna accanto al suo letto, che gli teneva la mano come se ne avesse pieno diritto.

Sembrava avere la sua età, indossava una camicetta blu scuro, il volto pallido e teso. Per un istante pensai fosse un’infermiera.

Ma poi mi guardò, con gli occhi lucidi, e disse:

«Tu devi essere Ray. Io sono Eleanor.»

Rimasi interdetto. Quel nome non mi diceva nulla.

Lei accennò un sorriso. «Sono tua zia.»

Non sapevo nemmeno che papà avesse una sorella. Non parlava mai della famiglia, non mi aveva mai mostrato un album di foto, né avevamo mai fatto visita a qualche parente.

Eravamo sempre stati solo noi due. Papà e io. Io e papà.

Il nostro piccolo appartamento in affitto, le cene economiche, i vestiti di seconda mano.

La fissai, sconvolto. «Perché non ho mai sentito parlare di te?» chiesi, cercando di non alzare la voce.

Lei sospirò e accarezzò la mano di papà. «Dopo la morte di tua madre, tuo padre ha tagliato i ponti con tutti. Il dolore cambia le persone. Ho provato a ricontattarlo, ma lui non mi ha mai permesso di avvicinarmi.»

Non riuscivo a capire. C’era un intero pezzo della sua vita che ignoravo. E ora questa donna parlava come se avesse diritto a essere lì, come se davvero le importasse.

Volevo urlarle contro.

Ma papà si mosse nel letto, le palpebre tremarono. Mi paralizzai.

La sua voce era debole: «Ray… sei venuto.»

Mi avvicinai, cercando di ingoiare quel nodo che avevo in gola.

Avrei dovuto sentirmi sollevato. Forse felice.

E invece, il senso di colpa mi divorava.

L’ultima cosa che gli avevo detto era stata crudele.

Ora, vederlo attaccato a tubi, pallido e fragile, mi colpì con violenza.

Eleanor ci lasciò soli. Mormorò qualcosa su un caffè e uscì.

Mi sedetti accanto a lui. «Ehi,» dissi, la voce incrinata. «Mi hai fatto spaventare.»

Lui sorrise appena. «Non è facile uccidermi, eh?»

Era proprio una frase da lui. Per un secondo, stavo quasi per sorridere anch’io.

Ma poi ricordai il litigio. «Mi dispiace,» dissi di getto. «Per quello che ho detto. Di essere un fallito.»

Chiuse gli occhi un momento. «So che non lo pensavi davvero. I ragazzi si arrabbiano.»

Avrebbe dovuto farmi sentire meglio. Ma non ci riuscì.

Passarono alcuni giorni. Papà si stabilizzò. Eleanor veniva spesso. Portava zuppe, puliva l’appartamento, aiutava con le bollette.

La osservavo. Non sapevo ancora se fidarmi.

Una sera chiesi a papà di lei.

Esitò. «L’ho allontanata io,» disse semplicemente. «Dopo la morte di tua madre, volevo solo proteggerti. Credevo di poter farcela da solo.»

Gli chiesi perché. Perché allontanare l’unica famiglia rimasta?

Guardò il soffitto. «Perché ho fallito. Dovevo essere io il forte. Avevo promesso che avrei tenuto unita la famiglia.»

Si asciugò una lacrima. «Ma il dolore non segue la logica. Brucia, e basta.»

Quella notte qualcosa cambiò dentro di me. Iniziai a chiedermi cos’altro ignorassi su di lui.

Un pomeriggio, mentre papà dormiva, Eleanor si sedette con me alla caffetteria dell’ospedale.

«Sai,» disse mescolando il tè, «tuo padre era un insegnante. Letteratura, in una scuola privata. I ragazzi lo adoravano.»

Quasi mi andò di traverso il caffè. «Mio padre? Ha sempre fatto il turno di notte in magazzino.»

Lei annuì, con tristezza. «Ha lasciato tutto dopo la morte di tua madre. Disse che i libri non avevano più senso.»

Provai a immaginarmelo in una classe. Non ci riuscivo.

Nella mia mente era solo l’uomo con i jeans consunti e l’odore di grasso, che preparava i miei panini alle sei del mattino.

«Era brillante,» aggiunse. «Scriveva poesie. Vinse anche premi all’università.»

Rimasi a bocca aperta. Non sapevo nemmeno che gli piacesse la poesia.

Quella sera, cercai nella sua libreria. Tra manuali di riparazione e ricettari economici, trovai un vecchio quaderno.

Dentro, pagine piene di poesie scritte a mano.

Sull’amore. Sul dolore. Su di me.

Una mi spezzò.

“Un bambino che le somiglia,

mangia il toast come lei, ride come lei.

Lo stringo,

e fingo di non andare in pezzi.”

Caddi in ginocchio, in lacrime.

Per tutta la vita avevo pensato che fosse freddo, distante, solo stanco.

In realtà stava solo soffrendo.

E cercava di amarmi con i pezzi che gli erano rimasti.

Da quel momento iniziai a fargli visita ogni giorno. Non per senso di colpa, ma perché volevo conoscerlo. Davvero.

Parlammo. Per ore.

Mi raccontò di come aveva conosciuto mia madre a una protesta universitaria.

Di come avevano girato il paese in un furgone scassato, senza un soldo ma felici.

Di come lei sognasse una pasticceria, e lui stesse risparmiando per realizzarlo—finché non si ammalò.

«Amava le crostate al limone,» disse una volta, sorridendo.

«Provava a farle ogni domenica, anche quando non riusciva nemmeno a stare in piedi.»

Gli chiesi perché non mi avesse mai raccontato nulla.

Sospirò. «Pensavo avessi bisogno di forza, non di storie. Non volevo che diventassi debole.»

Poi rise. «Credo di aver sbagliato comunque.»

Sorrisi. «Hai fatto del tuo meglio.»

Un mattino, Eleanor arrivò con una scatola.

«Voleva che la avessi tu,» disse.

Dentro c’era una vecchia videocamera, impolverata ma funzionante.

«Ha filmato te. E lei.»

Non sapevo nemmeno che esistessero dei video.

Quella notte, mi sedetti nella sua stanza, la collegai alla TV dell’ospedale e guardai.

Per prima, si sentì la risata di mia madre. Alta, dolce, libera.

Mi teneva in braccio come se fossi il sole.

La voce di papà, dietro la telecamera, sussurrava: «Il nostro piccolo universo.»

Riprese il suo sorriso, poi me, che sbavavo sulla sua spalla.

La voce gli tremò leggermente: «Rimani, per favore.»

Piangevo senza riuscire a fermarmi.

Il giorno dopo portai delle cuffie. Guardammo il video insieme.

Non parlò quasi mai. Mi teneva la mano.

Poi sussurrò: «Ray… quando non ci sarò più, promettimi una cosa.»

Scossi la testa. «Non stai morendo.»

Ma lui sorrise soltanto.

«Promettimi che mi perdonerai. Per non essere stato tutto ciò di cui avevi bisogno.»

Volevo gridare. Dirgli che mi aveva dato tutto.

Ma riuscii solo ad annuire, con la gola stretta dal pianto.

Una settimana dopo, se ne andò nel sonno.

Serenamente, dissero. Come se sapesse che era il momento.

Al funerale, parlai io.

Davanti a una piccola folla: colleghi, vicini, e Eleanor.

E dissi la verità.

«Mio padre non era appariscente. Non mi comprava gadget o mi portava in vacanza.

Ma lavorava ogni giorno, con le mani piene di vesciche e il cuore pieno di tristezza, perché io potessi mangiare, dormire tranquillo e crescere.

Mi ha amato come meglio ha potuto.

E vorrei solo averlo capito prima.»

La gente pianse. Anche il vicino che si era sempre lamentato della nostra TV troppo alta.

Dopo la cerimonia, Eleanor mi consegnò una busta.

«L’ha lasciata per te.»

Dentro c’era una lettera di ammissione al college. La mia università dei sogni.

Datata due mesi prima della sua morte.

«Cosa…?»

Lei sorrise. «Ha fatto domanda per te. Ha scritto anche la tua lettera motivazionale. Disse che eri troppo arrabbiato per vedere quanto valevi.»

Aprii la lettera. Diceva:

“Mio figlio pensa che io sia un fallito. Forse lo sono.

Ma ho cresciuto un ragazzo che si pone domande, che si ribella, che nel profondo… si preoccupa.

Ha il fuoco dentro. Gli serve solo qualcuno che creda in lui.

Io ci credo.”

Scoppiai a piangere come un bambino.

Poche settimane dopo, mi trasferii nel dormitorio.

Portai con me il quaderno di poesie. Ne incorniciai una e la appesi sopra la scrivania.

Ogni volta che mi sento sopraffatto, la rileggo.

E ricordo l’uomo che ha rinunciato a tutto, pur di tenermi a galla.

Ora vedo spesso Eleanor. Ceniamo insieme ogni due domeniche.

Mi racconta altre storie.

Mi ha persino mostrato una foto dei miei genitori all’università—papà con un ridicolo baffo, mamma con pantaloni a zampa, entrambi che ridevano come matti.

A volte, resto da solo a scrivere.

Proprio come faceva lui.

Forse un giorno pubblicherò quel quaderno.

Per mostrare al mondo il lato di mio padre che ho rischiato di non vedere mai.

Se stai leggendo questo, e hai ancora la fortuna di avere un genitore accanto—fagli delle domande.

Guarda oltre il silenzio.

Potrebbe esserci un intero oceano d’amore nascosto dietro quegli occhi stanchi e quei sospiri silenziosi.

Perché a volte, le persone che pensiamo di conoscere meno…

sono quelle che ci hanno conosciuti di più.

Add comment