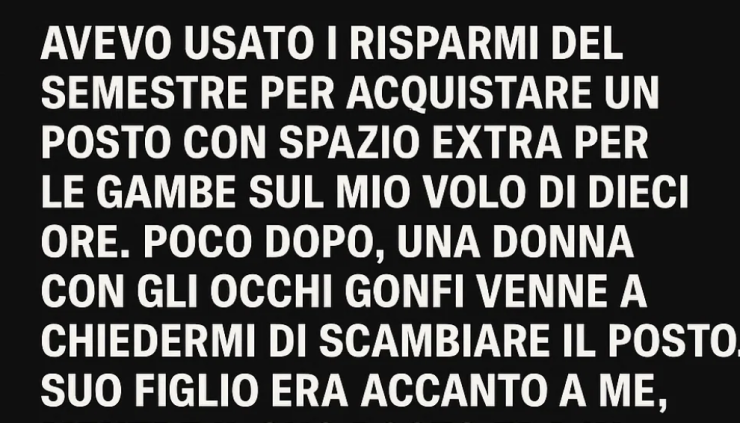

Avevo speso i risparmi del semestre per acquistare un posto con più spazio per le gambe su un volo di dieci ore. Poco dopo, una donna dagli occhi gonfi mi chiese di scambiare i posti. Suo figlio era accanto a me, mentre il suo posto era in fondo all’aereo. “Mio padre è appena morto,” disse. Mi sentii terribilmente in colpa, ma rifiutai. Poi notai che le lacrime le scendevano silenziose lungo il viso. Non disse più una parola, stringeva solo un fazzoletto stropicciato e fissava la fibbia della cintura.

Guardai il bambino accanto a me—avrà avuto dieci o undici anni, mingherlino e pallido, con riccioli scuri e mani nervose che attorcigliavano i lacci dello zaino. Non aveva detto nulla, guardava solo la madre come se fosse l’unica cosa a tenerlo ancorato al mondo. Avrei voluto dirgli qualcosa, magari una scusa debole, ma invece girai il viso verso il finestrino e finsi di dormire.

Il senso di colpa mi rimase sul petto per tutto il volo. Ogni volta che il bambino si muoveva, tirava su col naso o respirava più forte, trasalivo. L’assistente di volo passò un paio di volte e mi lanciò uno sguardo—non capii se fosse di giudizio o solo di stanchezza.

A metà del viaggio gli offrii il mio succo non aperto e una barretta ai cereali. Lui li prese con un piccolo cenno, sussurrò un “grazie” e basta. Nessuna lunga conversazione, nessun momento speciale. Ma quella voce flebile mi rimase impressa.

Quando l’aereo atterrò, la donna passò oltre senza degnarmi di uno sguardo, stringendo forte la mano di suo figlio. Li vidi sparire nella folla e, per ragioni che non sapevo spiegare, la gola mi si chiuse. Non avevo fatto nulla di sbagliato. Quel posto l’avevo pagato io. Avevo bisogno di spazio per le gambe, soffro di crampi nei voli lunghi. Ma non mi sentivo nel giusto.

Due settimane dopo, ero nel mio appartamento a leggere per un esame, ma la mente vagava sempre lì. Quella scena in aereo tornava di continuo. Forse esageravo, forse no. Ma non riuscivo a scrollarmela di dosso.

Una sera, andando al supermercato, vidi un manifesto sulla bacheca di una chiesa. C’era la foto di un uomo—capelli grigi, occhi gentili. Il titolo diceva: “In Loving Memory of Adrian Malik.” La data coincideva con il giorno del mio volo. Sotto, l’annuncio di una piccola cerimonia in sua memoria, aperta a chiunque volesse mostrare sostegno.

Non so cosa mi spinse, ma il giorno della cerimonia andai.

Era un incontro intimo, in una sala modesta. Riconobbi subito la donna del volo—vestita di nero, con poche persone intorno, la mano del figlio stretta nella sua. Rimasi in fondo, senza sapere neanche io perché fossi lì, ma qualcosa dentro mi diceva che dovevo esserci.

Dopo le preghiere, la gente iniziò a raccontare storie su Adrian. Scoprii che era un meccanico molto amato in città, uno di quelli che ti ripara una gomma gratis se ti vede in difficoltà, o ti condona il conto se sa che sei nei guai.

Una donna raccontò: “Una volta portai da lui la mia vecchia macchina, convinta fosse morta. Non solo la riparò, ma mi fece anche il pieno e mi diede panini per i miei figli. Per lui era ‘niente di che’.”

Un altro aggiunse: “Era il tipo di uomo che aveva sempre le mani sporche d’olio ma il tempo per chiunque.”

Io ascoltavo, in fondo, sentendomi sempre più piccolo. Non era solo un uomo. Era qualcuno che aveva lasciato un segno.

Poi salì a parlare la donna del volo. La voce le tremava.

“Era mio padre,” disse. “Mi ha insegnato a essere forte, anche quando la vita era ingiusta. E amava suo nipote più di ogni cosa. Era il collante che ci teneva uniti.”

Il bambino era accanto a lei, con gli occhi rossi. Lei continuò: “Durante il volo di ritorno, ero in fondo all’aereo. Non potevo nemmeno vedere mio figlio. E tutto ciò che volevo era stargli vicino, stringergli la mano. Ma non ci sono riuscita.”

Quelle parole mi colpirono come un pugno.

Non mi nominò, né accennò al posto. Ma io sapevo bene di cosa parlava. Era come se un riflettore illuminasse la mia vergogna, invisibile a tutti tranne che a me.

Uscii prima che qualcuno mi notasse. Tornai a casa in silenzio, col cuore pesante. Non sapevo cosa fare di quel senso di colpa, così lo spinsi in un angolo della mente.

Ma la vita ha strani modi di chiudere i cerchi.

Un mese dopo iniziai a fare volontariato in una mensa per i bisognosi. Non era programmato. Vidi un volantino e mi sembrò giusto. Pensai che forse aiutare qualcuno, anche un estraneo, potesse compensare ciò che non avevo fatto.

Le prime settimane pelavo verdure, pulivo vassoi, chiacchieravo poco con gli altri volontari. Poi diventò qualcosa di più. Cominciai ad andarci anche nei giorni liberi. A ricordare nomi, volti, storie.

Una sera arrivò una donna con suo figlio. All’inizio non li riconobbi. Lei sembrava stanca ma più serena. Lui portava lo stesso zaino che ricordavo dal volo.

Non mi notarono. Presero il cibo e si sedettero. Esitai, poi portai due bicchieri di limonata.

“Ciao,” dissi. “Credo ci siamo già visti.”

Lei alzò lo sguardo, confusa. Poi la memoria le tornò.

“Eri sull’aereo,” disse.

Annuii. “Sì. E… volevo scusarmi. Avrei dovuto cederti il posto. Ero stanco, e non ho pensato. Non ho pensato davvero.”

Mi guardò a lungo, poi abbassò lo sguardo sul figlio che mangiava in silenzio.

“Sei stato gentile,” disse piano. “Ma io stavo soffrendo, e avevo bisogno di qualcosa di piccolo. Solo stare vicino a mio figlio. Ma capisco. Era il tuo posto.”

Deglutii. “Non mi sembra comunque giusto. Così ho iniziato a venire qui. Speravo di fare del bene. Forse per rimediare, in qualche modo.”

Accennò un sorriso. “Non devi rimediare a niente. La vita non è un bilancio. Ma esserci—come fai ora—questo conta.”

Quelle parole mi rimasero dentro.

Non diventammo migliori amici. Ma ogni tanto tornava, con suo figlio. Parlavamo un po’. Qualche volta aiutava anche lei in cucina. Era un’infermiera, faceva i turni di notte. Si chiamava Lina. Suo figlio Sami.

Un giorno Sami mi portò un disegno: un piccolo schizzo a pastelli della mensa, con me dietro al bancone.

“Con quel cappello sei buffo,” disse sorridendo.

Risi. “Grazie, credo?”

Scrollò le spalle. “La mamma dice che le persone sbagliano, ma possono comunque essere gentili.”

Quella frase semplice, detta da un bambino, mi colpì più di qualsiasi lezione.

I mesi passarono. Finì il semestre. Continuai a fare volontariato. Cambiai compagnia di amici. Passavo più tempo con chi teneva alla comunità, non solo a club e social.

Un professore notò il cambiamento. Mi chiese cosa fosse successo. Gli raccontai una versione breve della storia. Mi invitò a un programma di apprendimento-servizio, che univa studio e progetti reali di sostegno alle persone.

Da lì arrivò uno stage in un’associazione. Poi una borsa di studio. Poi un lavoro che mi faceva sentire utile.

È strano come una cattiva decisione possa portare a qualcosa di buono, se lasci che ti cambi.

Ripensandoci, vorrei aver ceduto quel posto. Lo vorrei davvero. Ma so anche che quel momento ha aperto una crepa dentro di me. Mi ha costretto a guardare oltre me stesso. A capire che la comodità non è tutto. A volte scegliere il disagio è ciò che ti fa crescere.

Lina e Sami alla fine si trasferirono in un’altra città. Ci salutammo davanti alla macchinetta del caffè della mensa.

Prima di andare, lei disse: “Forse quel posto non era per me. Forse era un promemoria per te.”

E aveva ragione.

Tutti abbiamo quei momenti—piccole scelte che non sono affatto piccole. Momenti in cui la gentilezza ha un costo. E in quei momenti decidiamo chi siamo.

Ecco cosa ho imparato: essere gentili non è sempre facile. A volte è scomodo. Inconveniente. Ma è proprio allora che conta di più.

Se questa storia ti ha fatto riflettere, condividila. Magari ricorderà a qualcuno che, per quanto complicato sia il passato, non è mai troppo tardi per ricominciare. E la prossima volta che avrai la possibilità di fare un piccolo sacrificio, fallo. Non sai mai davvero la differenza che potresti fare.

O la vita che potresti cambiare.

Add comment