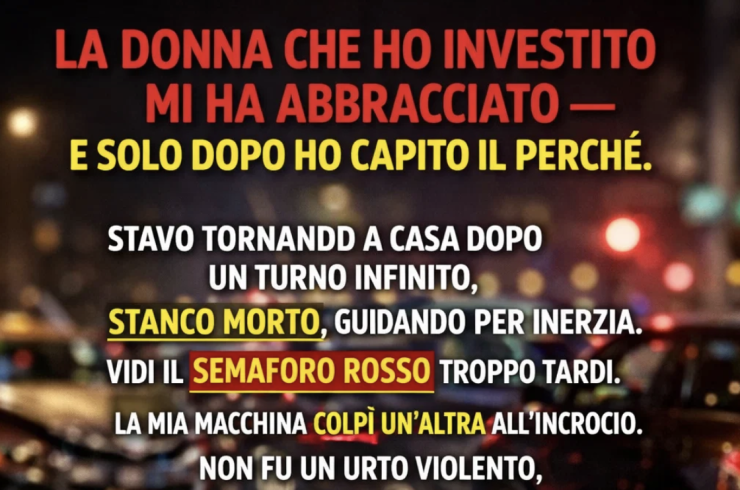

Stavo tornando a casa dopo un turno infinito, stanco morto, guidando per inerzia.

Vidi il semaforo rosso troppo tardi.

La mia macchina colpì un’altra all’incrocio. Non fu un urto violento, ma abbastanza da far tremare tutto.

Mi fermai sul ciglio della strada, le mani che non smettevano di tremare.

Mi aspettavo urla, rabbia, accuse.

Invece, la donna scese dalla sua auto e mi abbracciò.

“Va tutto bene,” disse piano, stringendomi come se fossi io quello da consolare.

“Siamo vivi. Le macchine si aggiustano. Conta solo questo.”

Rimasi senza parole.

Lei sorrideva, anche se il paraurti della sua auto era distrutto.

“Gli incidenti succedono,” aggiunse. “L’importante è che ci siamo ancora.”

Scambiammo i documenti, e se ne andò con il carro attrezzi, salutandomi come un’amica di vecchia data.

Io rimasi in macchina per un po’, ancora inebetito.

Una settimana dopo, in sala pausa, raccontai la storia a un collega.

Lui si fermò, tazza a mezz’aria.

“Aspetta… guidava una Honda Civic argento?”

“Sì,” risposi. “La conosci?”

“Si chiama Marlene,” disse piano. “Ha perso il marito in un incidente pochi mesi fa. Un ubriaco l’ha centrato ed è scappato.”

Mi mancò il respiro.

Ripensai al suo abbraccio, alla calma, alla gentilezza.

Aveva perso l’amore della sua vita in un incidente… e aveva confortato me.

A casa, la cercai su Facebook.

Profilo privato.

Nella foto di copertina c’era lei, accanto a un uomo con un sorriso gentile e una barba folta.

Doveva essere lui.

Mi sentivo in debito, ma non sapevo come ringraziarla.

Scrissi una breve lettera di ringraziamento.

Niente accenni al marito, solo gratitudine per la sua umanità.

Le dissi che il suo abbraccio mi aveva ricordato che la bontà esiste ancora.

Non mi aspettavo risposta.

Ma una settimana dopo trovai una busta nella cassetta della posta.

Il mio nome scritto con grafia elegante.

“Caro Marcus,” iniziava.

Proseguiva:

“Non sapevo se risponderti. Ma la tua lettera ha significato più di quanto immagini. Quel giorno, quando mi hai tamponata, stavo andando al cimitero. Era l’anniversario della morte di mio marito.”

Mi bloccai.

“Non credo che certi incidenti siano casuali,” scrisse.

“Forse dovevi ricordarmi che, anche nel dolore, si può ancora scegliere la gentilezza. Ho visto nei tuoi occhi la paura, il senso di colpa. Ho ricordato l’uomo che ha ucciso mio marito — non si è mai fermato. Tu sì.”

Lessi e rilessi quelle righe.

Non era solo perdono. Era speranza.

Qualche settimana dopo, mi ritrovai vicino al cimitero.

Non so cosa mi spinse, ma entrai.

Camminai tra le lapidi finché vidi il nome:

Peter Hale, 1982–2023.

“Amato marito, fratello, figlio.”

C’erano fiori freschi.

Mentre stavo per andarmene, sentii passi alle mie spalle.

Era lei.

“Avevo la sensazione che saresti venuto,” disse sorridendo.

Ci sedemmo su una panchina.

Parlammo di cose normali: libri, lavoro, animali.

Non dell’incidente. Non della perdita.

Mi raccontò che lavorava in una libreria part-time, che era tornata a studiare per non annegare nel dolore.

Io le dissi che lavoravo di notte in ospedale e che stavo pensando di cambiare vita.

Lei rise:

“Sembra che entrambi stiamo cercando la prossima curva della strada.”

Cominciammo a scriverci. Poi un caffè. Poi mi invitò a una corsa benefica in memoria di Peter.

Io non corsi. Camminai. Ma ero lì, accanto a lei, ad applaudire sconosciuti con la sua stessa forza silenziosa.

Non diventammo mai una coppia.

Diventammo qualcosa di diverso: due sopravvissuti legati da un abbraccio.

Sei mesi dopo mi mandò un messaggio:

“Ho qualcosa per te. Passa?”

Mi diede un pacco piccolo, legato con lo spago.

Dentro c’era Leaves of Grass di Walt Whitman — il libro preferito di Peter.

Sulla prima pagina aveva scritto:

“A Marcus. Perché hai saputo esserci. E restare gentile. – M.”

Non piansi subito.

Lo feci più tardi.

Col tempo cominciai ad aiutarla in libreria nei weekend.

Sistemavo scaffali, scrivevo cartelli buffi.

Lei mi chiamava “il direttore volontario.”

Era un lavoro semplice, ma pieno di pace.

Un giorno mi mostrò un volantino:

“Vorrei organizzare un gruppo di supporto per chi sta affrontando un lutto. Qui, tra i libri.”

“In libreria?” chiesi.

“Perché no? Ci sono sedie comode e il tè è gratis.”

All’inizio vennero in tre. Poi sempre di più.

In quel cerchio di sedie, ogni settimana, nascevano confessioni, silenzi, abbracci.

C’era un uomo, Arthur, che ricordava me: non parlava mai.

Finché una sera, dopo l’incontro, mi fermò.

“Sei stato in un incidente, vero?”

“Sì,” risposi.

Abbassò lo sguardo.

“Io ero l’autista ubriaco che ha ucciso Peter.”

Mi mancò il fiato.

“Mi sono costituito una settimana dopo. Ho scontato la pena. Ma non riesco a perdonarmi.”

Rimasi in silenzio. Poi dissi:

“Forse è ora di smettere di cercare il perdono e cominciare a vivere come se lo avessi già ricevuto.”

Quella notte lo raccontai a Marlene.

Lei annuì.

“Sapevo che era lui. Ho riconosciuto il volto. Ma Peter avrebbe perdonato. Tenere il rancore non riporta indietro niente.”

Non capii subito il senso profondo di quelle parole.

Lo compresi anni dopo.

Marlene alla fine si trasferì, per stare vicino a sua sorella.

Mi lasciò la gestione della libreria.

La prima sera che chiusi da solo, andai nell’angolo dove si tenevano gli incontri.

Le sedie, il silenzio, le storie ancora sospese.

E sussurrai:

“Grazie, Peter.”

La vita è strana.

A volte ti colpisce con violenza, e pensi di non rialzarti più.

Altre volte, ti fa scontrare — letteralmente — con la tua salvezza.

Quell’incidente cambiò tutto.

Perché grazie all’abbraccio di una sconosciuta, imparai a esserci.

Grazie al suo perdono, trovai uno scopo.

E grazie a un uomo che non ho mai conosciuto, capii cosa significa perdonare — e lasciarsi perdonare.

A volte, la persona che colpisci è proprio quella che ti insegna come guarire.

Add comment