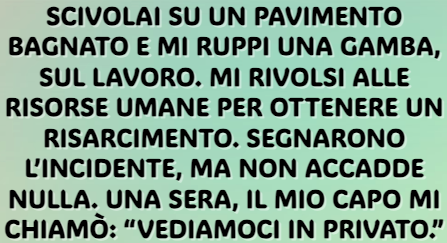

Scivolai su un pavimento bagnato e mi ruppi una gamba, sul lavoro. Mi rivolsi alle Risorse Umane per ottenere un risarcimento. Segnarono l’incidente, ma non accadde nulla. Una sera, il mio capo mi chiamò: “Vediamoci in privato.” Rimasi di ghiaccio quando scoprii cosa aveva inviato per email a tutto il personale prima dell’incontro: “Nessuna responsabilità sarà riconosciuta in merito all’incidente della signora Cartwright. Si ricorda a tutti di prestare attenzione e indossare calzature adeguate.”

Il mio nome—trattato come un’etichetta d’avvertimento. Nessun accenno al pavimento non segnalato. Nessuna scusa. Solo un’accusa velata e uno scarico freddo di responsabilità. Lessi l’email tre volte, le dita tremanti, chiedendomi se qualcun altro avesse notato quanto fosse sbagliata.

L’incontro avvenne in un angolo di un bar poco illuminato, due isolati dall’ufficio. Il mio capo, Neil Ford, sorrise come se fossimo vecchi amici. “Non possiamo permetterci una denuncia ora, Holly. L’azienda si sta appena riprendendo. Capisci, vero?”

“Mi sono rotta una gamba,” risposi fissandolo. “Il pavimento era bagnato. Non c’era nessun cartello. E stavo portando due scatole che mi hai chiesto tu.”

Lui non fece una piega. “Verrai sistemata. In silenzio. Possiamo approvare un congedo retribuito, niente cause legali.”

Mi fece scivolare un tovagliolo. Sopra c’era scritto un numero. “Un gesto di buona volontà.”

2.500 dollari. Questa era la sua idea di “buona volontà” per un osso rotto, tre mesi di stampelle e spese mediche già oltre i settemila.

Piegai il tovagliolo e lo infilai nel cappotto. “Grazie,” dissi. “Ci penserò.”

In realtà sapevo già cosa avrei fatto. Ma mi serviva tempo.

Durante la settimana successiva, andai al lavoro zoppicando, con un tutore e un obiettivo. Tenni la testa bassa. Sorrisi a tutti. Finsi di lasciar correre.

Non era vero.

Una collega, Renata, mi sussurrò vicino al distributore automatico: “Quell’email non va bene. Lo sai, vero? Ho salvato uno screenshot. Nel caso ti servisse.”

Le strinsi la mano. “Tienilo al sicuro.”

Mentre Neil sfoggiava sorrisi compiaciuti e incontri amichevoli, raccontava al team che ero goffa. Che avevo ignorato i segnali. Che cercavo solo un risarcimento facile. Lo sentivo nei sussurri, lo vedevo negli sguardi. Ma continuavo a presentarmi.

Quello che non sapevano è che avevo già parlato con un avvocato. In silenzio. Il cugino di un’amica, Barry, esperto in assistenza legale. Non un avvocato da giacca costosa. Solo qualcuno che credeva nella giustizia.

Guardò la foto che avevo scattato alla pozzanghera non segnalata, e l’email di Neil. Disse: “Hai un caso.”

“Non voglio fare causa,” gli dissi. “Voglio solo che si assumano le loro responsabilità.”

Barry annuì. “Allora prendiamo la via che odiano di più. Informiamo l’Ispettorato del Lavoro. E se non basta, parliamo con la stampa.”

Due giorni dopo presentai la denuncia ufficiale. Neil non se lo aspettava.

Quando mi chiamarono dalle Risorse Umane, c’erano tre persone al tavolo: il direttore HR, Neil e un legale dell’azienda. Mi aspettavo di essere zittita, invece trovai… panico.

Il direttore HR era pallido. “Non eravamo a conoscenza dell’email di cui parli.”

“Ne ho portato una copia,” dissi, facendola scivolare sul tavolo. “E anche la foto. Inoltre, due colleghi possono confermare che non c’erano cartelli.”

La bocca di Neil si contrasse. “Abbiamo già offerto un risarcimento.”

“No,” risposi. “Avete offerto del denaro per farmi tacere. Dopo aver pubblicamente scaricato su di me la colpa.”

Mi chiesero di uscire un momento. Attesi nel corridoio, il cuore in gola, appoggiata alla stampella, come se avessi appena corso una maratona.

Quando mi richiamarono, il tono era cambiato. Il legale schiarì la voce. “Vogliamo risolvere la questione. Riceverai il rimborso completo delle spese mediche, congedo retribuito per il periodo di recupero, e una scusa formale.”

“E l’email?” chiesi.

“Verrà ritirata, con una rettifica.”

Guardai Neil. Non mi guardò. Si limitò a firmare i documenti.

Per un attimo, mi sentii soddisfatta. Ma solo per un attimo.

Poi arrivò il colpo di scena che non mi aspettavo.

Due settimane dopo, Renata mi inoltrò un’email anonima inviata a tutto il personale: “La direzione ricorda che comunicazioni interne inappropriate o diffamatorie non saranno tollerate.”

Neil non l’aveva superata. Cercava di dipingermi di nuovo come il problema—stavolta indirettamente.

Ma commise un errore.

Il tecnico informatico, Marcus, usciva con Renata. E sapeva parecchie cose.

Un pomeriggio, Renata mi consegnò una chiavetta USB. “Non l’hai avuta da me,” disse. “Ma ti conviene controllare gli orari di invio di quelle email.”

Quello che scoprii quasi mi fece cadere dalla sedia.

Neil aveva inviato almeno quattro messaggi interni su di me nelle settimane dopo l’incidente. Uno mi definiva “in cerca d’attenzione.” Un altro diceva ai capi squadra di “non commentare o interagire con la sua situazione, perché potrebbe ritorcersi contro di noi legalmente.”

Ma il colpo finale? Un messaggio Slack a un altro manager: “Se continua con questa storia, le faccio saltare la prossima valutazione. Vediamo fin dove arriva.”

Stampai tutto.

Il mio avvocato guardò le prove e disse: “Ora abbiamo ritorsione. Ed è illegale.”

Non volevo alzare un polverone. Ma Neil sì.

Così, tirai la spina.

Con l’aiuto di Barry, presentammo un’ulteriore denuncia, non solo per condizioni di lavoro pericolose—ma anche per ritorsione e diffamazione.

Stavolta, l’azienda non poté voltarsi dall’altra parte.

Partì un’indagine interna. Intervistarono dipendenti. Furono consegnati screenshot. Renata parlò. Anche Marcus confermò i log.

Tre settimane dopo, Neil Ford fu rimosso in silenzio. Non dissero “licenziato”—ma “dimissioni volontarie.”

Ma l’HR non mentì al resto dell’ufficio. Inviarono un’email—una vera, stavolta: “Ci impegniamo a mantenere una cultura di sicurezza e rispetto. Una transizione nella leadership avrà luogo immediatamente. Ogni denuncia di ritorsione verrà presa sul serio e approfondita.”

Quell’email… era più dolce di qualsiasi assegno.

Anche se, alla fine, mi inviarono uno.

Sufficiente a coprire le spese mediche. I mesi in cui non potevo camminare. Un modo per dire: “Abbiamo sbagliato.”

Sorprendentemente, rimasi in azienda. Pensavo che me ne sarei andata appena ricevuto il risarcimento. Ma le cose cambiarono. Arrivò una nuova direzione, e portò con sé il rispetto.

E io? Ricevetti una promozione.

Non subito, ma quando arrivò, fu autentica. Niente soldi per farmi tacere. Niente senso di colpa.

La parte migliore? Mi chiesero di tenere un intervento alla conferenza annuale del team. Il tema?

“Integrità sul posto di lavoro: perché parlare ancora conta.”

Salì su quel palco, guardando i volti di chi un tempo mi aveva messo in dubbio, e quelli di chi mi aveva sostenuto.

E dissi ciò che avrei voluto sentirmi dire:

“Se hai paura di parlare perché pensi di perdere il lavoro, chiediti: non stai già perdendo la salute, la serenità, o la tua dignità? Una buona azienda ascolta. Le altre? Che crollino pure.”

La gente applaudì. Qualcuno pianse.

Dopo, una giovane stagista mi avvicinò. “Non mi conosci,” disse, “ma quando ho visto come ti trattavano, pensai di mollare. Pensavo che qui non avrei avuto futuro. Ma poi ho visto come hai affrontato tutto. E ora voglio restare—e parlare anch’io, quando serve.”

Quello contava più dell’assegno.

Sì, mi sono rotta una gamba.

Ma loro hanno rotto qualcos’altro—la mia pazienza per l’ingiustizia. E ho usato quella frattura per ricostruire qualcosa di più forte.

C’è chi guarisce in silenzio.

Io ho guarito facendo rumore.

Perché a volte è proprio il rumore che sveglia le coscienze.

E da quel giorno non sono mai più entrata in una stanza senza ricordare che non mi limito a camminare—io resto in piedi.

Add comment