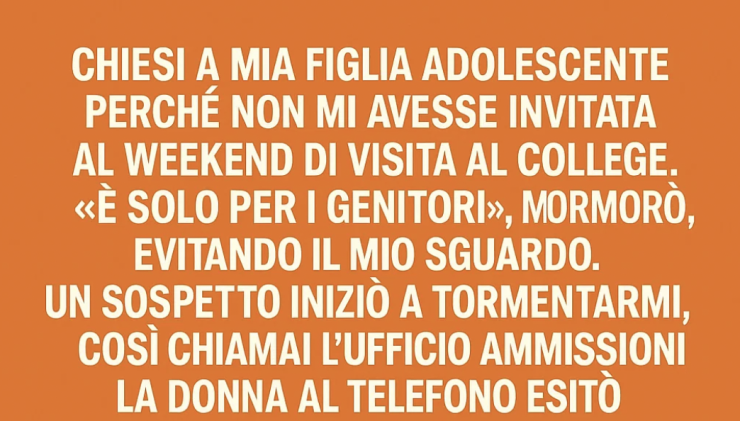

Chiesi a mia figlia adolescente perché non mi avesse invitata al weekend di visita al college.

«È solo per i genitori», mormorò, evitando il mio sguardo.

Un sospetto mi si accese dentro, così chiamai l’ufficio ammissioni. La donna al telefono esitò, poi disse:

«Lei non risulta come madre».

Le orecchie mi ronzarono. Quella sera, aprii il suo laptop… e rimasi senza fiato.

Nelle domande di ammissione al college, aveva indicato la madre biologica. Nome, contatti, tutto. Rimasi a fissare lo schermo, con il cuore che batteva forte. Non parlava con quella donna da oltre quattordici anni. Eppure ero io ad averla cresciuta. Ero io ad averla cullata durante le febbri, a farle le trecce prima di scuola, ad applaudirla a ogni recita. E ora… ora ero stata cancellata?

Non dormii quella notte. Appena chiudevo gli occhi, riaffioravano i ricordi. Il giorno in cui mi chiamò per la prima volta “mamma”. Il suo ottavo compleanno, quando mi chiese in braccio anche se era ormai troppo grande. La volta che si ruppe il braccio e supplicò che fossi io, non l’infermiera, a restare accanto a lei in ospedale. Non l’avevo solo cresciuta—ero sua madre in ogni senso che contava davvero.

La mattina seguente la affrontai.

Stava mangiando un bagel a metà quando le posai davanti il laptop, aperto sulla pagina che avevo trovato. Si bloccò, il morso fermo a mezz’aria.

«Hai letto il mio computer?»

«Ho chiamato il college», risposi a bassa voce. «Hai detto loro che non sono tua madre?»

Il suo viso divenne rosso. «Non è come pensi.»

«E com’è allora, esattamente?» chiesi, cercando di restare calma.

Abbassò lo sguardo. «Hanno chiesto dei ‘genitori reali’ e… non lo so. Mi sono fatta prendere dal panico.»

«Il panico non ti fa cancellare me», dissi. «Il panico non ti fa cercare il nome di una donna che ti ha lasciata quando eri ancora in fasce e non si è mai più fatta viva.»

Le si alzarono gli occhi, pieni di rabbia. «Non ci ha abbandonate. Aveva dei problemi. Tu la dipingi sempre come un mostro.»

Sentii qualcosa spezzarsi nel petto. «Ti ha lasciata a tuo padre, che poi ti ha affidata a me perché non sapeva gestirti. Non ha mai scritto, mai chiamato, nemmeno un biglietto per il compleanno.»

Seguì un lungo silenzio. Poi sussurrò:

«Mi ha scritto.»

Mi bloccai. «Quando?»

«Un anno fa», disse. «Su Instagram. Voleva riallacciare i rapporti.»

«E non hai pensato di dirmelo?» chiesi, sconvolta.

«Non sapevo come farlo», disse, asciugandosi gli occhi. «Temevo ti arrabbiassi. Che mi dicessi di non parlarle.»

«Ti avrei detto di stare attenta», risposi. «Non è la stessa cosa.»

In quell’istante sembrava di nuovo piccola—la mia ragazza forte e testarda, persa nella confusione.

«Volevo solo capire da dove vengo.»

Mi sedetti accanto a lei, esausta. «Lo capisco. Ma ciò che fa male è che per farle spazio, hai allontanato me. Non dovevi scegliere.»

Tacque a lungo. Poi sussurrò:

«Mi ha detto che non sei la mia vera madre.»

Serravo la mandibola, ma respirai a fondo. «E tu ci hai creduto?»

«Non sapevo cosa pensare», disse. «Ha detto che ti sei solo sposata e sei finita nel ruolo.»

Annuii piano. Ecco il veleno. La ferita piantata. Quella donna non era cambiata: stava ancora cercando di riscrivere la storia da lontano.

«Ha partorito, sì», dissi. «Ma crescere un figlio è un’altra cosa. E tu lo sai.»

Lei abbassò di nuovo lo sguardo, mentre le lacrime le rigavano le guance.

Avrei voluto arrabbiarmi, ma ero più affranta che furiosa. La ragazza che avevo cresciuto, per cui avevo lottato, era intrappolata tra lealtà, identità e confusione—sentimenti che conoscevo fin troppo bene.

«Dov’è adesso?» chiesi con dolcezza.

«Si è trasferita in Oregon», rispose. «Ha casa, vuole che vada a trovarla.»

Deglutii a fatica. «Ci andrai?»

«Non lo so», disse. «Ha un nuovo marito. Niente figli. Vuole che sia solo tra noi due.»

Quella notte, rimasi per un po’ davanti alla sua porta prima di bussare. Quando entrai, stava guardando il telefono.

«Devo dirti una cosa», le dissi. «E voglio che tu mi ascolti.»

Si mise a sedere lentamente.

«Non ho mai cercato di sostituire tua madre. Non volevo cancellarla. Ma sono intervenuta quando nessun altro lo faceva. Ti ho tenuta la fronte quando stavi male, ho passato notti insonni durante i temporali, ho urlato come una pazza ai tuoi concerti. Ho fatto il mio dovere. Tesoro, io sono tua madre.»

Le si riempirono di nuovo gli occhi, ma annuì. «Lo so. Ero solo confusa.»

«Allora sii confusa con me», dissi con un sorriso triste. «Non contro di me.»

Passò una settimana prima che parlasse di nuovo della madre biologica.

«Mi ha invitata a stare qualche giorno da lei quest’estate», disse.

Deglutii. «Va bene.»

«Ha detto che tu non me lo avresti permesso.»

Sbattei le palpebre. «Voglio solo che tu stia al sicuro. Se vuoi andare, non ti fermerò.»

Sembrò sorpresa. «Davvero?»

Annuii. «Ma se dirà qualcosa che ti fa sentire piccola o divisa, voglio che ricordi una cosa: magari è stata la biologia a crearti, ma è stato l’amore a crescere te.»

Non rispose. Mi abbracciò—per la prima volta dopo tanto tempo.

Partì a inizio giugno. L’aiutai a fare la valigia, anche se ogni maglietta piegata era come una pugnalata. Il saluto all’aeroporto fu duro. Mi promise di scrivermi ogni sera. E per le prime due notti, lo fece.

Poi… silenzio.

Cercai di non andare nel panico. Forse era occupata. Forse aveva perso il caricabatterie. Ma al quarto giorno, le scrissi due volte e chiamai. Nessuna risposta.

Finalmente, arrivò una chiamata.

«Ciao», disse a bassa voce.

«Tutto bene?» chiesi.

«Sì. Solo… è tanto.»

«Com’è lei?»

«Gentile», rispose. «Ma strano. Racconta storie che non tornano.»

«Tipo?»

«Dice che mi cantava le ninne nanne ogni sera, ma papà mi ha detto che se n’è andata quando avevo due mesi.»

«È vero», dissi con cautela.

«Ha detto anche che ha perso la custodia per un errore legale.»

Sospirai. «Tesoro… ho visto i documenti.»

Silenzio.

«E poi… ha detto che potrei restare lì. Prendere un anno sabbatico. Che potrei vivere con lei.»

Il cuore mi martellava. «E tu, che hai risposto?»

«Ho detto che ci avrei pensato.»

Mantenni la calma. «Qualsiasi cosa deciderai, sappi che ti voglio bene.»

Tornò una settimana dopo, sembrava più grande. Più stanca. Durante il viaggio fu insolitamente silenziosa.

Quella sera, mi sedette e disse:

«Mi ha fatta sentire speciale. All’inizio. Ma non era vero.»

«Cos’è successo?»

«Voleva che pubblicassi foto. Che sembrassero da “mamma perfetta”. Diceva che l’avrebbero aiutata per una causa di custodia. Ma non c’è alcuna causa—ho diciassette anni.»

Sentii stringere i pugni.

«Ha detto che dovrei cambiare cognome», aggiunse. «Che guarirebbe le vecchie ferite.»

Ero senza parole.

«Lì ho capito una cosa», disse. «Lei non mi conosce. Sa chi sono, ma non mi conosce. Tu sì. Tu sai come prendo il tè, che odio il coriandolo, che mi agito dal dentista e piango coi video dei cuccioli.»

Risi tra le lacrime. «Perché ti ho osservata.»

«Mi dispiace», sussurrò. «Per tutto. Per averla indicata. Per averti cancellata. Ho sbagliato.»

Le presi il viso tra le mani. «Non devi scusarti. Devi solo essere onesta con te stessa.»

Annuì e mi abbracciò ancora—più forte.

Il giorno dopo, scrisse al college. Chiese di aggiornare i contatti d’emergenza e le informazioni parentali. Scrisse: “Madre: Patricia Lane.”

Non me lo mostrò, ma vidi l’email quando lasciò il telefono sul bancone. Non dissi nulla. Mi limitai a sorridere e a prepararle i suoi muffin preferiti.

Quell’estate diventammo più unite che mai. Condivideva di più. Chiedeva di più. A volte, domande difficili:

“Hai mai provato rancore?”

“Avevi paura a diventare mamma così, all’improvviso?”

“Perché sei rimasta?”

E io rispondevo sempre con la verità:

«No. Ti ho amata da subito.»

«Sì. Ero terrorizzata.»

«Perché andarsene non era un’opzione. Non quando tu avevi bisogno di me.»

Mesi dopo, arrivarono le lettere di accettazione. Scelse un’università a due ore da casa. Lontana abbastanza da sentirsi autonoma, vicina abbastanza da tornare.

Il giorno del trasferimento, sua madre biologica scrisse di nuovo: “Verrò a trovarti presto.”

Mia figlia non rispose.

Si girò verso di me, mentre sistemavamo la sua stanza al campus, e disse:

«Non dimenticarti il weekend dei genitori. Ti ho già iscritta.»

Risi. «Non me lo perderei per nulla al mondo.»

E infatti non lo persi.

Quell’autunno camminammo insieme per il campus, a braccetto. Mi presentò alla sua coinquilina come «mia mamma». Così. Senza spiegazioni. Senza precisazioni.

Non aveva bisogno di etichette. Ma me ne diede una lo stesso.

Perché alla fine, essere madre non significa solo partorire. Significa esserci. Ascoltare. Restare, anche quando è difficile.

E a volte, l’amore vince. Silenzioso, costante, più forte di qualsiasi legame di sangue.

Add comment