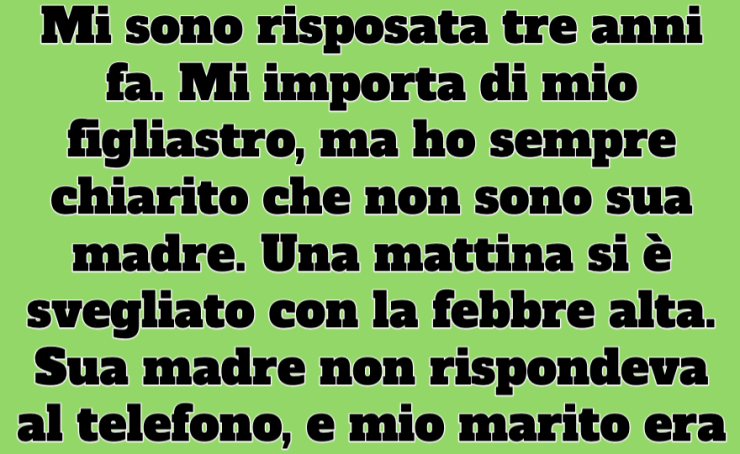

Mi sono risposata tre anni fa. Mi importa di mio figliastro, ma ho sempre chiarito che non sono sua madre. Una mattina si è svegliato con la febbre alta. Sua madre non rispondeva al telefono, e mio marito era fuori città. Il mio capo aveva bisogno di me a lavoro, così sono uscita. Quando sono tornata più tardi, mi sono bloccata davanti alla scena: i paramedici lo stavano portando fuori su una barella.

Era pallido, privo di sensi, e aveva del vomito sulla maglietta. Uno dei soccorritori mi ha detto:

«L’abbiamo trovato accasciato sul pavimento del bagno. Deve aver chiamato il 118 da solo prima di svenire.»

Non riuscivo a parlare. Rimasi lì, con le chiavi in mano, sentendomi la peggior persona del mondo.

In ospedale mi dissero che si trattava di una grave disidratazione causata dall’influenza, e che la febbre aveva raggiunto livelli pericolosi. L’infermiera mi disse che, se lo avessero trovato anche solo un po’ più tardi, avrebbe potuto essere fatale.

Rimasi ore accanto al suo letto, osservando il suo piccolo petto sollevarsi e abbassarsi. Pensavo a tutte le volte in cui mi ero detta: “Non è mio figlio.”

Si chiama Sam. Ha dieci anni, è piccolo per la sua età, ha i capelli castano chiaro e occhi rotondi e dolci. Ricordo una volta, al supermercato, quando mi prese la mano nel parcheggio. Io la ritrassi piano e dissi:

«Tesoro, tenere la mano lasciamolo per papà.»

Non volevo ferirlo. Volevo solo mantenere dei confini, pensavo che così sarebbe stato tutto più semplice.

Mio marito, Mark, tornò quella notte stessa. Doveva essere via per lavoro tutta la settimana, ma appena seppe cos’era successo lasciò tutto e tornò. Lo guardai stringere Sam come se potesse spezzarsi da un momento all’altro. Poi mi guardò. Non con rabbia, ma con una delusione silenziosa che mi strinse lo stomaco.

Quella notte non dormii. Continuavo a rivivere la scena del mattino. Sam mi aveva chiesto di restare. Aveva sussurrato:

«Mi fa tanto male la testa…»

Io gli avevo baciato la fronte, detto di bere acqua, e me n’ero andata.

Avevo controllato il telefono un paio di volte, ma non l’avevo mai richiamato. Mi ero detta che sarebbe andato tutto bene. I bambini si ammalano. Non era una questione di vita o di morte.

Ma questa volta lo era.

Quando Sam si svegliò, due giorni dopo, io ero ancora lì, con un caffè ormai freddo tra le mani.

«Sei tornata?» chiese con voce rauca, guardandomi.

Sorrisi, con le labbra tremanti.

«Non avrei mai dovuto andarmene.»

Lui annuì appena e voltò il viso verso la finestra.

I medici dissero che si sarebbe ripreso completamente, ma il senso di colpa non se ne andò. Mi seguiva come un’ombra in ogni corridoio dell’ospedale. Mark non disse molto. Non fu crudele—non è quel tipo di uomo—ma tra noi si era creato uno spazio vuoto che prima non c’era.

Una volta a casa, Sam parlava a malapena con me. Era incollato a suo padre. Io cercavo di lasciargli spazio. Pensavo avesse bisogno di tempo. Pensai persino che forse dovevo tenermi per sempre a distanza.

Ma quel silenzio faceva più male di quanto mi aspettassi.

Due settimane dopo, sentii la sua voce dall’altra stanza.

«Papà, devo vivere qui per forza?»

La risposta di Mark fu bassa. «Perché me lo chiedi, tesoro?»

«Perché a lei non piaccio.»

Mi spezzò il cuore. Rimasi nella lavanderia a piegare vestiti già piegati, con le lacrime che cadevano su asciugamani asciutti. Non sapevo come riparare qualcosa che non avevo mai costruito davvero. Avevo sposato un uomo, non una famiglia. E quello fu il mio primo errore.

Cominciai in piccolo. Lasciai bigliettini nel suo cestino del pranzo—battute sceme, disegni di scoiattoli con gli occhiali da sole. Non ne parlò mai. Poi comprai un set LEGO che aveva indicato una volta da Target. Lo lasciai sul letto con un post-it: Ho sentito dire che qualcuno voleva costruire un razzo. Niente.

Un pomeriggio lo vidi fissare una cornice nel corridoio. Era una foto del nostro matrimonio. Lui non c’era. Ricordo che quel giorno aveva mal di pancia e se n’era andato presto.

«Dovremmo avere più foto di noi in giro per casa,» dissi piano, alle sue spalle. Non rispose. Si allontanò.

Sembrava tutto inutile. Come versare acqua in un vaso bucato. Ne parlai con un’amica. Mi disse:

«Non puoi forzare un legame. Devi solo essere presente. Coerente.»

Così provai. Ogni giorno. Anche quando sembrava inutile.

Poi, circa un mese dopo, tornò da scuola con un foglio accartocciato in mano.

«È per te,» disse, buttandolo sul tavolo. Era un permesso per una gita. C’era scritto: Ogni bambino deve essere accompagnato da un adulto. La riga accanto a “Nome dell’adulto” era vuota.

«Vuoi che venga io?» chiesi con cautela.

Alzò le spalle. «Papà è impegnato. E tu sai dov’è lo zoo.»

Non era un invito caloroso, ma lo presi come un sì.

«Va bene,» risposi. «Porterò gli snack.»

Allo zoo camminava dieci passi avanti, ma ogni tanto si girava per vedere se lo seguivo. A pranzo gli passai un panino tagliato a forma di stella. Alzò gli occhi al cielo, ma non disse nulla. Più tardi, quando un suo amico fece cadere la borraccia nel recinto delle scimmie, Sam si voltò verso di me e disse:

«Hai visto? Tipico di Jordan.»

Era una frase. Rivolta a me. La presi come una vittoria.

Quella sera, una volta a casa, lasciò lo zaino e disse:

«Grazie per oggi. Non è stato così terribile.»

In quel momento, qualcosa cambiò.

Non in modo drammatico. Ma come una porta che, dopo essere rimasta bloccata a lungo, inizia a muoversi.

Nelle settimane seguenti, lasciò di nuovo la porta della sua stanza aperta. Mormorava:

«’Notte,» passando accanto a me.

Poi un giorno trovai un bigliettino nel mio cestino del pranzo: un omino con tre occhi e la scritta “Questa sei tu prima del caffè.”

Risi a crepapelle in sala pausa.

La vera fiducia, però, arrivò un venerdì di pioggia.

Chiamarono da scuola. Sam aveva vomitato in classe e non riuscivano a contattare Mark. Il cuore mi si gelò. Presi le chiavi e andai di corsa. Quando entrai nell’infermeria, Sam alzò lo sguardo, gli occhi lucidi, il viso arrossato.

«Mamma?» mormorò, mezzo addormentato.

Esitai. Non sapevo se fosse un lapsus da febbre.

Poi sussurrò:

«Sei venuta.»

Quella notte rimasi accanto al suo letto, tamponandogli la fronte con un panno umido e raccontandogli di quando da bambina mi venne la varicella a Natale. Non parlò molto, ma non lasciò la mia mano.

Mark entrò in silenzio nella stanza e mi fece segno con le labbra:

«Grazie.»

Il giorno dopo Sam stava meglio. Seduti sul divano, sotto la stessa coperta, guardavamo i cartoni. Appoggiò la testa sulla mia spalla e disse:

«Puoi dire alla gente che sei mia mamma, se vuoi.»

Il cuore mi si fermò un attimo.

«Non devo essere per forza tua mamma,» risposi piano. «Ma per te ci sarò sempre. Te lo prometto.»

Annui e tornò a guardare il cartone.

Quell’anno, per la Festa della Mamma, mi diede un bigliettino fatto a mano. Diceva:

“Non sei la mia mamma, ma sei la mia persona. E questo conta.”

Piangai in macchina per venti minuti.

Ora, due anni dopo, a scuola mi presenta come “mia mamma”. A casa mi chiama ancora per nome, a volte. Va bene così. L’amore non è nei titoli. È nella presenza. Nelle seconde possibilità.

La gente pensa che l’amore con i bambini venga naturale. Non è così. Soprattutto quando non sono tuoi per sangue. Va conquistato. Un centimetro alla volta. Giorno dopo giorno. E a volte, sbagli. Anche gravemente. Ma, se sei fortunata, hai una possibilità di rimediare.

Mi ripetevo: “Non è mio figlio.”

Ora so la verità.

Non è mio per nascita. È mio per scelta. E io sono sua—not perché ho sposato suo padre, ma perché sono rimasta. Perché ci sono stata. Perché ho capito che a volte, il tipo di maternità più potente non è quella che ti viene assegnata. È quella in cui entri con mani tremanti e un cuore che ha imparato cosa significa amare, senza condizioni.

Add comment