Avevo quattordici anni quando io e mia madre ci trasferimmo da mia nonna.

I miei genitori si erano appena separati, e mio padre se n’era andato senza voltarsi indietro.

Mamma mi disse che non aveva scelta: con lo stipendio da insegnante non riusciva a coprire l’affitto, e da mia nonna c’era una stanza libera.

Ma vivere con lei non fu affatto facile.

Se vi immaginate una nonnina dolce e fragile, cancellate subito quell’immagine.

Mia nonna non era né sola né indifesa — le piaceva solo comandare.

Nel giro di poche settimane, mia madre faceva tutto: cucinava, puliva, pagava le bollette, teneva la casa in ordine.

Mia nonna non la ringraziò mai. Diceva solo:

“È quello che fanno le figlie.”

E io?

Ero un’adolescente egoista.

Vedevo, ma non dicevo nulla.

La mia vita sociale, gli amici, le feste — tutto era più importante.

Quando arrivò il momento, scappai all’università e lasciai indietro quella casa piena di tensione.

Mamma rimase.

L’anno scorso tutto cambiò.

Mia madre morì. All’improvviso.

Un fulmine a ciel sereno.

Mi sentii crollare.

Il dolore mi paralizzò, e presto persi anche il lavoro.

Non avevo soldi, non avevo forze.

Ogni giorno sembrava identico, vuoto, inutile.

E poi, una telefonata.

Mia nonna.

Non ci sentivamo quasi più da anni, quindi la sua voce mi spiazzò.

“Non dovresti stare da sola,” disse. “La tua stanza è ancora qui.”

Forse fu la solitudine, o la nostalgia per mia madre, ma accettai.

Raccolsi le poche cose che avevo e tornai in quella casa.

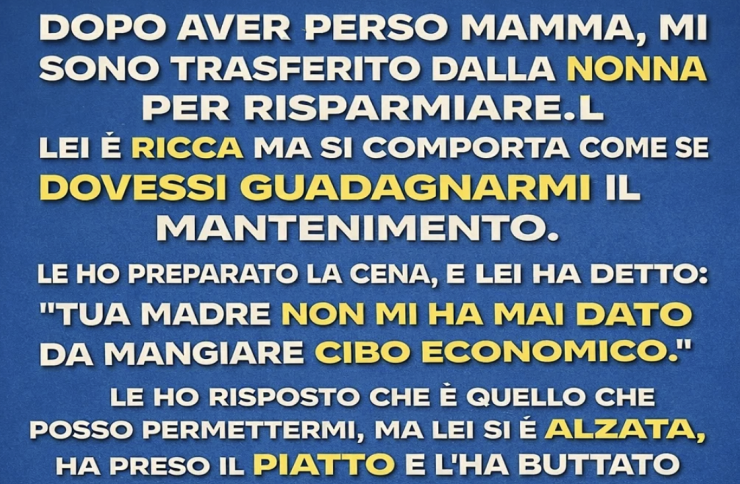

Il primo giorno, dopo cena, mi guardò e disse:

“Ora ti occuperai tu dei pasti, vero? Tua madre mi ha sempre fatto mangiare bene.”

Annuii, senza sapere come rifiutare.

Con gli ultimi spiccioli comprai un po’ di pasta, pollo e verdure.

Quando servii la cena, lei fissò il piatto con disprezzo.

“Tua madre non mi dava mai cibo economico,” disse.

Provai a spiegare che non avevo soldi, ma lei si alzò, prese il piatto e lo gettò nella spazzatura.

Non dissi una parola.

Mi sentii minuscola.

Lei sapeva che non avevo alternative, eppure pretendeva di più — sempre di più.

Un mese dopo, mentre sistemavo le vecchie cose di mia madre, trovai una cartellina con scritto Bollettini e Versamenti.

Dentro, c’erano ricevute di pagamenti mensili: affitto, utenze, spesa.

Ogni mese, da quando ci eravamo trasferite, mia madre aveva pagato tutto.

Anche il cibo.

Anche la luce.

Persino la casa che non era mai stata davvero sua.

Mia nonna le aveva chiesto soldi, pur sapendo che mia madre ne aveva pochissimi.

Mi crollò il mondo addosso.

Scese giù con la cartellina in mano.

Le mostrai tutto.

Lei non si scompose.

“Le ho dato un tetto sopra la testa,” disse semplicemente, stringendosi nelle spalle.

Quella fu la fine.

La mattina dopo preparai la valigia e me ne andai.

Trovai un piccolo monolocale.

Riuscii a pagare la caparra con gli ultimi risparmi.

Ora sto lottando — ma almeno respiro.

A volte penso a lei.

È l’unica famiglia che mi rimane.

E sì, mi dispiace.

Ma poi ricordo quanto mia madre ha sofferto, quanto ha pagato — in soldi, in amore, in dignità — per un posto che non è mai stato casa.

E la tristezza si trasforma in rabbia.

Non so cosa provare.

Non so se ho fatto bene o male.

Ma continuo a chiedermi:

Ho fatto la cosa giusta andandomene?

Forse sì.

Perché alcune case non sono fatte di muri, ma di ferite.

E a volte, per sopravvivere, l’unico modo è uscire da quella porta e non voltarsi più indietro.

Add comment