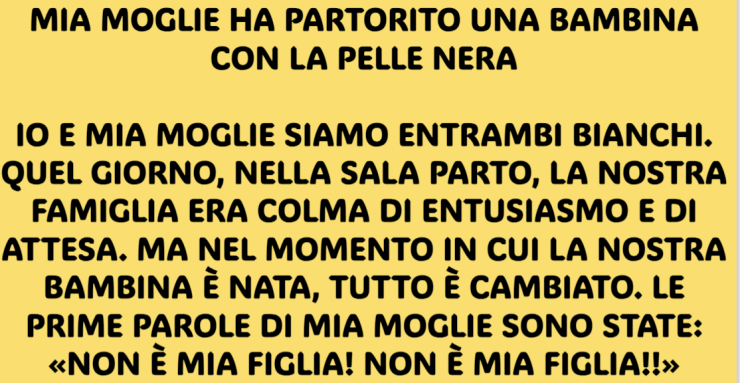

Io e mia moglie siamo entrambi bianchi. Quel giorno, nella sala parto, la nostra famiglia era colma di entusiasmo e di attesa. Ma nel momento in cui la nostra bambina è nata, tutto è cambiato. Le prime parole di mia moglie sono state:

«NON È MIA FIGLIA! NON È MIA FIGLIA!!»

L’infermiera, calma ma ferma, ha risposto: «Signora, è ancora collegata a lei.» Ma mia moglie, in preda al panico, ha gridato: «È impossibile! Non sono mai stata con un uomo di colore!»

Io sono rimasto immobile, con la mente che girava a vuoto. La nostra famiglia, imbarazzata, si è dileguata in silenzio.

Ero sul punto di andarmene, quando mia moglie ha sussurrato qualcosa che mi ha fermato:

«Ma… ha i tuoi occhi.»

Mi sono bloccato. La sua voce tremava, ma c’era qualcosa di autentico, di fragile, che mi ha costretto a guardare la bambina. L’infermiera la stava pulendo: la pelle era di un marrone intenso, le manine chiuse a pugno, il pianto che riempiva la stanza. Ma sì… gli occhi. Quegli occhi verde brillante, esattamente come i miei.

Il cuore mi batteva all’impazzata. Com’era possibile? Mia moglie piangeva, la faccia tra le mani. L’infermiera, intuendo la tensione, ha posato la bambina nella culla e ci ha lasciati soli.

«Che sta succedendo?» ho chiesto piano.

Lei ha alzato lo sguardo, il viso rigato dalle lacrime. «Non lo so», ha risposto con voce rotta. «Te lo giuro, non lo so. Non ha senso.»

Mi sono seduto accanto al suo letto, con la testa piena di domande. Avrei voluto arrabbiarmi, pretendere spiegazioni, ma l’espressione sul suo viso mi ha fermato. Era confusa e spaventata quanto me.

Nei giorni successivi, l’ospedale ha fatto tutti i controlli possibili per escludere errori o scambi. Il risultato era chiaro: la bambina era biologicamente nostra.

Ma come? Entrambi bianchi, senza tracce note di ascendenza africana nelle nostre famiglie. Anche i medici erano sconcertati.

Tornati a casa, la tensione tra noi cresceva. Amici e parenti sussurravano, e la gente per strada ci fissava. Mia moglie, un tempo solare e sicura di sé, era diventata schiva, chiusa in casa. Io cercavo di starle accanto, ma dentro di me restava quel dubbio che mi rodeva.

Una sera, dopo aver messo a dormire la bambina, l’ho trovata seduta al tavolo della cucina, davanti a un vecchio album di foto. Aveva gli occhi rossi di pianto.

«Devo dirti una cosa», ha sussurrato.

Mi sono seduto di fronte a lei, il cuore in gola. «Che cosa?»

Ha inspirato profondamente. «Quando ero all’università, ho donato degli ovuli. Avevo bisogno di soldi, e pensavo di fare anche una buona azione per qualcuno che non poteva avere figli. Non ho mai immaginato che potesse succedere qualcosa del genere.»

L’ho fissata, incredulo. «Vuoi dire che… nostra figlia…?»

Lei ha annuito, le lacrime che le scorrevano sul viso. «Credo di sì. Credo che il mio ovulo sia stato usato, per errore, con il seme di un donatore afroamericano. Non so come sia successo, ma è l’unica spiegazione possibile.»

Sono rimasto senza parole. Era tanto da assimilare, ma tutto improvvisamente trovava un senso. La bambina era nostra, sì, ma in un modo inaspettato.

Col passare dei giorni abbiamo iniziato ad accettare la nuova realtà. Abbiamo chiamato nostra figlia Mia, e piano piano abbiamo smesso di vederla come un mistero, per riconoscerla per ciò che era: una creatura bellissima e perfetta, che aveva solo bisogno del nostro amore.

Io e mia moglie ci siamo avvicinati di nuovo, scoprendo che la biologia non contava poi così tanto. Ciò che contava era il legame che stavamo costruendo.

Poi, un pomeriggio, è arrivata un’altra sorpresa.

Mentre sistemavo dei documenti, ho trovato una lettera indirizzata a mia moglie. Proveniva dalla clinica dove aveva donato gli ovuli.

Nel testo, il centro ammetteva che c’era stato un errore di laboratorio: i suoi ovuli erano stati utilizzati accidentalmente in un trattamento destinato a un’altra coppia. La lettera si chiudeva con delle scuse e un’offerta di risarcimento.

Ho mostrato la lettera a mia moglie, e siamo rimasti in silenzio a lungo. Era tanto da digerire, ma ci ha dato anche una sorta di chiusura.

In fondo, Mia era arrivata a noi in modo misterioso, ma forse doveva andare così.

Col tempo, Mia è diventata la luce delle nostre vite. La sua risata riempiva la casa, la sua curiosità non aveva limiti.

Le abbiamo insegnato a conoscere le sue radici, celebrando sia la parte africana che le nostre tradizioni familiari. Volevamo che sapesse di essere amata, indipendentemente dalle origini.

Un giorno, quando aveva circa cinque anni, è tornata da scuola con una domanda che mi ha spiazzato:

«Papà, perché io sono diversa da te e dalla mamma?»

Mi sono inginocchiato accanto a lei, prendendole le mani.

«Mia,» le ho detto, «tu sei speciale. Hai un po’ della mamma, un po’ di papà, e anche un po’ di qualcun altro che ti ha voluto tanto bene da aiutarti a venire al mondo. Ed è questo che ti rende unica e bellissima.»

Mia ha sorriso, i suoi occhi verdi che brillavano. «Mi piace essere unica», ha detto.

L’ho abbracciata forte, sentendo un’ondata di gratitudine.

Il nostro cammino non era stato facile, ma ci aveva portato fin lì, e non avrei cambiato nulla.

Guardando indietro, ho capito che la vita è piena di sorprese.

A volte non va come ci aspettiamo, ma può comunque diventare meravigliosa.

Mia ci ha insegnato che l’amore, non la genetica, è ciò che fa una famiglia.

E di questo le sarò sempre grato.

Add comment