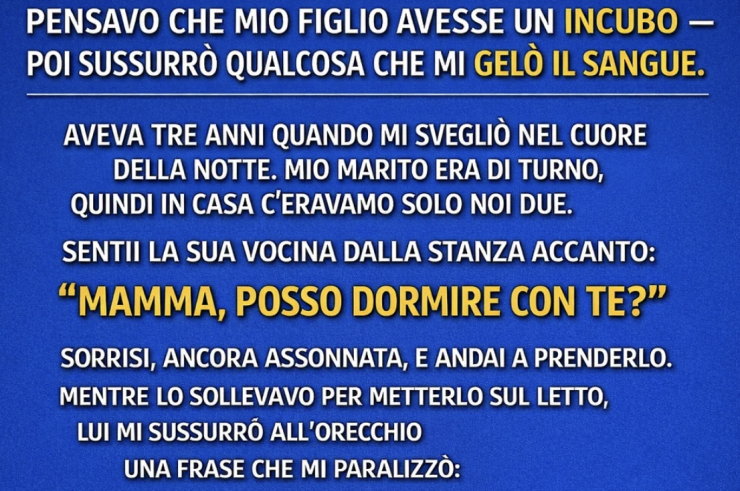

Aveva tre anni quando mi svegliò nel cuore della notte.

Mio marito era di turno, quindi in casa c’eravamo solo noi due.

Sentii la sua vocina dalla stanza accanto:

“Mamma, posso dormire con te?”

Sorrisi, ancora assonnata, e andai a prenderlo.

Mentre lo sollevavo per metterlo sul letto, lui mi sussurrò all’orecchio una frase che mi paralizzò:

“Mamma… chi è quell’uomo in salotto?”

Il sangue mi si ghiacciò nelle vene.

Cercai di non far trapelare nulla, lo sistemai sotto le coperte e gli dissi di restare fermo.

Poi uscii e feci un giro per la casa, cercando di convincermi che fosse solo un incubo.

Tutto era chiuso. Porte, finestre, nessun segno di effrazione.

Eppure… qualcosa non andava.

Poi, un rumore fuori.

Un fruscio tra le foglie.

Spegnii la luce della cucina e guardai fuori.

Due uomini.

Cappucci neri. Maschere.

Uno rovistava in una borsa, l’altro teneva in mano qualcosa di metallico: pinze e un piede di porco.

Mi mancò il respiro.

Presi il telefono e mi chiusi in bagno, tremando.

Chiamai il 911.

Sussurrai tutto all’operatrice: mio marito assente, il bambino, gli uomini fuori.

Lei mi disse di non muovermi, che una pattuglia era in arrivo.

Ogni secondo sembrava un’ora.

Poi, il rumore: un toc toc contro il vetro.

Il retro della casa.

Mi portai la mano alla bocca per non urlare.

Poi una voce, dall’esterno:

“Lascia perdere, qui ci sono le telecamere.”

Passi veloci.

Un motore in lontananza.

Rimasi ferma finché sentii bussare alla porta.

“Polizia!”

Quando entrarono, armati e cauti, le gambe mi cedettero.

Uno degli agenti prese mio figlio, ancora assonnato con l’orsacchiotto in braccio.

Io raccontai tutto, tra singhiozzi e tremori.

Dalla telecamera del campanello si vedevano chiaramente i due uomini entrare dal cancello laterale.

Uno degli agenti riconobbe subito un volto.

“Trevor Easton,” disse. “Ricercato per una serie di furti in abitazioni… ma non entra mai in case abitate.”

Mi guardò serio.

“Questo non ha senso. Non è il suo modo di fare.”

Rimasero un po’ con noi, poi mi consigliarono di andare altrove per la notte.

Presi mio figlio e andai da mia sorella.

Il giorno dopo mio marito tornò dal lavoro.

Cambiò tutte le serrature.

Luci di sicurezza, allarme nuovo, videocamere.

Ma la domanda rimaneva: perché proprio noi?

Passarono i giorni. Nessuna notizia.

Poi, una settimana dopo, il caso prese una svolta.

Mi trovavo in un centro donazioni, e sentii un uomo parlare nel retro.

Uno dei volontari lo chiamò per nome:

“Trevor, prendi quelle scatole!”

Mi voltai di scatto.

Era magro, testa rasata, un tatuaggio dietro l’orecchio.

Qualcosa in me scattò.

Scattai una foto e la mandai al detective.

Mi richiamò dopo due ore:

“Non è Trevor. È suo fratello minore. Ma è in libertà vigilata.”

Quella notte lo arrestarono.

Pensai che fosse finita.

Furto casuale, sbaglio di casa, fine della storia.

Mi sbagliavo.

Il detective venne a casa nostra con un fascicolo in mano.

“Signora, il suo nome è comparso in un’intercettazione.”

Rimasi di sasso.

“Perché?”

“Trevor pensava che suo marito custodisse qualcosa di valore.

Dati, prototipi, non so.

Un compagno di cella gli aveva detto che suo marito lavorava nell’informatica e guadagnava bene.

Da lì hanno messo la vostra casa nella lista.”

Mio marito scosse la testa.

“Io non porto mai nulla a casa. Solo manutenzione di sistemi interni.”

Il detective sospirò.

“Non importava. Cercavano solo soldi facili.”

Semplice, stupido, casuale.

Un pettegolezzo in carcere e finisci nel mirino di criminali.

Un mese dopo, arrivò una lettera.

Nessun mittente.

Dentro, un disegno di bambino: due omini e un cuore.

E un biglietto.

“Dica a suo figlio grazie per aver parlato.

Non sapevo che volessero entrare con gente in casa.

Volevo solo soldi, non fare del male.

Quella notte me ne sono andato e mi sono consegnato.

Suo figlio ha salvato voi… e forse anche me.”

La calligrafia era traballante, infantile.

La polizia confermò che era il fratello di Trevor.

Aveva confessato tutto.

Gli altri due erano stati arrestati due stati più in là.

Rimasi a lungo seduta, con quella lettera in mano.

Mio figlio, tre anni appena, aveva salvato la nostra vita.

Aveva visto. Aveva parlato.

E io avevo ascoltato.

Il detective la chiamò “una coincidenza andata nel verso giusto”.

Sei mesi dopo ci siamo trasferiti.

Non per paura, ma per voltare pagina.

Casa nuova, giardino, recinzione, telecamere — e pace.

Ogni sera, prima di dormire, gli dico:

“Sei stato coraggioso. Hai fatto una cosa buona.”

Lui sorride, anche se non capisce del tutto.

E io so che, a volte, la salvezza arriva nelle forme più piccole e innocenti.

Un sussurro nel buio.

Un bambino che parla nel sonno.

Se non lo avessi ascoltato… non so come sarebbe finita.

Morale?

Ascoltate sempre quella voce interiore.

E, soprattutto, ascoltate i bambini.

Vedono — e sentono — ciò che noi spesso ignoriamo.

Se questa storia ti ha dato i brividi o ti ha ricordato una volta in cui il tuo istinto aveva ragione, condividila.

Magari qualcuno, stanotte, ha bisogno di ricordarlo.

Add comment