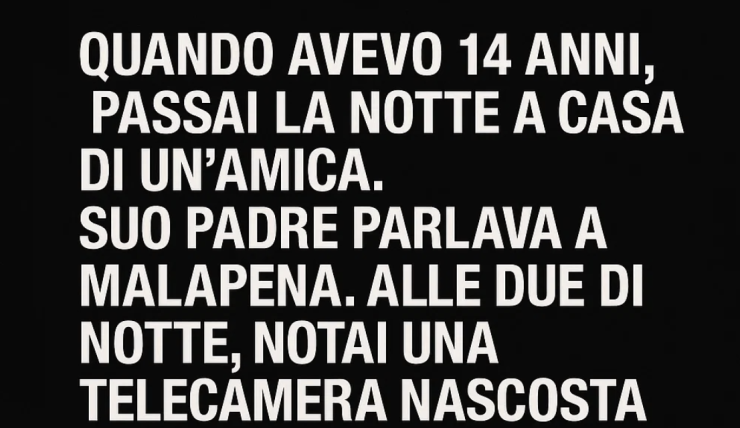

Passai la serata come al solito, cercando di non pensare troppo a nulla. Tuo padre parlava pochissimo, era sempre un po’ distante. Ma verso le 2 di notte, notai qualcosa che mi gelò il sangue: una telecamera nascosta nella stanza. Il panico mi colse — la coprii con una coperta il più velocemente possibile.

Pochi minuti dopo, lui irruppe nella stanza urlando:

«Idiota! Questa è una… telecamera di sicurezza per l’allarme antincendio! Avresti potuto bruciare tutta la casa!»

Era tremante, il volto rosso, e io avevo il cuore che batteva all’impazzata. La mia amica, Sorrel, rimase immobile sul letto, con le ginocchia abbracciate.

Quel momento mi fece capire che qualcosa non andava. Perché dovrebbe esserci una telecamera puntata direttamente verso un letto con la scusa di un allarme antincendio? Ma non osai ribattere. Passai il resto della notte con un occhio semichiuso, sobbalzando al minimo scricchiolio del pavimento.

La mattina dopo, la madre di Sorrel, Callista, si comportava come se tutto fosse perfettamente normale. Ci preparò la colazione — avena calda — cantando piano, ma notai che ogni tanto guardava il marito con occhi pieni di timore, come aspettando che lui lanciase un segnale.

Tornai a casa quel pomeriggio convinta che fosse solo un brutto sogno, che la mia mente avesse ingigantito qualcosa. Ma quella notte non riuscivo a dormire: la visione di quella lucina che lampeggiava sopra l’imponente comò di Sorrel non mi abbandonava. Raccontai tutto al mio cugino maggiore, Orin — un ragazzo di diciannove anni, deciso, sempre pronto a proteggermi.

Il giorno seguente, Orin si recò immediatamente a casa di Sorrel. Bussò alla porta e chiese a Gideon che spiegazione avesse per la telecamera.

Gideon rispose con un sorriso così innaturale che mi fece venire i brividi. Disse che la telecamera faceva parte del sistema di sicurezza, e che Orin stava esagerando. Ma Orin non si lasciò intimorire: “Ho visto troppi individui inquietanti per non capire che c’è qualcosa che non va”, mi disse dopo, a bassa voce.

Passò una settimana. Io cominciai a evitare Sorrel, inventando scuse per non andare da lei. Lei continuava a chiamarmi, a chiedere di uscire, a dire che le mancavo. Ma ogni volta che sentivo la voce di suo padre sullo sfondo, mi sentivo male. Poi, un pomeriggio, Sorrel venne da me inaspettatamente, in lacrime.

Disse che suo padre la accusava di “parlare con estranei”, che l’aveva confinata in casa per giorni. Affermò che lui la osservava in ogni momento, persino in bagno.

In quel momento capii che non era paranoia: Sorrel stava vivendo un incubo.

Raccontai tutto a mia madre. Era sconvolta, ma esitava: aveva paura che segnalare tutto facesse soltanto peggiorare la situazione per Sorrel, se non avessimo avuto prove concrete. Ma Orin non voleva arrendersi. Comprò un piccolo registratore e mi disse di infilarlo nello zaino di Sorrel la volta seguente che ci saremmo incontrate in biblioteca. E io lo feci, con il cuore in gola.

Qualche giorno dopo, Orin ascoltò ore di registrazioni ovattate. Finché non udì Gideon urlare contro Sorrel per aver “coperto la telecamera”, accusandola di trame con me. La insultava, minacciava di mandarla in una “scuola speciale” per “ragazze cattive” dove l’avrebbero fatta “raddrizzare”.

Portammo quelle registrazioni alla polizia. Aprirono un’indagine, ma procedettero con lentezza. Intanto, dalla strada, la casa di Sorrel continuava a sembrare perfetta: giardino curato, furgone lucido, cartoline di Natale spedite con dediche affettuose. Nessuno sospettava nulla.

Poi, una sera, Sorrel mi chiamò con voce tremante: suo padre stava facendo le valige, diceva che la polizia era in arrivo e dovevano andar via subito. Chiamai Orin, lui chiamò il 911 (o il numero equivalente locale). Nel giro di un’ora, le sirene illuminavano la strada di Sorrel. Gli agenti irruppero, ma Gideon e Sorrel erano spariti. La casa sembrava abbandonata in fretta: vestiti ovunque, piatti sul tavolo, i compiti di Sorrel incompiuti. Tutto lasciato in balia del caos.

Le settimane passarono senza una traccia. La polizia emise un allarme per persona scomparsa. Io controllavo le notizie ogni giorno. Poi, una mattina, un vicino avvistò l’auto di Gideon parcheggiata davanti a un motel vecchio, isolato, a un’ora di distanza. Gli agenti trovarono Sorrel chiusa in una stanza, affamata ma sana. Gideon stava tentando di scappare da una finestra sul retro: venne arrestato.

La maggior parte pensava che quella fosse la fine, ma non lo era. Sorrel fu affidata all’unica zia che aveva, e cominciai a farle visita spesso. All’inizio era nervosa, quasi muta. Ma giorno dopo giorno, iniziò a riemergere. Fino alla confessione che mi fece gelare il sangue: ricordava che suo padre spesso guardava da solo videocassette VHS durante le notti tarde. Videocassette su cui era scritto il mio nome.

Fu allora che compresi: la telecamera non era solo “accesa” quando andavo da Sorrel — stava registrando anche me. Dissi tutto alla polizia. Confermarono: Gideon aveva un archivio di cassette etichettate con date e nomi di amiche di Sorrel. Per anni ci aveva filmate di nascosto.

Il processo fu lungo e brutale. L’avvocato di Gideon cercò di dipingerlo come un padre iperprotettivo, ma le registrazioni decisero il giudizio. Fu condannato a 25 anni. Il quartiere rimase sconvolto. C’era chi diceva “Ma era un uomo gentile…” e “Non avrei mai immaginato…”.

Durante il processo scoprii anche un’altra terribile verità: Callista, la madre di Sorrel, sapeva delle telecamere da anni. Lei disse che aveva paura di andarsene. Ma un diario rinvenuto nella camera matrimoniale suggerì che aiutò ad installare parte dell’attrezzatura. Si dichiarò colpevole per messa in pericolo di minore e scontò la sua pena.

Mi sentii tradita da un’adulta che avevo stimato. Ma, nel tempo, Sorrel ed io ci entrammo in una sorta di simbiosi terapeutica. Camminavamo insieme, sfogandoci, sdraiate sull’erba a osservare le nuvole, ritrovando pian piano un senso di sicurezza.

Un pomeriggio Sorrel mi confessò che da bambina aveva sempre invidiato la mia vita. Pensava che la mia famiglia fosse perfetta rispetto alla sua. Le rivelai che il mio papà se ne era andato quando avevo cinque anni, e che la nostra vita era sempre stata difficile. Lei rimase colpita, poi sollevata: nessuno è immune dalle proprie battaglie.

Quando iniziò il liceo, Sorrel rimase definitivamente con la zia. Entrò nel club di dibattito, prese solo A, aiutò i ragazzi più piccoli. Non l’avevo mai vista così viva. Parlavamo del college, sognavamo di lasciare quella città che ci aveva viste sopravvivere al peggio.

Ma c’era un’ultima svolta che nessuna di noi si aspettava.

Un anno dopo, Orin ricevette una lettera da Gideon, inviata dalla prigione. In essa cercava di incolparmi per aver “rovinato la sua famiglia”, sostenendo che la vita di Sorrel sarebbe stata migliore se io fossi rimasta in silenzio. Orin bruciò la lettera senza mostrarmela, ma mi raccontò cosa c’era scritto. Ero furiosa, ma poi capii: quelle parole dimostravano che Gideon non era cambiato. Cercava ancora di controllarci, anche da dietro le sbarre.

Decidemmo di non lasciarlo vincere. Sorrel e io ci concentrammo su scuola e futuro. Ci tenevamo vicende, ci ricordavamo quanto avevamo già superato.

Un paio d’anni dopo, la zia di Sorrel si trasferì più vicino a me per poter andare insieme a scuola. Quei viaggi in macchina divennero le nostre sedute terapeutiche: musica a tutto volume, segreti, silenzi condivisi.

Il giorno della nostra laurea al liceo, la zia scattò foto di noi con toga e cappello, abbracciate così forte che sembravamo non volerci mai staccare. Ci promettemmo di inseguire i nostri sogni, qualunque cosa sarebbe venuta.

Siamo state accettate in università nella stessa città. Entrambe ci trasferimmo insieme nel dorm, decorammo la nostra stanza con foto dell’infanzia, ricordi di dove eravamo state e di quanto eravamo sopravvissute.

Ogni tanto Sorrel si svegliava in piena notte da incubi di suo padre che irrompeva nella stanza. Le prendevo la mano finché non si addormentava di nuovo. A volte ero io ad aver bisogno di conforto. Ma eravamo sempre lì l’una per l’altra.

Con terapia e tempo quegli incubi diventarono meno frequenti. Imparammo a respirare nella paura, a ricordarci che eravamo al sicuro.

Entrambe studiammo psicologia, con il desiderio di capire come qualcuno potesse fare ciò che Gideon fece — e come aiutare chi è stato ferito.

Durante il secondo anno, fummo invitate a parlare in una conferenza sulla sicurezza giovanile. Salire su quel palco insieme, raccontare la nostra storia, fu spaventoso ma potente. Dopo, genitori e adolescenti ci ringraziarono: dissero che avrebbero controllato le loro case, parlato apertamente di sicurezza.

Quella sera, Sorrel ed io restammo sul balcone del dorm, gambe penzolanti, guardando le luci della città. Capimmo che avevamo trasformato la peggiore cosa che ci fosse capitata in qualcosa che poteva aiutare altri.

Io imparai che il coraggio non è sempre difendersi sul momento. A volte è parlare dopo. A volte è tendere la mano a chi pensa di essere sola. E a volte è perdonare te stessa per non aver saputo cosa fare da bambina.

Se c’è una cosa che vorrei che chi legge prendesse da questa storia, è questa: fidati del tuo istinto. Se qualcosa non ti convince, non ignorarlo. Parlane con qualcuno. Continua a parlarne finché qualcuno ti ascolta. E non lasciare che la paura ti tenga in silenzio.

La vita può essere ingiusta e paurosa, ma può anche sorprenderti con gentilezza nei momenti più inaspettati. Sorrel e io non abbiamo solo sopravvissuto — abbiamo costruito vite di cui siamo orgogliose. E lo abbiamo fatto insieme.

Se la nostra storia ti ha toccato, condividila, fallo sapere a chi potrebbe aver bisogno: non sai mai chi ha bisogno di sentire che c’è speranza, anche dopo le notti più buie.

Add comment