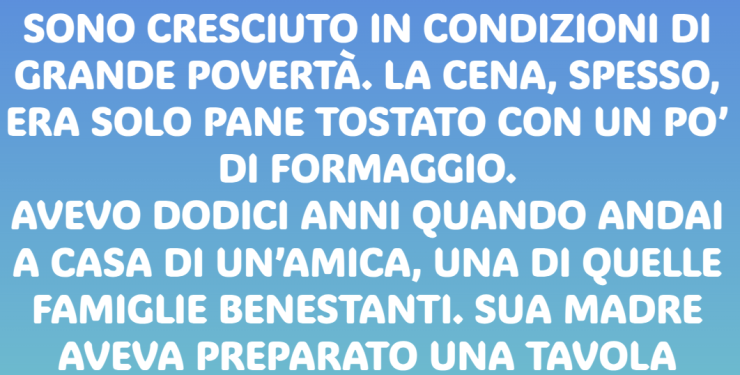

Sono cresciuto in una famiglia molto povera. A cena, spesso, c’era solo pane tostato con un po’ di formaggio.

Avevo dodici anni quando andai a casa di un’amica, all’epoca. La sua era una famiglia agiata. La madre aveva preparato una tavola elegante, con piatti caldi.

Mentre tagliavo la carne, lei ebbe una reazione sconvolta. Mi guardò e gridò:

«Stai usando il coltello così? Ma da che tipo di casa vieni?»

Rimasi paralizzato. La stanza si fece silenziosa in quel modo tagliente, pungente, in cui anche i muri sembrano ascoltare. La mano mi tremava leggermente. Non avevo idea di cosa avessi fatto di sbagliato. Stavo solo mangiando, o almeno così credevo.

Ricordo che sua figlia—Shayla—sogghignò un po’, come se tutto questo fosse uno spettacolo divertente per lei. Sua madre mi tolse il piatto e le posate di mano e disse:

«Lascia che ti mostri come mangiano le persone normali.»

Annuii, con le guance in fiamme. Ma dentro di me accadde qualcosa. Non fu solo imbarazzo—fu una vergogna cruda, che non sapevo nemmeno di portare dentro. Non mi ero mai sentito “inferiore”. Non davvero. Fino a quel confronto con la “normalità”.

Non tornai mai più a casa di Shayla.

Quando rientrai, raccontai tutto a mia madre. Rimase in silenzio per un po’, seduta al lavello a pelare patate. Poi disse:

«Non ti preoccupare. Un giorno siederai alla tua tavola. E saprai come trattare le persone.»

All’epoca non capii. Ma ora, anni dopo, so che quel momento mi ha cambiato dentro.

Allora vivevamo in un bilocale sopra una lavanderia, a Glendale. Mia madre faceva le pulizie e lavorava come cameriera nei weekend. Mio fratello maggiore, Ishan, aiutava con un lavoro part-time in una stazione di servizio. Io ero quel bambino che doveva sempre rifiutare le gite scolastiche. Niente feste di compleanno. Nessun paio di scarpe nuovo—solo quelle riparate con la colla.

Ma avevo i libri. Vecchi, presi alle vendite della biblioteca. E quelli erano il mio rifugio.

A quindici anni trovai il mio primo lavoro, in una piccola pasticceria persiana: spazzavo il pavimento e confezionavo dolci. Non era niente di speciale, ma mi piaceva quel ritmo silenzioso. La proprietaria, Zia Parvaneh, a fine turno mi regalava un baklava. Una volta mi disse:

«Le mani gentili fanno i dolci migliori», strizzandomi l’occhio. Non le importava affatto come impugnassi la forchetta.

Il liceo fu duro come spesso accade: i ragazzi fiutano la povertà come segugi. Non avevo mai gli abiti giusti, e qualcuno lo faceva sempre notare. Ma tenevo la testa bassa e studiavo. Non sapevo esattamente cosa stessi cercando—sapevo solo che volevo uscire da lì.

A diciassette anni mi diplomai in anticipo. Ottenni una borsa di studio completa per l’università statale. Partii con 43 dollari, due valigie e la cuociriso di mia madre.

L’università era un altro mondo. Tutti sembravano provenire da famiglie con più—più soldi, più conoscenze, più eleganza. Dovetti imparare tutto da zero: come fare networking, come scrivere un curriculum, come comportarmi ai pranzi di lavoro senza sentirmi fuori posto.

Quel momento con il coltello mi perseguitava, stranamente. Così seguii un corso gratuito di galateo offerto dall’università, solo per liberarmi di quel pensiero. Non perché credessi che le posate fossero simboli di status, ma perché non volevo mai più sentirmi così impotente.

Ogni estate facevo uno stage. Dicevo sì a tutto. Niente feste, niente alcool. Lavoravo. Avevo un fuoco dentro che non mi lasciava stare. Volevo costruire una vita di cui mia madre potesse essere fiera.

A 25 anni ero al secondo anno di lavoro in una media azienda di logistica. Nulla di appariscente, ma stabile.

Avevo risparmiato abbastanza per trasferire mia madre in una casa migliore. Due camere da letto. Finestre vere. Un forno come si deve. Ricordo ancora la sua espressione quando lo vide. Pianse, poi si rimproverò per aver pianto.

«Troppe emozioni sono roba da ricchi», scherzò. Ma vidi come passava la mano sul piano cucina come se fosse d’oro.

A 28 anni venni promosso. E di nuovo a 29. Nel frattempo, iniziai a costruire qualcosa per conto mio: un piccolo servizio di catering ispirato ai dolci che confezionavo da adolescente.

Lo chiamai “Kind Hands”.

All’inizio, solo ordini nei weekend: baklava, maamoul, biscotti al pistacchio. Fatti con amore e con la cuociriso—certe abitudini non si perdono.

Cominciò a prendere piede. Il passaparola si diffuse. Alla gente piaceva quel tocco casalingo. Scrivevo biglietti di ringraziamento a mano. In ogni ordine, un biscotto in più.

Poi arrivò una sorpresa.

Una domenica ricevetti un grosso ordine: 12 vassoi di dolci per un gala di beneficenza a Beverly Hills. Il nome sulla richiesta? Shayla Ashcroft.

All’inizio non collegai. Ma quando consegnai i dolci e la vidi sulla porta, con i tacchi Louboutin e una camicetta di seta, mi mancò il respiro.

Non mi riconobbe. Per niente.

«Ah, grazie», disse senza guardarmi. «Lascia pure tutto lì. Ti facciamo un Venmo, o qualcosa del genere.»

Nessun contatto visivo. Nessun nome. Solo una transazione.

Tornando alla macchina, ero stordito. Non arrabbiato—solo colpito da quanto mi fossi sentito piccolo, di nuovo. Come a dodici anni, con il coltello in mano.

Mi sedetti lì. Poi scoppiai a ridere. Una risata vera.

Perché ero lì a consegnare dolci artigianali per il suo evento. Non come ospite. Ma neppure come servitore.

Ero un imprenditore.

Nei mesi successivi, gli ordini aumentarono. Il passaparola tra i ricchi è una forma di magia a sé. Feci catering per matrimoni, baby shower, set cinematografici. Assunsi due ragazze del mio vecchio quartiere, part-time. Le pagavo più del minimo sindacale. Insegnavo loro ciò che zia Parvaneh aveva insegnato a me.

Ma il vero colpo di scena? Un giorno mi chiamò una scuola privata di Brentwood. Volevano organizzare una serata gastronomica culturale e mi chiesero di raccontare la mia storia—come avevo avviato l’attività.

Dissi sì. Non ci pensai troppo.

La sera dell’evento entrai nella palestra della scuola: luci brillanti, targhette con i nomi, stuzzichini raffinati. E lì, di nuovo, c’era lei.

Shayla.

Ora madre. Pare che sua figlia frequentasse quella scuola.

Mi fissava come se cercasse di ricordare dove mi avesse già visto. Non le diedi alcun indizio.

Quando presi la parola, fui semplice.

«Sono cresciuto con pane tostato e formaggio», dissi, tenendo un piattino con biscotti al pistacchio. «E un giorno, qualcuno mi ha deriso per come usavo un coltello. Quel momento è rimasto con me—non perché abbia fatto male, ma perché mi ha insegnato cosa non volevo diventare.»

La sala era silenziosa. Shayla sembrava aver ingoiato un limone.

«Ho costruito questa attività perché volevo creare tavole in cui tutti si sentano accolti. Dove nessuno venga corretto per ciò che è.»

Applausi. Qualcuno si commosse.

Dopo, Shayla si avvicinò con un bicchiere di sidro frizzante.

«Hai un’aria… familiare», disse lentamente.

Sorrisi. «Ci siamo incontrati una volta. Probabilmente non ti ricordi.»

Aggrottò la fronte. «Era a un evento?»

«No», dissi, porgendole un biscotto. «Mi hai solo insegnato qualcosa di importante.»

Non aggiunsi altro. Non serviva.

Si allontanò confusa, e fu perfetto così.

Oggi “Kind Hands” va bene. Abbiamo appena firmato un accordo con un supermercato locale per distribuire i nostri dolci. Mia madre ora mi aiuta in cucina. Indossa un grembiule con scritto “La mamma del CEO”. E ride ogni volta che qualcuno le chiede se sia uno scherzo.

Non lo è.

Il mese scorso l’ho portata in un ristorante elegante per il suo compleanno. Tovaglie bianche. Posate disposte su entrambi i lati del piatto.

Sembrava nervosa.

«Quale forchetta devo usare?» sussurrò.

Sorrisi. «Quella che vuoi. Sei l’ospite d’onore.»

Abbiamo riso e mangiato lentamente. Nessuno ci ha corretto.

E mentre arrivava il conto, ho pensato a quella prima cena da Shayla. Al dolore. Alla vergogna. Alla lezione.

A volte, le persone cercano di umiliarti perché vedono in te qualcosa che non comprendono. Qualcosa che, forse, vorrebbero avere.

La gentilezza non è debolezza. È potere con educazione.

Ho costruito la mia tavola da zero. E c’è posto per chiunque vi si sieda con fame e umiltà.

Se stai leggendo questo e ti sei mai sentito “inferiore”, ricorda: la tua tavola arriverà.

E sarai tu a decidere chi potrà sedersi.

Add comment