Rimasi paralizzato. La stanza divenne silenziosa in quel modo tagliente, quasi doloroso, in cui sembra che persino i muri ascoltino. Il coltello tremava un po’ nella mia mano. Non avevo idea di quale fosse l’errore. Pensavo solo di mangiare.

Ricordo la figlia—Shayla—che sogghignava appena, come se fosse uno spettacolo divertente per lei. Sua madre afferrò il mio piatto, mi tolse le posate e disse:

«Lascia che ti mostri come mangiano le persone normali.»

Annuii, con le guance in fiamme. Ma dentro di me qualcosa si spezzò. Non era solo imbarazzo, era vergogna pura. Una vergogna che non sapevo nemmeno di portare dentro, fino a quel momento. Non avevo mai davvero capito che eravamo “meno”, non fino a quando fui paragonato ai “normali”.

Dopo quell’episodio non tornai più a casa di Shayla.

Quando raccontai tutto a mia madre, lei rimase in silenzio per un po’, seduta al lavandino a sbucciare patate. Poi disse soltanto:

«Non ti preoccupare. Un giorno, avrai una tua tavola. E saprai come trattare le persone.»

Allora non capii davvero. Ma oggi, a distanza di anni, quella frase mi è rimasta cucita dentro.

All’epoca vivevamo in un monolocale sopra una lavanderia a Glendale. Mia madre puliva case e lavorava come cameriera nei weekend. Mio fratello maggiore, Ishan, faceva turni part-time alla pompa di benzina per contribuire alle spese. Io ero il ragazzo che diceva sempre di no alle gite scolastiche, niente feste di compleanno, niente scarpe nuove—solo quelle rattoppate con la colla.

Ma avevo i libri. Vecchi, comprati ai mercatini della biblioteca. E quelli erano la mia fuga.

A 15 anni trovai il mio primo lavoro in una piccola pasticceria persiana, a spazzare pavimenti e confezionare dolci. Non era un granché, ma mi piaceva quel ritmo tranquillo. La proprietaria, zia Parvaneh, mi regalava a fine turno un pezzo di baklava. Una volta mi disse: «Le mani gentili fanno i dolci migliori» e strizzò l’occhio. Non le importava mai di come impugnassi una forchetta.

Il liceo fu duro, come per tanti. I ragazzi percepivano la povertà come cani da caccia che fiutano il sangue. Non avevo i vestiti giusti e qualcuno trovava sempre il modo per farmelo pesare. Ma tenni la testa bassa e studiai. Non sapevo bene cosa stessi cercando—sapevo solo che volevo uscire da lì.

A 17 anni mi diplomai in anticipo con una borsa di studio completa per l’università statale. Partii con 43 dollari, due valigie e la pentola per il riso di mia madre.

Il college era un altro mondo. Tutti sembravano venire da famiglie con più soldi, più contatti, più raffinatezza. Io dovetti imparare tutto da zero: come scrivere un curriculum, come comportarmi a una cena di lavoro senza sembrare fuori posto.

Quel momento con il coltello continuava a perseguitarmi. Così seguii perfino un corso gratuito di galateo all’università. Non perché credessi che cucchiai e forchette definissero il valore di una persona, ma perché non volevo mai più sentirmi senza difese.

Ogni estate facevo tirocini. Dicevo sempre di sì. Niente feste, niente eccessi. Solo lavoro. Avevo dentro un fuoco che non mi lasciava stare.

A 25 anni lavoravo già da due anni in una ditta di logistica. Non era nulla di eclatante, ma era stabile. Avevo messo da parte abbastanza da trasferire mia madre in una casa migliore: due camere da letto, finestre vere, un forno vero. Non dimenticherò mai il suo sguardo quando entrò. Pianse e subito si rimproverò: «Troppa emozione è roba da ricchi.» Ma vidi la sua mano passare sul piano di cucina come se fosse d’oro.

A 28 anni arrivò una promozione. Poi un’altra a 29. E mentre correvo così, iniziai anche un piccolo progetto a lato: una linea di dolci fatti in casa, ispirata a quelli preparati da ragazzo. La chiamai “Kind Hands” (Mani Gentili).

All’inizio erano solo ordini nel weekend. Baklava, maamoul, biscotti al pistacchio. Fatti con amore, e a volte perfino con la vecchia pentola del riso—certa abitudini non muoiono mai. Il passaparola iniziò a funzionare. La gente apprezzava il tocco casalingo. In ogni pacco mettevo un biglietto scritto a mano e un biscotto in più.

Un giorno arrivò un ordine particolare: 12 vassoi per una serata di beneficenza a Beverly Hills. Firmato: Shayla Ashcroft.

Non collegai subito. Ma quando consegnai i dolci e la vidi davanti a me, tacchi a spillo e camicetta di seta, mi sentii un pugno allo stomaco.

Lei non mi riconobbe.

«Grazie», disse distrattamente. «Lasci lì sulla tavola. Vi paghiamo con Venmo, o quello che sia.»

Nessun contatto visivo, nessun nome. Solo una transazione.

Mi allontanai in silenzio, scosso. Non arrabbiato. Solo colpito da quanto piccolo mi sentissi di nuovo, come quel ragazzo di 12 anni con il coltello in mano. Poi, però, scoppiai a ridere. Perché questa volta non ero un “ospite scomodo”, né un servitore. Ero un imprenditore.

Il tempo passò. Gli ordini crebbero, arrivò il passaparola giusto. Eventi, matrimoni, set cinematografici. Assunsi due ragazze del mio vecchio quartiere, le pagavo il giusto e insegnavo loro quello che un tempo mi aveva insegnato zia Parvaneh.

La svolta arrivò quando un liceo privato di Brentwood mi invitò a parlare alla loro notte culturale dedicata al cibo. «Racconta come hai iniziato», mi dissero.

Accettai.

La sera dell’evento, entrando in palestra tra luci e buffet, la vidi di nuovo. Shayla. Ora madre di una studentessa lì.

Salendo sul palco, parlai chiaro:

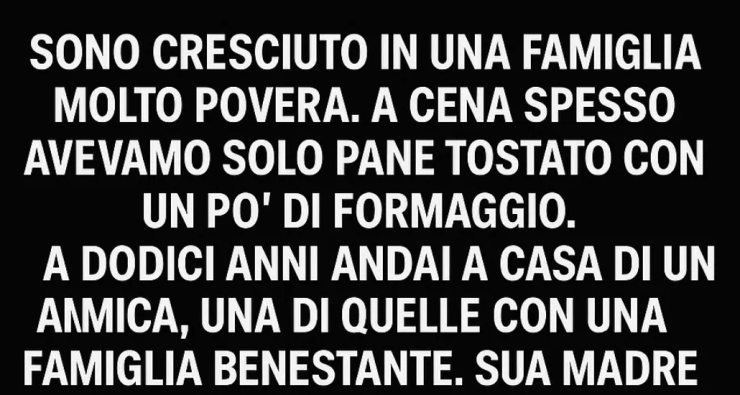

«Sono cresciuto mangiando pane tostato e formaggio. Un giorno qualcuno mi ha deriso per come usavo un coltello. Quel momento mi segnò, ma non per il dolore. Perché mi insegnò ciò che non volevo diventare.»

La sala rimase in silenzio. Shayla aveva lo sguardo teso, quasi amaro.

«Ho creato quest’attività per costruire tavole dove ognuno si senta il benvenuto. Dove nessuno viene corretto per essere se stesso.»

Gli applausi riempirono la stanza. Shayla si avvicinò dopo, confusa, senza riconoscermi davvero. Io sorrisi e le porsi un dolce: «Ci siamo già incontrati. Una volta. Mi hai insegnato qualcosa di importante.»

Non dissi altro. Non serviva.

Oggi “Mani Gentili” cresce. Abbiamo appena firmato con un supermercato locale che venderà i nostri dolci. Mia madre aiuta a impastare. Indossa un grembiule con scritto “Mamma del CEO” e ride quando la gente chiede se sia uno scherzo. Non lo è.

Per il suo compleanno l’ho portata in un ristorante elegante. Tovaglie bianche, posate disposte ai lati del piatto. Lei sussurrò, un po’ nervosa:

«Con quale forchetta devo iniziare?»

Io ho sorriso: «Con quella che vuoi. Sei l’ospite d’onore.»

Abbiamo riso e mangiato con calma. Nessuno ci ha mai corretti.

E ho pensato a quella prima cena a casa Ashcroft. Alla vergogna. Alla ferita. Alla lezione.

La gentilezza non è debolezza. È forza che sa educare.

Ho costruito la mia tavola da zero. E c’è posto per chiunque arrivi con fame e umiltà.

A chi legge questo e si è sentito “meno” almeno una volta: ricorda, la tua tavola arriverà.

E sarai tu a decidere chi merita di sedersi.

Add comment