Ho scoperto di essere incinta del mio secondo figlio appena tre settimane dopo la morte di mio marito.

Il lutto non si era nemmeno stabilizzato — era ancora vivido, crudo, irreale. Passavo i giorni come un fantasma, cercando di essere forte per mio figlio di tre anni, Noah, che continuava a chiedere quando sarebbe tornato a casa papà. Non sapevo cosa rispondergli. A malapena sapevo respirare.

Quando il test risultò positivo, rimasi seduta sul pavimento del bagno per molto tempo, con la schiena appoggiata alla vasca, una mano sulla bocca e l’altra sulla pancia.

Non avevo paura del bambino. Avevo paura del mondo.

Il giorno dopo lo dissi a mia suocera. Pensavo — ingenuamente — che nonostante tutto, le sarebbe importato. Che questo bambino, figlio di suo figlio, sarebbe forse addolcito il suo dolore.

Non si sedette nemmeno.

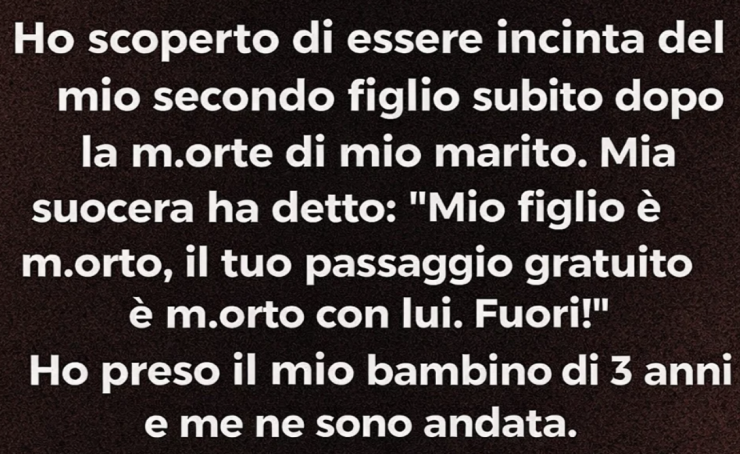

“Mio figlio è morto,” disse con voce gelida.

“La tua corsa gratuita è morta con lui. Prendi tuo figlio e la tua pancia e sparisci.”

Quelle furono le sue esatte parole.

Quella notte misi in due valigie ciò che potevo.

Noah stringeva il suo dinosauro di peluche e mi chiese se stessimo andando in viaggio. Gli dissi di sì, perché era più facile che spiegare che non avevamo un posto dove andare.

Il rifugio per senzatetto puzzava di disinfettante e di caffè vecchio. I letti erano stretti. Le luci non si spegnevano mai completamente. Per molte notti restai sveglia ascoltando singhiozzi sommessi, bambini che piangevano, il ronzio di dolore e sopravvivenza tutt’intorno. Mi sentivo invisibile. Piccola. Persino vergognosa, anche se non avevo fatto nulla di male.

Una sera, mentre aiutavo Noah con le scarpe vicino all’area comune, una donna che a malapena avevo notato passò accanto a me. Era calma, silenziosa, vestita con cura nonostante l’ambiente.

Mentre passava, mi infilò qualcosa nella mano, pesante, e chiuse le mie dita attorno ad essa.

“Non guardare adesso,” sussurrò.

“Dopo.”

Prima che potessi dire una parola, se n’era andata.

Quella notte, sotto la coperta sottile, aprii la mia mano.

Era un grande anello d’oro con gemme, portato come pendente su una spessa catena d’oro. Anche nella luce fioca brillava. Il cuore iniziò a battermi forte. Pensai che doveva esserci un errore. Una cosa del genere non aveva senso in un rifugio.

Ma non la rividi mai più.

Una settimana dopo, disperata e ancora tremante, portai l’anello da un gioielliere. Gli chiesi di dirmi se fosse vero.

Lo osservò a lungo, poi pronunciò un numero che mi fece vacillare le ginocchia.

Quel gioiello cambiò tutto.

Lo vendetti. Con i soldi affittai un piccolo appartamento.

Comprai generi alimentari senza contare ogni singolo centesimo.

Pagai la scuola materna.

Superai la gravidanza.

Partorii mia figlia, Lily, in un letto d’ospedale pulito, tenendo il disegno che Noah aveva fatto nella mia mano.

Rifeci la mia vita, lentamente. Dolorosamente. Punto dopo punto.

Imparai a ricamare la notte, dopo che i bambini dormivano. Iniziò come terapia — tenere le mani occupate per non affogare nei pensieri. Col tempo, aprii un piccolo negozio online dove vendevo borse e giacche ricamate a mano.

Non era glamour, ma era mia.

Gli anni passarono.

Un pomeriggio ricevetti un messaggio su Instagram. Una donna voleva ordinare una borsa ricamata e una giacca abbinata. I messaggi erano cortesi, ordinari. Quando l’ordine fu pronto, chiese se poteva passare a ritirarlo di persona.

Quando arrivò, mi si fermò il respiro.

La riconobbi subito.

Mi guardò, davvero mi guardò, e sorrise piano.

“So chi sei,” disse.

“Sono felice che ce l’hai fatta — grazie al mio dono.”

Ci sedemmo. Piansi prima ancora che finisse il tè.

Mi raccontò la verità.

Non era affatto povera. Era finita nel rifugio perché suo marito l’aveva cacciata fuori di casa dopo che un test di screening durante la gravidanza aveva suggerito che il loro bambino potesse nascere con la sindrome di Down.

Lui non voleva il bambino. Non voleva la responsabilità. L’aveva mandata via in una notte.

Aveva passato diverse notti in quel rifugio mentre sistemava le questioni legali e programmava i suoi prossimi passi.

“Quella notte ti ho vista,” disse piano.

“Incinta. Da sola. Con un bimbo che aveva bisogno di te. E ho capito — avevi più bisogno di quell’anello di quanto ne avessi io.”

La diagnosi si era rivelata sbagliata.

Poi era nata una bimba sana di nome Maddy.

“Credo che la gentilezza torni,” disse, toccando la sua collana — ora vuota.

“Come un boomerang.”

Io ci credo anche.

Perché la compassione di una sconosciuta ha salvato i miei figli.

E anni dopo ci ha ricordato che anche nei luoghi più bui, la gentilezza trova sempre la strada per tornare a casa.

Add comment