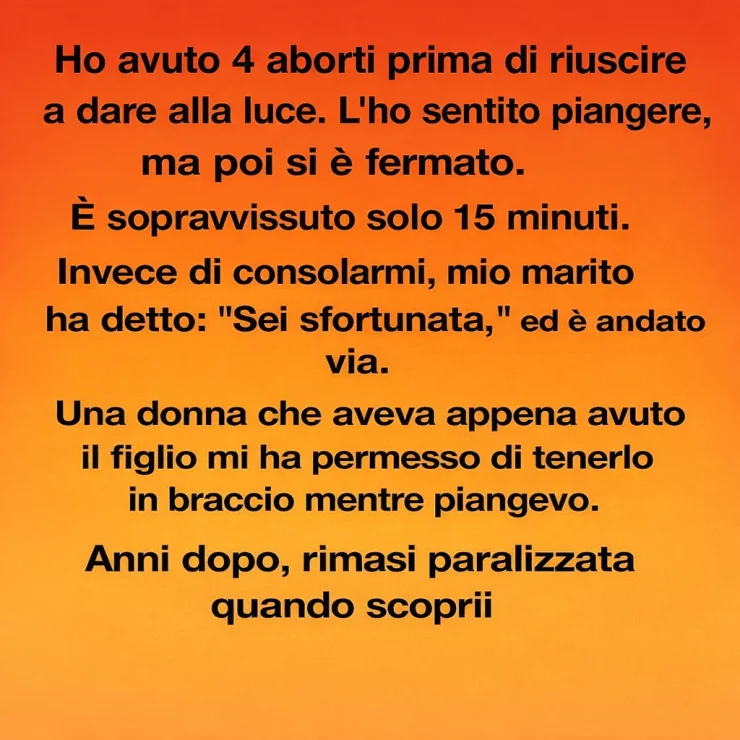

Ho avuto quattro aborti spontanei prima di riuscire finalmente a partorire. Per anni la mia vita è sembrata un ciclo infinito di speranza e dolore devastante, scandito da ecografie e appuntamenti medici che finivano sempre nel silenzio. Quando finalmente arrivai a termine con un bambino, pensai che la mia sorte fosse cambiata. Lo sentii piangere solo per un istante — un suono minuscolo e fragile — poi tutto si fermò. Sopravvisse solo quindici minuti.

Il mondo diventò grigio in quella stanza d’ospedale a Manchester. Mi sentivo svuotata, fissavo il soffitto mentre le infermiere si muovevano in fretta, parlando a bassa voce. Invece di consolarmi, mio marito Simon restava vicino alla finestra, con le braccia conserte. Non si avvicinò, non mi guardò nemmeno. Sospirò e disse soltanto:

«Porti sfortuna», poi uscì dalla stanza, lasciandomi sola tra le macerie della mia vita.

Fui trasferita in una stanza di degenza perché il reparto maternità era pieno. Non riuscivo a smettere di tremare; le braccia mi pesavano fisicamente per l’assenza del bambino che avrei dovuto stringere. Una donna nel letto accanto al mio, separata solo da una sottile tenda blu, mi sentì singhiozzare. Si chiamava Elena e aveva partorito suo figlio poche ore prima. Scostò la tenda, vide il vuoto sul mio volto e non disse frasi di circostanza.

Si avvicinò, si sedette sul bordo del mio letto e mise il suo neonato addormentato tra le mie braccia.

«È forte», sussurrò. «Tienilo un po’. Lascia che ti ricordi che la vita è ancora qui».

Lo strinsi e piansi finché gli occhi mi bruciarono, sentendo il suo calore attraversarmi la pelle. Per quei pochi minuti, il peso del mondo sembrò leggermente più sopportabile, anche se sapevo che avrei dovuto restituirlo.

Simon non tornò mai. Due settimane dopo chiese il divorzio, dicendo che non riusciva a sopportare la “negatività” dei nostri tentativi falliti di avere una famiglia. Non lottai: non ne avevo la forza. Mi trasferii in un piccolo appartamento, trovai lavoro in una biblioteca locale e cercai di ricostruire una vita con i pezzi rimasti. Non dimenticai mai Elena, né la gentilezza che mi aveva mostrato nel momento più buio della mia esistenza.

Passarono quattordici anni. Non mi risposai e non provai più ad avere figli. Vivevo circondata dai libri, trovando una pace silenziosa nelle storie degli altri. Un pomeriggio, un ragazzino entrò in biblioteca: aveva capelli scuri e ricci e occhi identici a quelli che vedevo ogni mattina allo specchio. Cercava un libro di storia locale e la sua voce aveva un’intonazione dolce e familiare.

Si chiamava Isaac e iniziò a venire ogni martedì dopo la scuola. Diventammo amici con quella naturalezza che nasce tra chi ama i luoghi tranquilli. Mi parlava di sua madre, Elena, che gestiva una piccola panetteria in città. Quando sentii quel nome, il cuore mi fece un balzo. Gli dissi che forse la conoscevo, e lui insistette perché passassi dal negozio per un caffè.

Quando entrai nella panetteria, Elena mi riconobbe subito. Era invecchiata; il volto segnato da rughe nate dal lavoro duro e dalle preoccupazioni. Ci sedemmo in un angolo sul retro. Guardò Isaac, poi me, con un’espressione difficile da interpretare. Non era solo nostalgia: era qualcosa di più profondo, come un segreto portato dentro per troppo tempo.

«Ti somiglia, vero?» chiese piano, con la voce che tremava.

Risi, parlando di una semplice coincidenza genetica. Ma Elena non rise. Mi prese la mano, stringendola con la stessa fermezza di anni prima in ospedale.

«Devo dirti una cosa che ti spezzerà il cuore… e allo stesso tempo lo guarirà.»

Mi raccontò che quella notte in ospedale era stato tutto caotico: un grande blackout, i generatori di emergenza fuori uso per alcuni minuti cruciali. Nel buio e nella confusione, il personale aveva fatto fatica a tenere traccia dei neonati. Elena aveva visto le infermiere commettere un errore terribile.

Poi la verità emerse, ancora più sconvolgente: Elena aveva scambiato lei stessa i cartellini. Vedendomi distrutta, marchiata come “sfortunata”, aveva deciso di darmi il suo bambino sano per sostituire quello che avevo perso. Isaac era il figlio che lei mi aveva donato. Io avevo cresciuto il suo bambino; lei aveva custodito il ricordo del mio.

Il punto non era più chi appartenesse a chi per legami di sangue. La verità più importante era che Isaac aveva due madri che lo amavano profondamente. Elena non voleva “riprenderselo”: voleva solo che io sapessi che non ero mai stata “portatrice di sfortuna”. Ero una madre degna di un miracolo.

Decidemmo di dirglielo insieme. Isaac ci guardò entrambe e disse che si sentiva il ragazzo più fortunato del mondo ad avere una famiglia così grande.

Simon, l’uomo che mi aveva chiamata sfortunata, finì solo e amareggiato. Io, invece, guadagnai un figlio e una sorella per la vita. Quel Natale lo passammo insieme: due famiglie unite in un caos rumoroso e bellissimo. Compresi che il sangue conta, sì, ma sono le scelte che facciamo per proteggerci a renderci davvero umani.

La lezione che porto con me è questa: nessuno è “sfortuna”. Siamo solo persone che attraversano un mondo crudele e confuso, e a volte l’unica cosa che ci salva è la gentilezza inattesa di uno sconosciuto. Non permettere mai che lo sguardo limitato di qualcun altro definisca il tuo valore. Sei capace di ricevere e donare miracoli, anche quando ti senti completamente spezzato.

Add comment