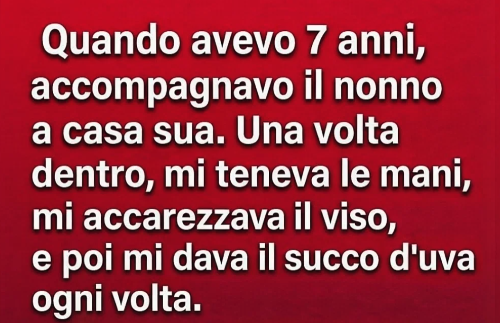

Quando avevo sette anni, le visite a mio nonno erano intrecciate nelle mie settimane come una cerimonia silenziosa.

Mi sembravano importanti, anche se non avrei saputo spiegare il perché. Camminavo accanto a lui dal negozio all’angolo fino alla sua piccola casa in fondo all’isolato, con la mia mano avvolta con fiducia nella sua, come se fossi io a garantire che arrivassimo sani e salvi. Una volta dentro, tutto si svolgeva sempre allo stesso modo. Mi prendeva le mani, osservava il mio viso con attenzione premurosa e sorrideva dolcemente prima di versare due bicchieri di succo d’uva. Parlava di rado, ma il modo in cui si concentrava su di me rendeva la stanza calma e protetta. Per me, era solo la nostra abitudine privata, una pausa gentile in un’infanzia altrimenti ordinaria.

Con il passare degli anni, la mia vita iniziò a scorrere più veloce.

Le richieste scolastiche, le amicizie e poi le responsabilità adulte lentamente soppiantarono quelle visite. Smisi di andare da lui ogni settimana. Ogni volta che lo vedevo, sembrava un po’ più distante, un po’ più silenzioso, e pensavo fosse semplicemente il rallentamento naturale che arriva con l’età. Quando morì, il dolore arrivò piano, accompagnato da un rimpianto familiare: non ero andata più spesso, avevo lasciato che il tempo scivolasse via. Eppure, conservavo quei pomeriggi come ricordi consolatori di un tempo più semplice. Non mi era mai venuto in mente di metterli in discussione. Mi sembravano completi così, piccoli e caldi, fino a quando, anni dopo, mia madre condivise una verità che rimodellò tutto ciò che pensavo di capire.

Una sera, mentre reminiscenze familiari, mia madre menzionò qualcosa che non mi avevano mai raccontato

In quegli anni, mio nonno aveva già iniziato a perdere frammenti della sua memoria. Le cose quotidiane lo confondevano: dove aveva lasciato gli oggetti, cosa aveva fatto quella mattina. Ma una cosa non svanì mai: la consapevolezza che io stavo arrivando. Il motivo per cui mi teneva le mani e studiava il mio viso con tanta cura era per ancorarmi nella sua mente, per assicurarsi che io restassi familiare. Il succo d’uva, spiegò, era legato alla sua terapia farmacologica. I medici gli avevano consigliato di berlo regolarmente, e condividendolo con me, trasformava il trattamento in un legame, sostituendo la paura con tenerezza.

Quella rivelazione cambiò ogni cosa.

Ciò che un tempo credevo un semplice rituale era in realtà un atto di devozione silenziosa. Ogni visita era il suo modo di aggrapparsi, di salvare le persone che amava finché poteva. Non mi stava solo accogliendo: mi stava memorizzando, immagazzinando la mia presenza nel caso il domani gli portasse via qualcos’altro. Ora, quando lo ricordo, sento la dolce pressione delle sue mani e vedo la gentilezza consapevole nel suo sorriso. Mi sembra che stesse dicendo addio molto prima che uno dei due se ne rendesse conto. E mi ricorda che l’amore spesso si traveste da routine, nascondendosi in momenti così ordinari che ne riconosciamo la profondità solo dopo che il tempo è passato.

Add comment