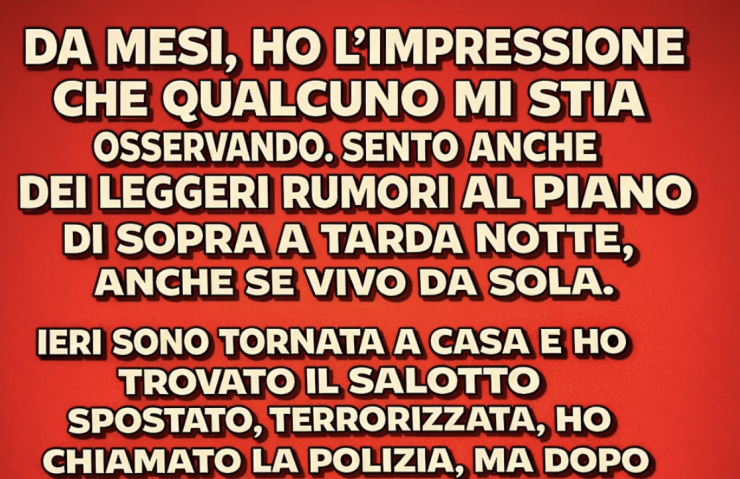

Per mesi ho avuto la sensazione che qualcuno mi osservasse.

A volte, di notte, sentivo rumori leggeri provenire dal piano di sopra — anche se vivo da sola.

Ieri, tornando a casa, ho trovato il soggiorno leggermente spostato: il tavolino diverso, le tende tirate.

Il cuore mi è schizzato in gola. Ho chiamato la polizia, tremando.

Hanno controllato ogni stanza, ogni armadio.

Non hanno trovato nulla.

Poi, mentre stavano per andarsene, uno degli agenti si fermò sulla porta.

“Signora, è mai stata in soffitta?”

“Non ne ho una,” risposi, confusa.

“C’è una cordicella sopra la luce del corridoio. Possiamo controllare?”

Il respiro mi si fermò. Annuii.

Lui tirò la corda. Una scala scricchiolante si aprì lentamente.

Un soffio d’aria stantia ci investì.

Salirono piano.

Io rimasi immobile, le braccia strette al petto.

Dopo qualche minuto, una voce mi chiamò dall’alto:

“Signora… forse dovrebbe vedere anche lei.”

Contro ogni istinto, salii.

La soffitta era illuminata da una sola lampadina.

Da un lato, scatoloni impolverati.

Dall’altro…

Un materasso.

Coperte.

Confezioni di cibo vuote.

Un diario.

Le gambe mi cedettero.

Qualcuno viveva nella mia soffitta.

Gli agenti cercarono di restare calmi, ma vidi la preoccupazione nei loro occhi.

Dissero che avrebbero preso tutto come prova, controllato le telecamere di zona, gli elenchi dei rifugi.

Mi consigliarono di non dormire lì quella notte.

Così andai da mia cugina Thea.

Non chiusi occhio.

Ogni fruscio mi faceva sobbalzare.

Il giorno dopo, con una tazza di tè fra le mani, cercai di dare un senso a tutto.

Com’era possibile?

Com’era riuscito a vivere sopra di me, senza che me ne accorgessi?

Non mi mancava cibo. Nulla era stato rubato.

Solo piccole cose: una tazza spostata, una lampadina che sfarfallava.

Avevo pensato fosse distrazione.

Ma no.

Non più.

La polizia non trovò nessuno, solo tracce recenti.

Il materasso era ancora tiepido.

Passò una settimana.

Cambia serrature, installai allarmi e telecamere.

Silenzio totale.

Poi, una sera, trovai un biglietto sul cuscino.

“Mi dispiace. Non volevo spaventarti.”

Urlai.

Le telecamere non mostrarono nulla.

La soffitta, di nuovo vuota.

Mi trasferii il giorno dopo.

Mesi dopo, in un nuovo appartamento pieno di vicini, ricominciai a respirare.

Ma la domanda restava: chi era?

E perché?

Finché, un giorno, ricevetti una chiamata dalla polizia: mi restituivano il diario trovato in soffitta.

Lo aprii.

Non c’era nome.

Solo pagine fitte, scritte con grafia incerta.

“Ho trovato un modo per entrare. Lei non sale mai qui. Solo per una settimana, poi andrò via.”

Era giovane, forse vent’anni.

Cacciato da una casa famiglia, cercava rifugio.

Era entrato quando la casa era in vendita, vuota.

E non se n’era più andato.

“Ascolto quando è a casa. Non voglio farmi vedere. Sembra gentile. A volte ride guardando la TV. Mi manca ridere.”

Un’altra pagina:

“Avevo una sorella. Ci raccontavamo storie sotto le coperte. Mi manca avere qualcuno che mi voglia vicino.”

L’ultima parte mi spezzò il cuore.

“Penso di averla spaventata. Non volevo. Ho spostato il divano per cercare il telefono. È caduto tra le assi. Mi dispiace.”

L’ultimo appunto diceva:

“Stanotte me ne vado. Qui mi sono sentito al sicuro. Grazie per avermi fatto fingere di avere una casa.”

Piansi.

Per lui.

Per la solitudine che non avevo mai notato sopra di me.

Anni dopo, la vita era andata avanti.

Poi lessi un articolo online su un rifugio per giovani senzatetto.

La fondatrice, Marin Lopez, raccontava di come, da ragazza, avesse vissuto “in situazioni inimmaginabili”.

Nella foto dell’articolo, sullo sfondo, vidi un volto familiare.

Più adulto, ma inconfondibile.

Gli stessi occhi. Lo stesso sorriso storto che avevo visto disegnato nel diario.

Era lui.

Scrissi al centro.

Mi risposero: sì, si chiamava Miles. Lavorava lì come tutor.

Avrebbero inoltrato il mio messaggio.

Qualche giorno dopo ricevetti un’e-mail.

Oggetto: Ricordo la tazza blu.

“All’inizio non ero sicuro che fossi tu. Ma poi ho ricordato la tua tazza blu, quella scheggiata. Bevevi tè alla menta la sera. Ne sentivo il profumo.”

Chiese scusa.

Disse che non si era mai perdonato per avermi spaventata.

Mi ringraziò per non averlo denunciato.

Gli scrissi che lo avevo perdonato.

Che avevo letto il diario.

Cominciammo a scriverci, ogni tanto.

A parlare di libri, di silenzi, di seconde possibilità.

Un giorno, mi invitò a visitare il rifugio.

Era piccolo, luminoso, pieno di ragazzi che ridevano, cucinavano, imparavano a vivere di nuovo.

Lui mi accolse alla porta.

Sano. Sereno.

Con un sorriso sincero.

“Volevo dirti grazie,” disse. “Tu non lo sapevi, ma mi hai dato speranza. Guardarti vivere mi faceva credere che una vita sicura esistesse davvero.”

Mi vennero le lacrime.

“Non mi hai tolto nulla,” gli risposi. “Mi hai ricordato che a volte la gente non ha bisogno di punizione, ma di tregua.”

Prima che andassi via, mi porse qualcosa.

Una tazza blu, scheggiata.

“L’ho trovata in un mercatino. Mi è sembrato un segno.”

Risi.

Ora quella tazza è sul mio scaffale, accanto al diario.

Non racconto spesso questa storia.

A molti sembrerebbe troppo strana per essere vera.

Ma ci penso spesso.

A quanto facilmente la paura diventa giudizio.

A come, dietro i rumori nel buio, possa nascondersi solo qualcuno che cerca riparo.

Miles non mi ha mai fatto del male.

Cercava solo un posto dove respirare.

Un frammento di normalità.

E da quel bisogno ha costruito qualcosa di meraviglioso:

una casa per gli altri.

Oggi collaboro ancora con il rifugio.

A volte mi manda le storie scritte dai ragazzi.

A volte mi fermo a trovarli.

Un giorno mi chiese:

“Perché mi hai perdonato?”

Gli dissi:

“Perché la paura non sempre significa pericolo.

E perché credo nelle seconde possibilità.”

Sorrise.

“Anch’io.”

Add comment