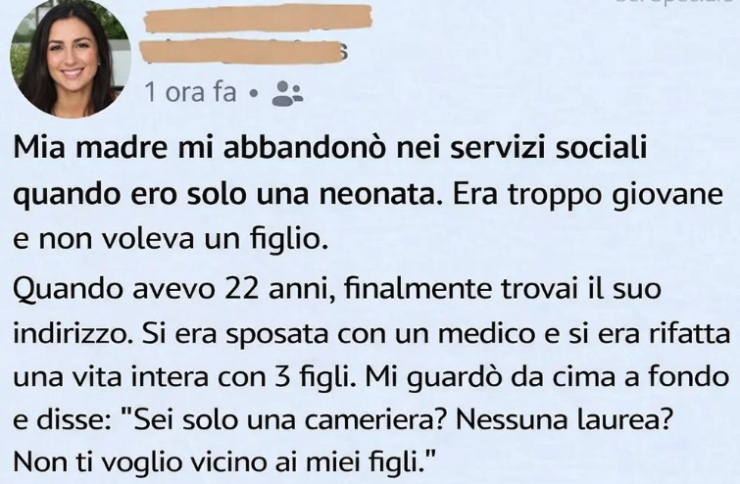

Mia madre mi ha abbandonata quando ero una neonata.

Anni dopo, mi ha chiamata in lacrime, chiedendomi un’altra possibilità.

Non ho ricordi del momento in cui mi ha lasciata.

Ero solo una bambina, affidata a degli estranei e finita nel sistema di affido.

Mi dissero che era giovane, spaventata, e non poteva tenermi.

Crescendo, ho imparato a vivere senza risposte.

Cambiavo casa, regole, volti.

Incontravo persone che provavano a prendersi cura di me, ma mai abbastanza a lungo da farmi sentire parte di qualcosa.

Quando ho capito davvero cosa significasse essere abbandonati, ero già cambiata.

Non mi aspettavo più nulla da nessuno.

Lavoravo sodo, restavo in disparte, pensavo solo a sopravvivere.

Per me, l’amore era fragile, temporaneo.

A ventidue anni, la curiosità superò la paura.

Volevo trovarla.

Ci vollero mesi, ma alla fine ebbi il suo indirizzo.

Sul tragitto, le mani tremavano.

Non volevo grandi cose—solo vederla, capire da dove venivo.

Quando aprì la porta, mi guardò come se fossi fuori posto.

Era composta, sicura di sé.

Dentro casa, vidi foto di una famiglia felice: tre figli, una vita costruita… senza di me.

Mi chiese del mio lavoro.

Risposi con sincerità: cameriera, nessuna laurea, cercando di farcela.

Il suo sguardo si fece freddo.

Disse che non voleva che stessi vicino ai suoi figli.

Poi chiuse la porta.

Nessuna urla, nessun pianto.

Solo il rumore della serratura.

Quel suono fece più male di qualunque parola.

Me ne andai vuota, promettendomi che non ci avrei mai più provato.

Che qualunque speranza doveva finire lì.

Quaranta giorni dopo, il telefono squillò.

Stavo per non rispondere.

La sua voce era irriconoscibile.

Spaventata, rotta.

Disse il mio nome come fosse una supplica.

La sua figlia maggiore—mia sorella—era gravemente malata.

Una malattia autoimmune.

Serviva un donatore di midollo.

Gli altri figli erano troppo piccoli.

Né lei né suo marito erano compatibili.

Nessun altro parente poteva aiutare.

Poi disse qualcosa che cambiò tutto:

io ero l’ultima possibilità.

Rimasi in silenzio.

Ricordai quella porta sbattuta in faccia, gli anni da sola.

Avrei potuto rifiutare. Nessuno mi avrebbe biasimata.

Ma pensai a quella ragazza, mia sorella, che non avevo mai conosciuto.

Che lottava per vivere.

Accettai di farmi testare.

Quando il medico mi disse che ero compatibile, fu surreale.

Come se la vita mi stesse chiedendo: Chi vuoi essere, dopo tutto il dolore?

La donazione fu dura. Dolorosa, fisicamente ed emotivamente.

Ma non me ne sono mai pentita.

Dopo l’intervento, mia madre si inginocchiò nel corridoio dell’ospedale.

Piangeva, chiedeva perdono.

La gente si fermava a guardare. Il tempo sembrava sospeso.

La aiutai ad alzarsi.

Le dissi piano:

«Non l’ho fatto per te. L’ho fatto per mia sorella. Il sangue conta ancora.»

Qualcosa cambiò in quel momento.

Poco a poco, anche lei cominciò a cambiare.

E io con lei.

Per la prima volta, non ero un segreto.

Non ero un errore.

Ero invitata a cena, presentata come parte della famiglia.

I miei fratelli mi abbracciavano come se mi conoscessero da sempre.

Ridevamo, litigavamo, condividevamo storie.

Insieme, costruivamo qualcosa dove prima non c’era nulla.

L’amore crebbe più velocemente di quanto pensassi possibile.

Oggi il legame con i miei tre fratelli è forte, indistruttibile.

Ci proteggiamo a vicenda.

E mia madre—imperfetta, pentita, ancora in cammino—ha capito cosa aveva perso.

E cosa ha riavuto indietro.

Sono grata di non aver risposto al dolore con altro dolore.

Scegliere la compassione mi ha restituito qualcosa che credevo perso per sempre:

la guarigione, un’altra possibilità,

e una vera famiglia da amare con tutto il cuore.

Add comment