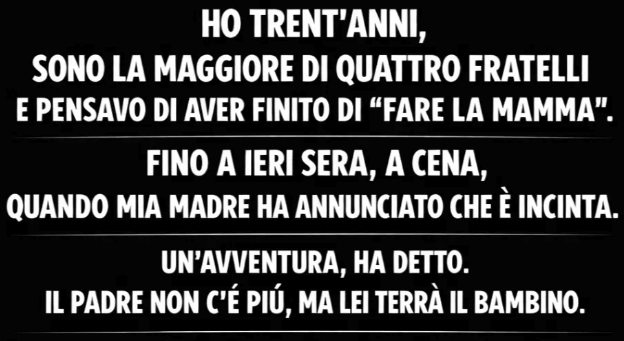

Ho trent’anni, sono la maggiore di quattro fratelli e pensavo di aver finito di “fare la mamma”.

Fino a ieri sera, a cena, quando mia madre ha annunciato che è incinta.

Un’avventura, ha detto.

Il padre non c’è più, ma lei terrà il bambino.

Il mio cuore è crollato quando mi ha messo in mano un minuscolo cappellino all’uncinetto, grande quanto il palmo della mia mano, dicendo:

«Avrò ancora bisogno di te, tesoro.»

L’ho fissato come se fosse una granata.

Il mio coltello è rimasto sospeso a metà.

I miei fratelli — due adolescenti e uno all’università — si sono limitati a guardarla in silenzio.

Lei, raggiante.

Io, svuotata.

Perché io li ho cresciuti, quei tre.

Papà se n’è andato quando avevo undici anni, e mamma lavorava turni infiniti all’ospedale.

Io preparavo la cena, firmavo i permessi scolastici, intrecciavo capelli e calmavo pianti notturni.

A quattordici anni sapevo distinguere una febbre da un’infezione all’orecchio, e a diciassette avevo rinunciato al college per aiutare il più piccolo con la lettura.

Pensavo che, una volta cresciuti, sarebbe toccato a me vivere.

E invece eccoci di nuovo: pannolini, latte in polvere, notti in bianco.

Non ero arrabbiata.

Ero solo stanca.

Stanca fin dentro l’anima.

Sono uscita senza dire nulla.

Quella notte, nel mio appartamento buio, ho tenuto quel cappellino tra le mani.

Profumava di lavanda e polvere.

E ho odiato il fatto che, nonostante tutto, una parte di me si sentisse già protettiva verso quel bambino.

Passarono alcuni giorni. Nessuna chiamata.

Finché mia sorella Meera è apparsa alla mia porta, con gli occhi rossi.

Si è seduta sul divano e ha detto:

«Non riesco a credere che lo stia facendo di nuovo.»

«Già.»

«Mi ha chiesto se potrò aiutarla quando nascerà. Le ho detto che ho gli esami. Ha risposto: “Non sarà come prima.” Ma lo sarà. Lo è sempre.»

Ha iniziato a piangere.

E poi ho pianto anch’io.

Due figlie esauste di una donna che ama tanto, ma pianifica male.

L’ho abbracciata e le ho promesso:

«Non lo farai da sola. Non stavolta.»

Mi ha guardata e ha chiesto:

«E tu?»

Non avevo ancora una risposta.

Poi ho iniziato ad andare da mamma più spesso.

Lei è nei quaranta avanzati, e la gravidanza non è semplice.

Si stanca facilmente, le caviglie gonfie, il respiro corto.

Finge di stare bene, ma la vedo: si piega sulla sedia, si massaggia la schiena.

E mi colpisce un pensiero gelido: e se le succedesse qualcosa?

Così, una sera, le ho chiesto:

«Ce la fai davvero?»

Lei non si è difesa.

Ha guardato la sua tazza di tè e ha detto piano:

«Non l’ho cercato. Non lo volevo. Ma quando ho visto l’ecografia… non ce l’ho fatta a dire no. So che è egoismo. Ti chiedo troppo. Ti ho sempre chiesto troppo.»

Poi ha aggiunto, quasi sussurrando:

«Speravo solo che, forse, questa volta potessimo farlo bene.»

E lì mi si è spezzato qualcosa dentro.

Le ho detto che l’avrei aiutata, ma con dei limiti.

Niente sacrifici totali, niente annullamento.

Solo aiuto vero, condiviso.

Lei ha annuito, con le lacrime agli occhi.

Quella notte ho tirato fuori il mio curriculum.

Era ora di smettere di “sopravvivere” con lavoretti e cercare qualcosa di stabile.

Se volevo davvero esserci, dovevo costruirmi una vita solida.

Le settimane sono passate.

Liam, il più piccolo, è tornato dal college e — sorpresa — si è buttato anima e corpo nei preparativi: ha pitturato la cameretta, studiato i modelli di seggiolini, imparato come sterilizzare i biberon.

Meera, anche se brontolava, una sera l’ho beccata a lavorare a maglia.

«È per rilassarmi,» ha detto.

Non l’ho creduta, e nemmeno lei.

Poi, il colpo di scena: mamma è svenuta al lavoro.

Pressione altissima, preeclampsia.

Ricovero immediato.

Rischio per lei e per il bambino.

E all’improvviso, siamo tornati in trincea.

Mamma immobilizzata, le bollette che aumentano, i turni che saltano.

Meera ha preso ore extra al bar dell’università, Liam ha rinunciato al tirocinio, e io ho svuotato i miei risparmi per pagare una badante e la spesa.

Ma questa volta, non ero sola.

Eravamo insieme.

Quando mamma è tornata a casa, fragile e piena di sensi di colpa, mi ha detto tra le lacrime:

«Ho rovinato di nuovo le vostre vite.»

Le ho preso la mano.

«Non le hai rovinate. Le stiamo riscrivendo. È diverso.»

Ha riso tra i singhiozzi.

«Hai preso questo da tuo padre.»

«Non credo.»

«Sì,» ha sussurrato. «La lealtà. Restare anche quando non dovresti.»

Non ho risposto, ma quelle parole mi sono rimaste addosso.

Poi, sei settimane prima del previsto, è nata Ava.

Piccola, rossa, fragile.

Ma con un grido fortissimo, come se dicesse: sono qui. Fate spazio.

E così abbiamo fatto.

Ava è diventata il centro di tutto: il caos, la stanchezza, ma anche la cura.

Mamma ha imparato a chiedere aiuto.

Meera ha smesso di fuggire e ha trovato forza nel fare.

Liam è diventato lo zio modello, con una pazienza disarmante.

E io?

Ho smesso di vedere Ava come la pausa della mia vita.

Ho iniziato a vederla come il motivo per cui finalmente ho premuto “play”.

Pochi mesi dopo, ho trovato un lavoro stabile in uno studio di design.

La direttrice, una madre single, mi ha detto:

«Si vede che sai gestire le emergenze.»

È diventata la mia mentore, poi un’amica.

Mamma ha trovato un gruppo di supporto per madri over 40, e ha smesso di sentirsi sola.

E Ava — la nostra piccola, sorridente, inarrestabile Ava — è diventata la colla che ha rimesso insieme tutto ciò che pensavamo rotto.

Oggi capisco che non stavo solo crescendo dei fratelli.

Stavo imparando a costruire una famiglia.

E a volte le famiglie si ricostruiscono, in modi disordinati ma meravigliosi.

La vita non dà sempre finali puliti o tempi perfetti.

Ma, se sei fortunato, ti regala un’altra possibilità di amare meglio.

Sì, ho trent’anni e pensavo di aver finito di crescere bambini.

Ma Ava non è il mio peso.

È la nostra seconda possibilità.

E, forse, questo basta.

Add comment