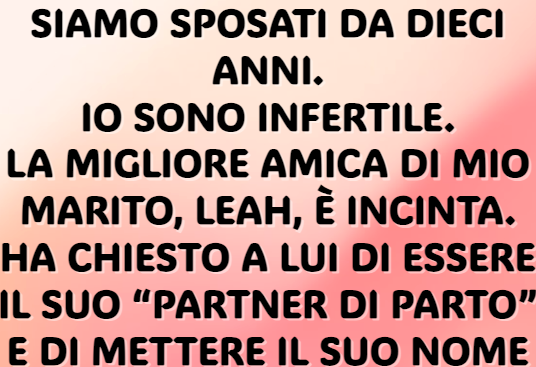

Siamo sposati da dieci anni.

Io sono infertile.

La migliore amica di mio marito, Leah, è incinta.

Ha chiesto a lui di essere il suo “partner di parto” e di mettere il suo nome sul certificato di nascita.

Io ho detto:

“No, non puoi farlo.”

E lui mi ha risposto che ero un mostro.

Il giorno dopo, con mio sgomento, ho scoperto che Leah aveva già deciso da sola: lo aveva nominato padrino, senza nemmeno dirmelo.

Pensavo che fosse finita lì.

Invece… ho trovato i messaggi.

Non sul telefono di mio marito.

Su quello di mio fratello.

Mi chiamo Rina, ho 41 anni.

Mio marito, Matías, ed io siamo sposati da dieci.

A 34 anni ho scoperto di non poter portare avanti una gravidanza.

L’utero ha una forma che rende la gestazione ad alto rischio, e dopo due aborti spontanei e anni di tentativi, abbiamo smesso.

È stato come se mi fosse morta una parte del cuore.

Matías mi diceva sempre che non gli servivano dei figli, che bastavo io.

Abbiamo imparato a riempire la nostra vita in altri modi: viaggi, i nipoti durante le vacanze, volontariato.

Pensavo davvero che stessimo bene.

Poi arrivò Leah.

Amica di lunga data di Matías, dai tempi dell’università.

Frizzante, rumorosa, piena di vita — una di quelle persone che entrano in una stanza come una fanfara.

Non l’ho mai vista come una minaccia.

Non erano mai stati insieme.

Fino all’anno scorso.

Dopo una rottura burrascosa, Leah decise di diventare madre da sola, con la fecondazione assistita.

Matías la accompagnò ad alcune visite, l’aiutò nel trasloco quando si trasferì in un appartamento più piccolo.

Io ero tranquilla.

Finché non rimase incinta.

Una sera venne a cena da noi.

Posò la mano sul ventre come su una corona e disse:

“Voglio che Matías sia con me in sala parto. Non posso immaginare di farlo senza di lui.”

Rimasi di sasso.

E aggiunse:

“Metterò il suo nome sul certificato. Solo come gesto simbolico, una cosa tra famiglia scelta.”

Matías non mi guardò.

Non disse niente.

“Aspetta, cosa?” chiesi.

Lei sorrise come se fosse una cosa dolce, senza importanza.

Ma per me era un colpo al petto.

Io avevo passato dieci anni a piangere la mancanza di un figlio — e ora mio marito sarebbe stato “papà simbolico” del bambino di un’altra?

Aspettai che se ne andasse, poi gli dissi chiaramente:

“No. Non puoi farlo. Non puoi essere il suo partner di parto, né mettere il tuo nome.”

Lui rispose subito:

“Sei egoista. Lei ha bisogno di aiuto. Non è colpa sua se tu non puoi avere figli.”

Quelle parole mi hanno spezzata.

Gli chiesi se volesse davvero quel ruolo, se volesse un figlio.

Giurò di no.

“È solo una formalità,” diceva.

Ma se era solo simbolico, perché quella rabbia?

Non ci parlammo più per tutto il resto della sera.

Il giorno dopo, mi chiamò mia cognata:

“Hai visto il post di Leah?”

Sul suo profilo c’era una foto:

“L’unico uomo che voglio accanto quando nascerà la mia bimba 💗”

taggando Matías come padrino.

Non sapevo nemmeno che avessero già deciso i padrini.

Lui non mi aveva detto nulla.

Aveva fatto tutto di nascosto.

Mi sentii svuotata.

Dieci anni di amore, di lutto, di speranze, e ora venivo esclusa dalla storia che avevamo costruito insieme.

Andai da mia madre per respirare un po’.

Lì incontrai mio fratello minore, Naveen, sempre taciturno.

Quella volta, però, mi prese da parte.

“Devo dirti una cosa,” disse.

“Leah mi scrive da settimane.”

Rimasi di pietra.

Mi mostrò i messaggi.

Erano lunghi, pieni di lamentele.

Parlava di Matías, di come lui fosse “perso nel matrimonio”, di come fosse difficile “guardare qualcuno che ami accontentarsi di meno”.

Poi, senza vergogna, provò a flirtare con mio fratello.

Gli scrisse che aveva sempre avuto “un debole per gli uomini silenziosi”.

Lui non le rispose mai, tranne qualche cuore di cortesia.

Ma aveva fatto gli screenshot.

Guardai lo schermo e mi sentii bruciare viva.

Non era una donna fragile in cerca di aiuto.

Era una manipolatrice.

Aveva provato a insinuarsi ovunque: nel mio matrimonio, nella mia famiglia.

Quando tornai a casa, gettai il telefono davanti a Matías.

“Leggi.”

Lo fece.

Rimase muto.

Poi sussurrò:

“Non lo sapevo.”

“Ne sei sicuro?” chiesi.

Silenzio.

Poi qualcosa in lui cedette.

Disse:

“Lei mi ha detto che tu eri d’accordo. Che non volevi essere coinvolta perché era troppo doloroso per te.”

Rimasi senza fiato.

Aveva mentito a entrambi.

Recitava ruoli diversi con ognuno di noi: vittima con me, confidente con lui, civetta con mio fratello.

Quella sera ammise tutto.

Non l’aveva tradita fisicamente, ma l’aveva quasi fatto.

In un punto ferito del suo orgoglio, l’idea di essere “padre”, anche solo simbolicamente, lo faceva sentire vivo.

E Leah aveva intuito come colpirlo.

Iniziammo la terapia di coppia.

Fu dura.

Alcune settimane lo odiavo.

Altre, mi mancava come l’aria.

Poi successe qualcosa che cambiò tutto.

Una mia zia, Lira, che viveva a Goa, morì lasciandomi una piccola casa.

Non aveva figli.

Nel testamento c’era scritto:

“Usala per la famiglia. Non venderla. Non affittarla.”

Quelle parole accesero in me una scintilla dimenticata.

Dissi a Matías che sarei andata lì per l’estate, da sola.

Lui chiese di venire.

Io risposi:

“Solo se torni da marito. Non da papà in cerca di qualcun’altra.”

Vennero.

Passammo tre mesi a ricostruire quella casa:

ridipingere, potare, dormire sotto il rumore dei ventilatori.

Parlammo più in quell’estate che nei tre anni precedenti.

Niente Leah.

Solo noi.

Poi, due settimane prima di ripartire, arrivò Kavita, la nostra vicina, con la nipote di dieci anni.

La bambina aveva perso i genitori in un incidente.

Cercavano qualcuno che la tenesse finché non si trovassero parenti.

Non so cosa ci spinse a dire sì.

Non eravamo pronti, non avevamo documenti, nulla.

Ma la guardammo e capimmo che non era “una possibilità di genitorialità” — era una persona vera, una bambina che aveva bisogno di amore.

Restammo altri sei mesi.

E quando la famiglia allargata venne a prenderla, piansi come non avevo mai pianto.

Anche Matías pianse, in silenzio.

Tornammo a casa diversi.

Leah aveva partorito.

Un unico messaggio di gruppo, una foto, nient’altro.

Mai più contatti.

Mio fratello la bloccò.

Matías la cancellò da tutto.

Non abbiamo più “provato ad avere figli”.

Ma qualcosa in noi era guarito.

Un anno dopo, ci siamo iscritti come famiglia di supporto temporaneo: accogliamo bambini per pochi giorni o settimane, quando le famiglie hanno bisogno di respiro.

Non è per sempre.

Non è facile.

Ma è reale.

Ed è nostro.

E ho capito qualcosa:

-

Essere genitori non è una questione biologica.

-

Essere sposati non è una recita.

-

Amare davvero non significa essere interi, ma restare anche quando si è a pezzi.

A volte, le crepe nella vita sono proprio il punto in cui entra la luce.

Add comment