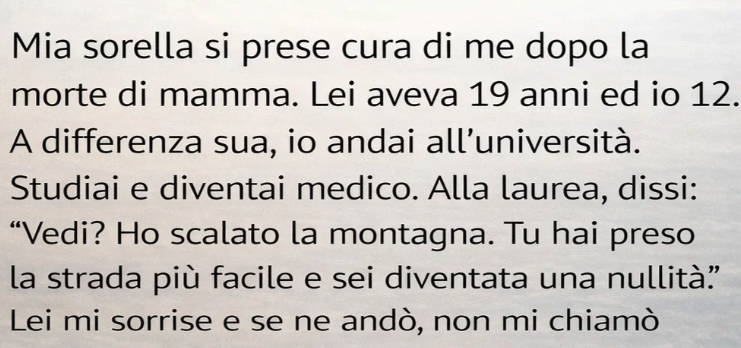

Avevo dodici anni quando nostra madre morì.

Ricordo ancora l’odore dell’ospedale e mia sorella al funerale: stava dritta, composta, come se si imponesse di non crollare. Aveva solo diciannove anni, era poco più che una ragazza, ma da quel giorno diventò tutto per me.

Lasciò l’università senza dire niente a nessuno. Lavorava due impieghi, imparò a far durare pochissimo cibo per un’intera settimana. Nascondeva la stanchezza dietro un sorriso così convincente che le credetti quando mi disse:

«Andrà tutto bene».

E in qualche modo andò bene. O almeno, così mi raccontavo.

Gli anni passarono. Andai bene a scuola, studiai duramente. Un passo alla volta arrivai dove tutti si aspettavano che arrivassi: università, medicina, specializzazione. Ogni traguardo mi sembrava la prova che i suoi sacrifici avevano avuto senso.

Il giorno della laurea, con addosso quella toga rigida e gli applausi nelle orecchie, la cercai tra la folla. Era seduta in fondo, batteva le mani piano, con gli occhi lucidi.

Quando mi abbracciò, mi sentii orgoglioso. Troppo orgoglioso.

«Visto?» dissi ridendo. «Io ce l’ho fatta. Tu invece hai scelto la strada facile e sei diventata una nullità».

Le parole furono più dure di quanto avessi previsto. Lei non reagì. Mi fece solo un sorriso stanco e disse:

«Sono fiera di te».

Poi se ne andò.

Passarono tre mesi senza chiamate né messaggi. Mi dissi che era ferita e aveva bisogno di tempo. Io ero preso da un nuovo lavoro, una nuova città, una nuova vita. A volte il senso di colpa affiorava, ma lo scacciavo. Lei era forte. Lo era sempre stata.

Quando tornai in città per un convegno, decisi di andare a trovarla senza avvisare. Mi aspettavo un incontro imbarazzante, forse silenzio, forse un perdono faticoso.

Quello che trovai, invece, mi distrusse.

La porta non era chiusa a chiave. Appena entrai, la casa mi sembrò sbagliata: troppo vuota, troppo silenziosa. I mobili erano spariti, le pareti nude dove prima c’erano foto.

Seguii un rumore lieve fino al soggiorno, e le gambe mi cedettero.

Era stesa sul pavimento.

Pallida, tremante, respirava a fatica. Il dolore le attraversava il viso. Sembrava così piccola, come se tutta la sua forza si fosse consumata lentamente.

Mi inginocchiai accanto a lei, chiamando il suo nome, con le mani che mi tremavano mentre cercavo di aiutarla.

Anche allora, mi sorrise debolmente.

«Non volevo farti preoccupare», sussurrò.

In ospedale, la verità emerse poco alla volta. Aveva una malattia cronica. Aveva ignorato i sintomi per anni. Non sempre poteva permettersi le medicine. Rimandava le visite mediche per mandare soldi a me.

Soldi che io avevo sempre creduto provenissero da risparmi.

«Non c’era nessuna eredità», mi disse piano. «La mamma non ci ha lasciato nulla. Non volevo che ti sentissi bloccato. Volevo che studiassi senza pensieri».

I mobili, i gioielli, perfino le cose di nostra madre: li aveva venduti uno a uno.

Per anni aveva rimpicciolito la sua vita perché la mia potesse crescere.

Le tenevo la mano mentre tutto prendeva senso. Ogni ricordo cambiava colore: le ore extra di lavoro, i sorrisi stanchi, quel suo continuo dire che andava tutto bene.

Lei soffriva in silenzio mentre io costruivo il mio futuro sui suoi sacrifici.

Quella notte rimasi accanto al suo letto. Quando si addormentò, piansi. Prima piano, poi senza riuscire a fermarmi. Un pianto che ti svuota completamente.

Fu allora che capii quanto mi fossi sbagliato.

Io pensavo che il successo fossero titoli e lauree.

Lei pensava che il successo fosse l’amore.

Io portavo con me orgoglio e giudizio.

Lei portava responsabilità, sacrificio e una gentilezza infinita.

Quando si svegliò la mattina dopo, le dissi tutto ciò che avrei dovuto dirle molto tempo prima. Le dissi che non era una nullità. Che era la ragione per cui ero diventato ciò che sono. Le chiesi perdono, con un dolore così forte da togliere il respiro.

«Ora ci sono io», dissi. «Non sei più sola. Questa volta mi prenderò cura io di te».

Mi strinse la mano, le lacrime che le scendevano sul viso, e mi regalò ancora una volta quel sorriso stanco.

In quel momento imparai una lezione che nessun titolo mi aveva mai insegnato:

La vera grandezza non si mette in mostra.

Tiene tutto insieme in silenzio, mentre altri ricevono gli applausi.

Il suo amore non ha solo costruito il mio futuro.

Mi ha insegnato che cosa significhi davvero la gentilezza.

Add comment