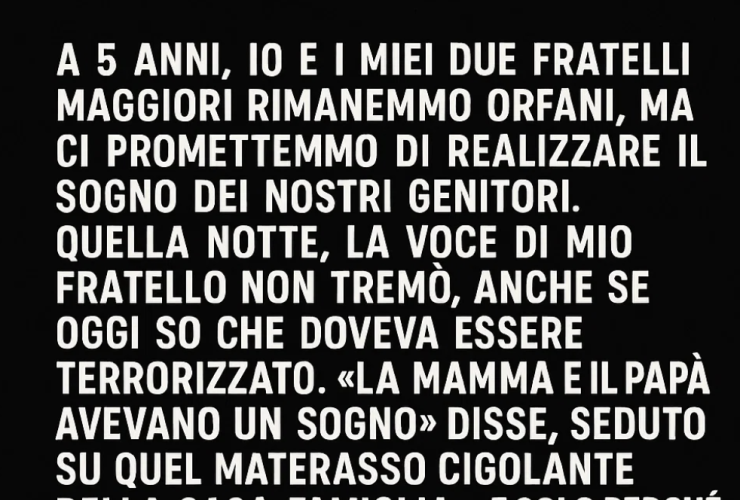

Quella notte, la voce di mio fratello non tremò, anche se oggi so che doveva essere terrorizzato.

«La mamma e il papà avevano un sogno» disse, seduto su quel materasso cigolante della casa-famiglia. «E solo perché non ci sono più… non significa che il loro sogno debba morire.»

Aveva solo nove anni. Nove. Eppure, in quel momento, parlava con più maturità di molti uomini adulti che ho conosciuto.

«Volevano che quel caffè diventasse reale. Un posto dove la gente potesse sentirsi a casa.»

Mia sorella Alenna annuì lentamente, stringendomi ancora la mano. «Un giorno lo riporteremo in vita. Tutti e tre insieme.»

Sigillammo quella promessa con un incrocio di mignoli.

Gli anni successivi non furono facili. Ci spostammo in diverse case-famiglia prima di arrivare da una donna di nome Marla, che gestiva una piccola libreria e credeva nelle seconde possibilità. Non era esattamente affettuosa, ma era costante—e dopo quello che avevamo passato, per noi era abbastanza.

Mio fratello Sayer iniziò a lavorare part-time appena fu legalmente possibile. Andava in bicicletta al supermercato alle 5 del mattino, insaccava la spesa prima della scuola, poi tornava a casa per aiutare con la cena. Alenna dava ripetizioni di matematica ai più piccoli per qualche soldo. Io… cercavo solo di tenere il passo.

Non parlavamo del caffè ogni giorno. Ma era sempre lì, come una bussola silenziosa.

Al liceo, Sayer seguì un corso di arti culinarie. All’inizio mi sembrò una scelta casuale, ma poi capii: stava inseguendo pezzi di papà. La sua calligrafia sulle vecchie ricette, il profumo dei suoi esperimenti notturni con cardamomo o menta. Sayer voleva ricordare attraverso la creazione.

Alenna si iscrisse al college, studiando economia aziendale. Stampava fogli Excel per divertimento. Sì, era quel tipo di persona. La prendevamo in giro, ma in fondo sapevamo che era la nostra migliore possibilità di rendere reale quel sogno.

Io, invece, disegnavo. Sui tovaglioli, sui sacchetti di carta, sui margini dei quaderni. Loghi, menu, sedie, planimetrie. Senza saperlo, stavo progettando il nostro futuro.

Quando compii 19 anni, tutto cambiò.

Sayer aveva terminato la scuola di cucina e lavorava come sous-chef in un bistrot del centro, dove lo adoravano. Alenna aveva ottenuto un piccolo prestito da un programma per giovani imprenditori. Io ricevetti un’offerta di stage gratuito in un’agenzia di branding locale.

Facemmo un respiro profondo e decidemmo di fare una follia: affittammo un vecchio negozio fatiscente alla periferia della città. Aveva muffa nei muri e la vernice si staccava come pelle scottata dal sole. Ma l’affitto era basso e le finestre enormi.

Quello spazio diventò nostro.

Pulimmo, dipingemmo, martellammo. Sayer dormiva qualche notte nella stanza sul retro, svegliandosi presto per provare ricette. Alenna si occupava di licenze, permessi e ispezioni. Io curavo il marchio—logo, menu, l’insegna all’ingresso. Lo chiamai “Kindred Grounds”.

Apriamo tre mesi dopo.

I primi giorni? Vuoti. Forse tre clienti in tutto. Ma Sayer aveva inventato uno scone al cioccolato e peperoncino che faceva fermare le persone. Poi tornavano. E portavano amici.

Un food blogger capitò per caso e scrisse un articolo che divenne virale a livello locale. Improvvisamente, il sabato mattina c’era la fila.

Kindred Grounds diventò un rifugio. Coppie anziane a sorseggiare tè alla finestra. Studenti che studiavano per gli esami. Un uomo che chiese la mano della sua ragazza durante una serata open mic. Era tutto ciò che avevamo immaginato—e di più.

Due anni dopo l’apertura, Marla venne a trovarci. Non chiese mai riconoscimenti, ma vidi i suoi occhi velarsi quando entrò e vide ciò che avevamo costruito.

«Questo posto» sussurrò «sembra esserci sempre stato.»

Le strinsi la mano. «Era proprio questo il senso.»

Non dimenticherò mai la notte in cui appendemmo la vecchia foto dei nostri genitori nel caffè. Era stata scattata all’apertura della loro attività originale. Entrambi sorridevano—grembiuli macchiati, occhi pieni di speranza.

Rimasi lì a lungo, dopo che i clienti se ne furono andati, a fissarli.

Ce l’avevamo fatta.

Avevamo preso il nulla… e costruito il sogno che loro non avevano potuto finire.

Add comment