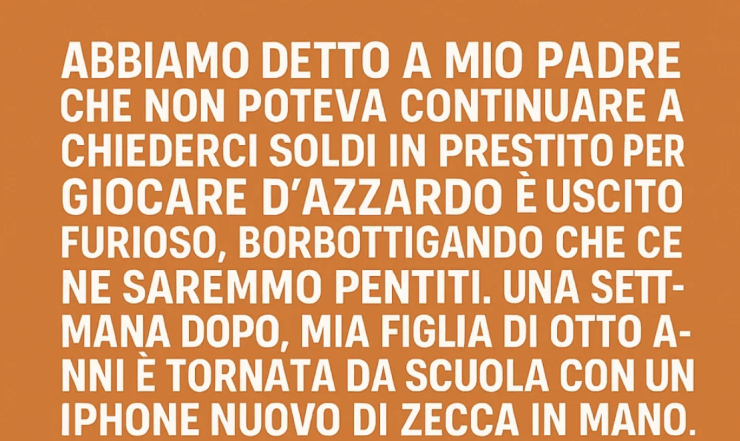

Avevamo detto a mio padre che non poteva continuare a chiederci soldi in prestito per giocare d’azzardo. È uscito sbattendo la porta, borbottando che ce ne saremmo pentiti. Una settimana dopo, mia figlia di otto anni è tornata da scuola con un iPhone nuovo di zecca tra le mani.

«Me l’ha regalato il nonno», ha detto tutta sorridente.

Gliel’ho strappato dalle mani, ho aperto l’app delle foto… e ho sussultato davanti all’ultima immagine.

Era una foto di mia figlia, addormentata. Scattata chiaramente dall’esterno, attraverso la finestra della sua camera.

Non riuscivo a respirare. Il cuore mi martellava nelle orecchie. L’orario segnato sulla foto era le 2:17 del mattino — tre notti prima. Ricordo bene quella sera: la luce del portico era spenta, la lampadina si era bruciata e mio marito non l’aveva ancora sostituita.

Ho guardato mia figlia, che canticchiava e faceva girare lo zaino, completamente ignara. L’ho abbracciata un po’ troppo forte.

«Tesoro, il nonno ti ha detto qualcos’altro?»

Lei ha fatto spallucce.

«Ha solo detto che gli manco e che posso chiamarlo quando voglio. Ma che non devo dirlo né a te né a papà, altrimenti mi toglierete il telefono.»

A quel punto ho chiamato mio marito, Nate, al lavoro. Gli ho raccontato tutto. È corso subito a casa.

«Ha superato ogni limite», ha detto. «Non mi interessa se è tuo padre. Questo non è normale.»

Ci siamo seduti con nostra figlia e, con dolcezza, le abbiamo spiegato che non poteva tenere quel telefono. Ha fatto il broncio, ma non ha protestato quando le ho dato in cambio il mio vecchio tablet.

Poi abbiamo bloccato il numero di mio padre su tutti i dispositivi a cui lei aveva accesso.

Quella notte, ho continuato a sfogliare l’iPhone. La galleria era quasi vuota, ma nella cartella dei file eliminati ho trovato altre foto: immagini sfocate del nostro giardino, della cassetta della posta, persino del garage lasciato socchiuso. Sembrava che ci stesse spiando.

La mattina dopo, sono andata all’indirizzo dove sapevo che stava vivendo: un appartamento malridotto che aveva trovato dopo aver perso la casa al gioco. Quando ha aperto la porta, aveva lo sguardo vitreo. L’odore di whisky era forte, ancora prima che parlasse.

«Hai un bel coraggio», gli ho detto, sventolandogli il telefono in faccia. «Che cos’è questa roba?»

Lui l’ha appena guardato.

«Le ho fatto un regalo. Sono suo nonno. Non è un crimine.»

«Le hai detto di nascondercelo. Sei stato fuori da casa nostra, nel cuore della notte, a fotografare la finestra della sua camera. Questo è un crimine.»

Si è grattato la guancia, evitando il mio sguardo.

«Mi manca. Tutto qui. Non sono pericoloso.»

«No, solo sconsiderato e totalmente fuori controllo», ho risposto. «Hai bisogno di aiuto, papà.»

Ed è esploso.

«Ti credi tanto perfetta! Tu, tuo marito e il vostro patio da rivista. Io ho perso tutto, e voi ve ne siete solo stati a guardare!»

Non ho risposto. Ero troppo stanca. Ho lasciato il telefono sul suo tavolino rovinato e me ne sono andata.

Quella notte non riuscivo a dormire. Continuavo a pensare a quella foto. Non solo al fatto che l’avesse scattata, ma come l’avesse fatto — lì, fermo, nel buio, a fotografare sua nipote mentre dormiva, come se fosse un gesto tenero. Mi gelava il sangue.

Ma c’era un’altra cosa che mi tormentava. Il telefono era nuovo. Un iPhone da mille dollari. Mio padre non riusciva nemmeno a comprarsi da mangiare il mese scorso.

Allora, da dove aveva preso i soldi?

La mattina seguente ho cominciato a indagare. Ho chiamato mia sorella, Dana. Non parlava con papà da mesi.

«No, non gli ho dato nulla», ha detto. «L’ho bloccato dopo che mi ha chiesto di incassare un assegno scritto da lui su un conto chiuso. Perché?»

Quando le ho parlato dell’iPhone, ha bestemmiato sottovoce.

«Pensi che l’abbia rubato?» le ho chiesto.

Ha esitato. «O che abbia venduto qualcosa. Ti ricordi dell’orologio della nonna?»

Mi si è gelato lo stomaco.

Anni fa, prima che la demenza la consumasse, la nonna mi aveva lasciato il suo orologio d’oro. Lo tenevo in una scatolina, nell’armadio. Pensavo di darlo un giorno a mia figlia.

Sono corsa di sopra e ho frugato ovunque.

Era sparito.

Non me n’ero neanche accorta.

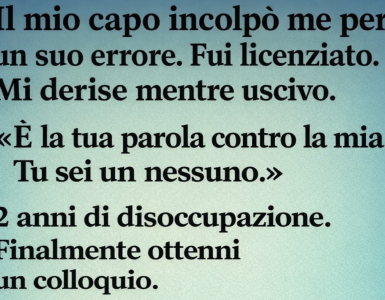

Quello è stato il punto di rottura. Abbiamo sporto denuncia. Non perché volessi mio padre in prigione, ma perché bisognava tracciare un limite. Entrare in casa, rubare, regalare un dispositivo rubato a una bambina — non era più solo una dipendenza. Era il caos, puro e incontrollato.

L’agente che è venuto ha ascoltato attentamente, annuendo come se avesse sentito storie simili centinaia di volte. Ha promesso che avrebbero indagato, ma mi ha anche ricordato che senza prove concrete del furto, avrebbero potuto fare poco.

Gli ho mostrato le foto. Ha sospirato.

«Questo potrebbe aiutare. Vedremo di approfondire.»

Era straziante.

Non volevo essere la figlia che chiama la polizia contro il proprio padre. Ma non volevo nemmeno essere la madre che ignora i segnali d’allarme fino a quando è troppo tardi.

Le settimane sono passate. Nessuna novità. Ho bloccato il numero di mio padre e ho cercato di voltare pagina.

Poi, un venerdì sera, è arrivato un pacco senza mittente. Dentro c’era l’orologio della nonna — e un biglietto, scritto con la calligrafia tremolante di papà.

«Mi dispiace. Avevo bisogno di soldi. Pensavo di poterli recuperare. Abbi cura di lei. È l’unica cosa buona che io abbia mai fatto.»

Nessuna firma. Nient’altro.

Ho chiamato Dana. «Hai ricevuto qualcosa anche tu?»

«No. Solo tu?»

Mi è tornata la nausea. Dov’era?

Qualche giorno dopo, mi ha chiamato l’ospedale. Avevano trovato papà privo di sensi dietro un negozio di liquori. Disidratato. Malnutrito. Ma vivo.

Quando sono arrivata, sembrava l’ombra dell’uomo che conoscevo. Ma quando ha sentito la mia voce, ha aperto gli occhi.

«Ho riportato l’orologio», ha sussurrato.

«Lo so», gli ho detto, sedendomi accanto a lui. «Grazie.»

Mi ha guardata, con le lacrime agli occhi.

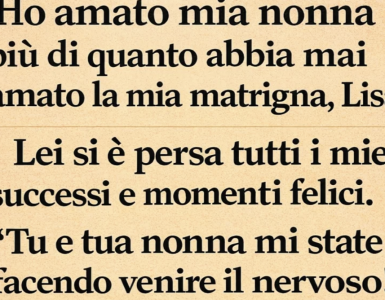

«Non volevo spaventarla. Né te. Mi manca solo… essere qualcuno che contava qualcosa.»

Quelle parole mi hanno colpita.

Perché, con tutti i suoi errori — e ce ne sono stati tanti — quest’uomo un tempo aveva attraversato la città sotto la pioggia per portarmi il caricabatterie del portatile. Mi aveva tenuto la mano durante il parto. Aveva insegnato a mia figlia ad andare sul monopattino, prima che il gioco d’azzardo prendesse il sopravvento su tutto.

Sapevo che aveva bisogno di aiuto, non di altra vergogna.

Così lo abbiamo iscritto a un programma di recupero.

Non è stato facile. È ricaduto due volte. Ha urlato contro il personale. Ha saltato appuntamenti.

Ma ogni volta, è tornato.

Poco a poco, ha cominciato a migliorare.

Un giorno, dopo sei mesi, mi ha scritto:

«Posso venire a una sua partita di calcio? Resto in disparte. Voglio solo guardarla.»

Ne ho parlato con Nate. Abbiamo deciso che sì, con dei limiti, poteva venire.

È arrivato. Silenzioso, sobrio, rasato. Non ha cercato di avvicinarsi a lei. Ha solo osservato. Ha applaudito piano quando ha segnato.

Lei l’ha visto. Gli è corsa incontro e l’ha abbracciato fortissimo.

Da quel momento, sono stati piccoli passi. Visite supervisionate. Colazioni del fine settimana. Sedute di terapia dove ha chiesto scusa, apertamente, a entrambe.

Ha venduto la macchina per restituire parte dei soldi. Ha iniziato a fare volontariato nello stesso centro che lo ha aiutato.

Non è perfetto. E forse non lo sarà mai.

Ma è presente.

Mia figlia ha ancora quell’iPhone. Gliel’abbiamo lasciato — dopo averlo completamente resettato e impostato controlli parentali rigidi.

Ogni tanto, fa una videochiamata al nonno per mostrargli un disegno o un nuovo passo di danza.

E a volte li guardo parlare, in silenzio, dalla porta, un po’ stupita.

Non molto tempo fa, ero pronta a cancellare quest’uomo dalle nostre vite.

Ma le persone non migliorano se le tagli fuori.

Migliorano quando qualcuno crede che possano farcela.

La lezione più grande che ho imparato? Mettere dei limiti non è lo stesso che abbandonare. Si può amare qualcuno e, allo stesso tempo, dire: «Questo non va bene.» Si può proteggere la propria famiglia e tendere una mano a chi è caduto.

A volte, l’atto d’amore più potente è concedere una seconda possibilità — con le giuste barriere.

Se anche tu hai dovuto scegliere tra proteggere la tua pace e tenere qualcuno nella tua vita, sappi che non sei solo.

E a volte, con tempo, onestà e tante conversazioni difficili, l’equilibrio giusto si può trovare.

Add comment