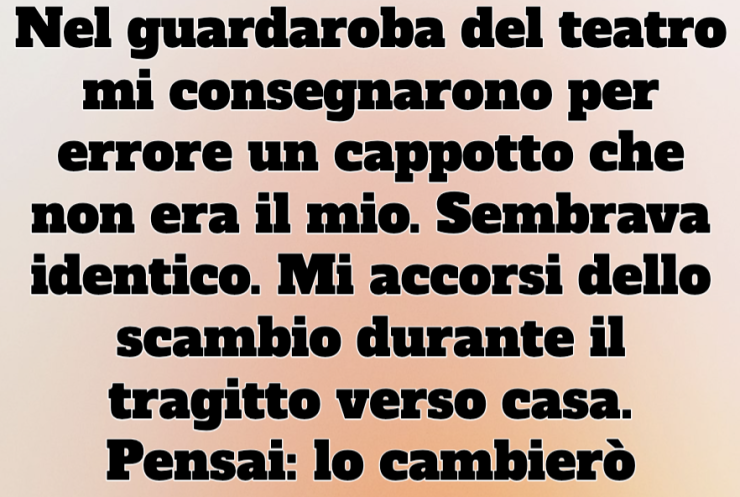

Nel guardaroba del teatro mi consegnarono per errore un cappotto che non era il mio. Sembrava identico. Mi accorsi dello scambio durante il tragitto verso casa. Pensai: lo cambierò domani. Salgo in ascensore con il mio vicino, e lui inizia a fissare il cappotto.

Strizza gli occhi e mi chiede: “Ehi… dove hai preso quello?”

Guardo il cappotto e sorrido. “Storia curiosa. Me ne hanno dato uno sbagliato al teatro. Lo riporterò domani.”

Il suo volto cambia. “Somiglia esattamente a quello di mio fratello.”

Alzo le sopracciglia. “Sul serio?”

Annuisce lentamente, senza distogliere lo sguardo. “Sì. È morto lo scorso inverno. Mia madre diede via il suo cappotto… disse che non riusciva più a tenerlo in casa.”

Non so cosa dire. L’ascensore sembra restringersi. Riesco solo a mormorare: “Mi dispiace.”

“No, va bene,” risponde, voltandosi. “È solo strano rivederlo.”

Arriviamo al nostro piano. Esco con mille domande in testa. Una volta in casa, controllo le tasche. Forse c’è un’etichetta, uno scontrino, qualcosa.

Trovo un foglio piegato nella tasca interna. Lo apro con cautela. È una lettera, scritta a mano, breve. “Se stai leggendo questo, spero tu stia al caldo, e spero che tu sia gentile. Questo cappotto ha attraversato molto. Abbine cura, e forse lui avrà cura di te.”

Nessun nome. Nessuna data. Ma c’è qualcosa che mi fa venire i brividi.

Mi siedo sul divano e lo guardo di nuovo. È davvero quasi identico al mio — blu navy, stessa taglia, persino lo stesso bottone mancante sulla manica. Ma la fodera è diversa. Più morbida. Migliore. Quasi come se fosse stato cucito su misura per una vita che ancora non conosco.

La mattina seguente torno al teatro con il cappotto. Spiego l’accaduto alla donna del guardaroba. Controlla i registri e aggrotta la fronte.

“Non abbiamo avuto segnalazioni di cappotti mancanti ieri sera,” dice. “E lei è stata l’ultima ad andarsene.”

Sbatto le palpebre. “Ma… io avevo lasciato il mio.”

Lei alza le spalle. “Forse qualcuno ha preso il suo per sbaglio. Ma nessuno ha riportato un cappotto blu navy.”

Esco dal teatro con una sensazione strana. Come se fosse stato il cappotto a trovare me. So che suona assurdo, ma non riesco a togliermelo dalla testa.

Passano alcuni giorni. Piove quasi ininterrottamente. Quella pioggia fredda che si infila nelle ossa. Indosso il cappotto — il mio non è mai riapparso — e devo ammettere: è più caldo di qualunque altro io abbia mai posseduto. Sembra modellarsi su di me. Come se volesse proteggermi.

Quella settimana succedono tre cose insolite.

Primo: trovo una banconota da venti nella tasca interna. E sono sicuro di aver controllato bene prima.

Secondo: incontro per caso Mateo, un vecchio amico che non vedevo da quattro anni. Mi guarda e ride. “Amico. Incredibile. Mio fratello aveva un cappotto identico a quello.”

Terzo: aiuto una signora anziana ad attraversare la strada dopo che le si rompono le buste della spesa. Lei mi dice: “Hai un buon cuore, si vede. E quel cappotto ti dona. Ha una storia.”

Quella sera appendo il cappotto vicino alla porta. Mi siedo con una tazza di tè, pensando a ciò che quel cappotto ha vissuto, a chi è appartenuto, a cosa significava quella lettera.

La mattina dopo mi sveglio presto, con più energia del solito. Decido di andare al parco vicino al lago — non ci andavo da mesi.

C’è una panchina dove mi sedevo con mio padre. È morto lo scorso anno, e non avevo mai avuto il coraggio di tornarci. Ma oggi… sembra il momento giusto.

Cammino in silenzio. Il vento è tagliente, ma lo sento a malapena. Il cappotto mi avvolge come uno scudo.

Al parco, un bambino piange vicino alla panchina. Mi inginocchio accanto a lui.

“Ehi, tutto bene?”

Scuote la testa. “Ho perso il mio cane.”

Guardo intorno. “Come si chiama?”

“Biscuit,” singhiozza. “Ha inseguito uno scoiattolo.”

Gli dico di restare lì, poi corro lungo il sentiero intorno al lago, chiamando il cane. Dopo pochi minuti, vedo un piccolo terrier impigliato tra dei rami.

“Ehi, Biscuit,” chiamo piano.

Il cane abbaia e si libera, scodinzolando. Lo prendo in braccio ridendo.

Il volto del bambino si illumina quando torno. Abbraccia Biscuit e poi me.

“Sei come un supereroe,” dice.

Sorrido. “È il cappotto. Mi dà i poteri.”

Ride e corre via con il suo cane.

Mi siedo sulla panchina dopo che se ne sono andati. Il lago è immobile. Il tempo preferito di mio padre. Sento quasi la sua voce: “La pace arriva quando smetti di cercarla.”

Tornato a casa, sento l’impulso di controllare di nuovo il cappotto.

Questa volta trovo qualcosa nell’altra tasca: una piccola foto in bianco e nero. Un uomo e una donna che ballano. Sul retro, una data scritta a mano: 12 marzo 1967.

La donna somiglia molto alla madre del mio vicino. L’ho vista solo un paio di volte, ma la somiglianza è forte.

Bussò alla loro porta.

Mi apre Alex, il mio vicino.

“Credo appartenesse a tuo fratello,” dico, porgendogli la foto.

La guarda, a bocca aperta. “Dove l’hai trovata?”

“Nel cappotto. Quello che dicevi somigliare al suo.”

Chiama sua madre. Quando vede la foto, trattiene il fiato.

“Questa fu scattata il giorno in cui nacque,” dice piano. “Ero io con suo padre, prima che ci lasciasse.”

Sorride con gli occhi lucidi. “Quel cappotto doveva trovare te.”

Scuoto la testa. “Lo restituisco. Non volevo tenerlo—”

Mi prende la mano. “No. Ti ha trovato. E a lui sarebbe piaciuto così.”

Da quel momento, qualcosa nella mia vita cambia.

Piccole cose, ma si sommano.

Ricevo una chiamata da un vecchio lavoro che credevo perduto: mi offrono un contratto freelance meglio pagato di quanto avessi mai avuto.

Torno a correre. Solo un miglio all’inizio. Il cappotto viene con me, fino all’arrivo della primavera.

Un giorno, uno sconosciuto mi ferma fuori dalla biblioteca. Indica il cappotto: “È un mio vecchio modello. Ne ho fatti cinque negli anni ’80. Non ne vedevo uno da secoli.”

Parliamo. Scopro che gestisce un piccolo laboratorio di sartoria in città. Si offre di sistemare gratuitamente il bottone mancante.

Dentro l’asola, trova qualcosa. Un minuscolo rotolo di carta. Giuro che è vero.

Me lo porge con cura. Lo apro a casa. Dice: “Fidati del tuo cammino. Tutto ciò che dai, ti torna indietro moltiplicato.”

Rimango in silenzio a lungo.

Quella settimana inizio a fare volontariato al rifugio locale. Solo poche ore. Zuppe calde, abiti puliti, parole gentili.

Una sera, porgo un cappotto a un uomo che abbassa lo sguardo e dice: “Questo è troppo grande.”

Esito. Poi mi tolgo il mio e glielo porgo.

“Sei sicuro?” chiede.

“Sì,” annuisco. “L’ho avuto abbastanza.”

Lo indossa e sorride. “La cosa più calda che ho messo da anni.”

Torno a casa nel freddo. Ma, per la prima volta, mi fa bene.

Il giorno dopo trovo il mio cappotto originale appeso nella lavanderia del palazzo. Nessun biglietto. Nessuna spiegazione. Solo pulito e piegato con cura.

Dentro la tasca, c’è una nuova lettera.

Stessa calligrafia della prima.

“Hai fatto bene. Continua così.”

Ancora oggi non so come ci sia finita. Forse qualcuno mi osservava. Forse è stata solo una coincidenza.

Ma da tutta questa strana esperienza, ho imparato qualcosa.

Alcune cose entrano nella nostra vita come errori. Un cappotto sbagliato, una foto persa, una mattina fredda.

Ma se presti attenzione — se sei disposto ad ascoltare — ti condurranno esattamente dove devi andare.

Quel cappotto non era magico. Non nel senso delle favole. Ma portava con sé delle storie. E mi ha ricordato che tutti noi portiamo qualcosa che vale la pena condividere — calore, gentilezza, memoria, speranza.

Quindi, se un giorno la vita ti mette addosso il cappotto sbagliato, forse non affrettarti a restituirlo. Indossalo. Sentine il peso. Potresti scoprire che ti calza meglio di quello che avevi perso.

E quando sarà il momento, passalo a qualcun altro.

Potrebbe aver bisogno di quel calore.

Add comment