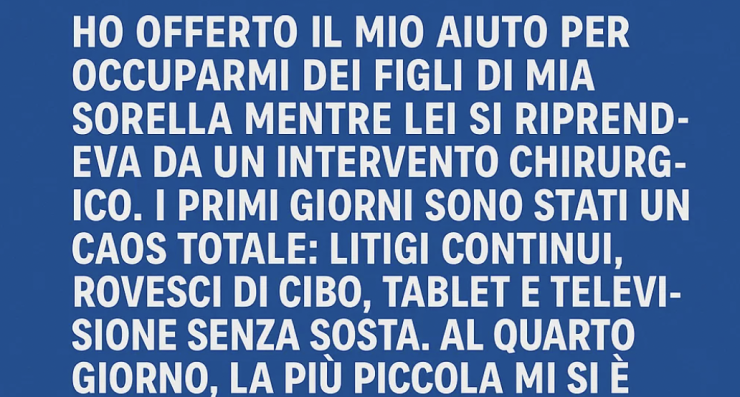

Mi ero offerta di badare ai figli di mia sorella mentre lei si riprendeva dall’intervento. I primi giorni furono un caos: litigi, disastri in cucina, schermi sempre accesi. Il quarto giorno, la più piccola mi si aggrappò e mi sussurrò:

«La mamma ha detto che ti prenderai cura di noi se non si sveglia più.»

Il petto mi si strinse. Quella notte sbirciai nel suo telefono e trovai decine di messaggi non inviati, tutti indirizzati a me.

Scorrevano sotto le dita tremanti. Alcuni lunghi e pieni d’emozione, altri solo poche parole. Molti iniziavano con: “Se stai leggendo questo…”

Doveva averli scritti nelle lunghe notti prima dell’operazione, quando la paura prendeva il sopravvento. Sentivo tutto il suo terrore in ogni parola. Il messaggio lasciato a metà fu quello che mi colpì di più: “Promettimi che li amerai come se fossero tuoi…”

Seduta sul bordo del suo divano, la luce del telefono illuminava il mio viso. I bambini dormivano al piano di sopra—tre, tutti sotto i dieci anni. I loro corpi piccoli avvolti in coperte portate da casa. Solo allora mi resi conto di quanto fossero ancora piccoli. E spaventati.

La mattina dopo li feci sedere al tavolo della cucina. Cercai di mantenere la voce leggera, come se nulla fosse cambiato, ma il peso sul petto mi schiacciava.

«La mamma è ancora in terapia intensiva,» dissi. «Ma noi restiamo forti e ci prendiamo cura l’uno dell’altro, va bene?»

Annuirono. Maddie, la più grande, undici anni, distolse lo sguardo, come se non volesse lasciarsi andare. Joey, il secondo, giocherellava con i bordi del toast. E la dolce Lily—quella che mi aveva sussurrato la frase—si rannicchiò in grembo a me e da lì non si mosse per tutta la giornata.

La verità è che l’intervento di mia sorella doveva essere di routine. In day hospital. Solo la rimozione di un fibroma. Ma qualcosa andò storto. Emorragia interna. Terapia intensiva. Coma farmacologico. I medici erano ottimisti ma vaghi, e io non avevo voluto spaventare i bambini con troppi dettagli.

Ma ora dovevo affrontare la realtà: c’era la possibilità concreta che mia sorella non tornasse più a casa.

Avevo la mia vita: un piccolo appartamento, un lavoro in una ONG, un fidanzato con cui non ero nemmeno sicura di voler costruire un futuro. I bambini non erano mai stati nei miei piani. Eppure eccomi lì, a scaldare crocchette di pollo, piegare calzini minuscoli e fare da arbitro a litigi infiniti con i Lego.

Non dissi ai bambini quello che Lily mi aveva confidato. Lo tenni per me. Ma non smise mai di tormentarmi.

I giorni successivi migliorarono, in quel modo che si potrebbe definire “sopravvivere appena”. Trovammo un ritmo. Feci una tabella di adesivi per il lavaggio dei denti. Cominciammo a ballare prima di andare a dormire per scaricare le ultime energie. Persino il broccolo ebbe successo, fingendo che fossero alberelli invasi da lava di formaggio.

Maddie cominciò ad aprirsi un po’. Le piaceva restare sveglia con me dopo che gli altri dormivano. Una notte sussurrò:

«La mamma ti ha parlato della scatola azzurra?»

«No,» risposi sorpresa. «Che scatola azzurra?»

Esitò, poi disse: «È nel suo armadio, dietro le scarpe. Ha detto che era per quando le fosse successo qualcosa.»

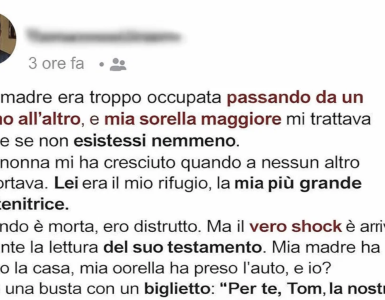

Quando andarono a dormire, entrai nella stanza di mia sorella. L’armadio aveva ancora l’odore del suo shampoo, e quella fragranza bastò a farmi venire le lacrime. Trovai la scatola—azzurra chiaro, con delle piccole margherite stampate sopra. La aprii con mani tremanti.

Dentro c’era una lettera per me. E sotto, documenti legali: testamento, certificati di nascita, dati medici e—mi mancò il respiro—un modulo di affido legale. Con il mio nome. Firmato e autenticato.

Aveva nominato me come tutrice.

Mi accasciai sul pavimento e scoppiai in lacrime. Non perché non volessi occuparmi di loro, ma perché lei si era fidata di me con ciò che aveva di più caro. Perché aveva visto in me qualcosa che io stessa non riuscivo a vedere.

La mattina dopo arrivò una chiamata dall’ospedale. Mia sorella era stabile, ma ancora incosciente. Avevano ridotto la sedazione: ora si trattava solo di aspettare. Non dissi nulla ai bambini. Non ancora. Avevo bisogno di certezze.

Durante la settimana successiva, qualcosa cambiò. I bambini erano sempre bambini—Joey allagò il bagno cercando di costruire un vulcano di bolle, Maddie ebbe una crisi isterica per un caricabatterie rotto—ma cominciammo a ridere di più. A sentirci uniti. Non ancora una famiglia, ma quasi.

Poi, bussarono alla porta.

Una donna in camicia stirata, con una cartelletta in mano, si presentò come assistente sociale.

«Abbiamo ricevuto una segnalazione dall’ospedale,» disse. «Dobbiamo verificare che i bambini siano in un ambiente sicuro.»

Fui gentile ma decisa. Le mostrai i documenti dell’affido. Lei annuì, ma prese comunque appunti.

Poi pronunciò una frase che mi gelò il sangue.

«C’è stata anche una richiesta dal padre biologico dei bambini.»

La fissai. «Il padre? Non si fa vedere da anni.»

Lei fece un sorriso tirato. «Anche così, ha diritto per legge a chiedere l’affido.»

Dopo che se ne andò, chiamai Jasmine, la migliore amica di mia sorella. Era l’unica a conoscere tutta la storia.

«Che sta combinando?» chiesi.

Jasmine sospirò. «So che è tornato in città da qualche mese. Magari vuole solo fare bella figura. O magari vuole davvero essere un padre, chi lo sa.»

Quella notte non dormii quasi per niente.

Il giorno dopo, il padre dei bambini si presentò.

Indossava un giubbotto di pelle e occhiali da sole, come se stesse andando a un colloquio. Maddie si bloccò appena lo vide. Joey non lo riconobbe. E Lily si nascose dietro di me.

Lui sorrise nervosamente. «Ehi, volevo solo vederli.»

Uscii e chiusi la porta alle mie spalle.

«Non sei il benvenuto,» dissi. «Non ti conoscono.»

Scrollò le spalle. «Potrebbero. Sono cambiato.»

Lo guardai dritto negli occhi. «Hai avuto la tua occasione. Hai abbandonato loro e loro madre. Non puoi tornare ora solo perché potresti ottenerli facilmente.»

Stava per ribattere, ma si fermò. «Lascerò che sia il giudice a decidere.»

E lo fece. Una settimana dopo ricevetti la notifica: aveva chiesto l’affido temporaneo. L’udienza era fissata dieci giorni dopo.

Avrei voluto urlare. Scappare. Invece mi misi al lavoro.

Chiamai un avvocato. Raccolsi documenti. Stampai foto di compleanni, visite mediche, messaggi in cui mia sorella si sfogava su di lui. Convinsi anche la psicologa scolastica a testimoniare: Maddie le aveva detto una volta, “Spero di non vedere mai più mio padre.”

Ma la cosa più importante fu dire tutto ai bambini.

All’inizio furono in silenzio. Poi Joey chiese: «Dobbiamo andare con lui?»

«No,» risposi stringendogli la mano. «Non se raccontiamo la verità.»

Maddie si alzò. «Allora voglio parlare io con il giudice. Voglio che sappia che lui è un estraneo.»

La mattina dell’udienza li portai a fare colazione fuori. Pensai che, se le cose fossero andate male, almeno avevamo avuto un pasto sereno insieme. Ma entrando in aula, provai qualcosa di inaspettato: speranza.

Mia sorella stava migliorando. Respirava da sola. I medici erano ottimisti sul suo risveglio nei giorni successivi.

Contava.

L’udienza fu lunga. Il mio avvocato presentò i documenti. Il giudice fece qualche domanda gentile ai bambini. E loro furono meravigliosi. Maddie guardò il giudice negli occhi e disse:

«Lui non è davvero nostro papà. La nostra mamma è la zia.»

Alla fine, il giudice si sporse in avanti e disse:

«Finché la madre non sarà in grado di decidere, non vedo motivo per interrompere ciò che è chiaramente un ambiente stabile e amorevole.»

Scoppiai a piangere in aula.

Quella sera, dopo aver messo i bambini a letto, mi chiamò l’ospedale.

Mia sorella aveva aperto gli occhi.

Il giorno seguente andai a trovarla da sola. Sembrava fragile, ma mi strinse la mano con forza.

«Ce l’hai fatta,» sussurrò.

«No,» risposi sorridendo tra le lacrime. «Ce l’abbiamo fatta.»

Restò in ospedale altre due settimane, poi tre in riabilitazione. In quel tempo parlammo ogni giorno. Non solo per aggiornarci. Ma per pianificare.

Quando tornò a casa, avemmo una lunga conversazione sui bambini. Mi disse:

«Sono cambiati. Tu li hai cambiati. E loro hanno cambiato te.»

Aveva ragione.

Non tornai nel mio appartamento. Mi trasferii da loro.

Non perché dovessi. Ma perché volevo.

I bambini mi chiamano ancora “zia”, ma a volte sbagliano e mi chiamano “mamma”. Non li correggo mai.

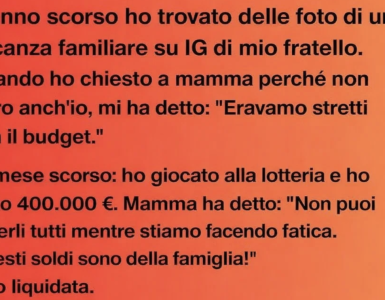

Il padre alla fine ritirò la richiesta. Non so se per rimorso o semplice disinteresse. Ma scomparve di nuovo.

E la mia vita? Il mio fidanzato ed io ci siamo lasciati. Mi disse: “Io non sono fatto per avere bambini.”

Io gli risposi: “Va bene così. Io invece sì.”

Ora, a quasi un anno di distanza, siamo una famiglia.

Non perfetta. Ma vera.

A volte mi chiedo ancora come sia successo—come sono passata da una vita libera e leggera a file per l’asilo e montagne di bucato.

Poi Lily mi corre incontro a braccia aperte. O Joey mi mostra un disegno della nostra casa, con tutti noi dentro. O Maddie appoggia la testa sulla mia spalla durante un film.

E capisco.

Ero destinata a stare qui, fin dall’inizio.

A volte, la famiglia non è chi avevi pianificato di essere—ma chi scegli di diventare quando la vita ti chiede più di quanto avresti mai immaginato.

Se vuoi, posso aiutarti a trasformarla anche in video narrato con voce maschile e musica di sottofondo, o creare una immagine emozionale con una frase centrale tratta dal testo. Fammi sapere.

Add comment