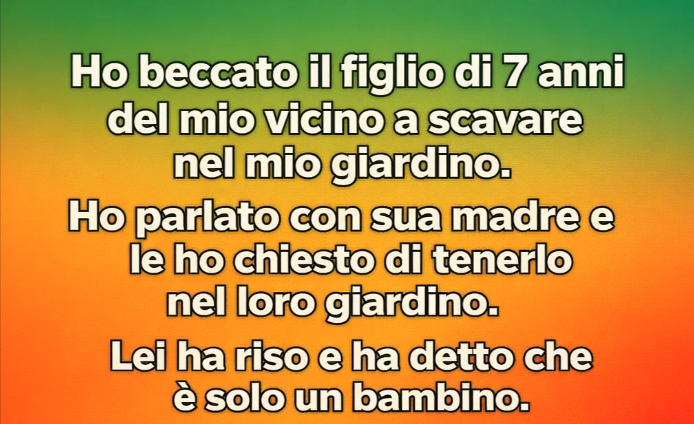

L’ho beccato mentre scavava nel mio giardino. Ha solo sette anni, si chiama Tayo. Ho parlato con sua madre, Kendra, chiedendole gentilmente di tenerlo nel loro cortile.

Lei ha riso. «È solo un bambino!» ha detto, come se fosse una scusa universale.

Due giorni dopo, Tayo ha rotto una delle mie lampade da giardino.

Ne avevo abbastanza.

Senza fare scenate, sono andato a comprare dei faretti solari con sensori di movimento.

Non volevo essere “quel” vicino — il pignolo, il litigioso — ma dopo settimane di aiuole calpestate, pacciamatura sparsa ovunque e persino una confezione di succo vuota infilata nella mia cassetta della posta, ero arrivato al limite.

Il problema non era il bambino. Era la madre.

Ogni volta che lo riprendevo, lei sorrideva come se fosse tenero.

«Sta esplorando!» disse una volta, mentre io cercavo di spiegare che suo figlio aveva dissotterrato due bulbi di tulipano.

Dopo l’episodio con la lampada, installai i faretti. Discreti, ma efficaci: appena qualcuno passava, si accendevano con un bagliore capace di fermare anche un procione a metà corsa.

Due sere dopo, verso le otto e mezza, le luci si accesero. Guardai fuori: Tayo correva sul mio prato ridendo, mentre sua madre lo chiamava distrattamente da lontano.

Il mattino dopo, una lampada pendeva, spaccata.

Non urlai, non bussai alla loro porta.

Feci foto, conservai la ricevuta, presi appunti.

Una settimana più tardi, trovai un biglietto sul parabrezza:

“Smetti di spiare mio figlio o te ne pentirai.”

Nessuna busta. Solo un foglio piegato.

Non avevo mai filmato né rimproverato Tayo direttamente.

Eppure ora ricevevo minacce.

Portai il biglietto alla polizia. Mi dissero che, finché non ci fosse stato un vero schema di molestie, non potevano fare molto, ma mi consigliarono di tenere un registro dei disturbi.

Così iniziai a documentare tutto: data, ora, incidente.

Fiori calpestati, disegni di gesso sui gradini, rumori notturni.

Poi comparve un alleato inatteso.

Il signor Olufemi, un anziano che abitava due case più in là, mi fermò mentre innaffiavo la siepe.

«So cosa sta succedendo,» disse. «Non sei tu il pazzo.»

Mi raccontò che l’estate precedente il suo roseto era stato tagliato… con le forbici. Da chi? Da Tayo.

«Pensano che tutti debbano sopportarlo solo perché è un bambino,» aggiunse. «Ma così gli insegnano che le regole non contano.»

Aveva ragione.

Due settimane dopo, la situazione esplose.

Trovai un fenicottero di plastica infilzato nella mia cassetta della posta. Il bastone aveva bucato le lettere, compresa una bolletta.

Non era uno scherzo. Era un messaggio.

Installai una videocamera Ring.

La sera successiva riprese Tayo che lanciava sassi contro la mia luce del portico.

Sua madre era lì, sul marciapiede, al telefono, indifferente.

Consegnai tutto — foto, video, orari — all’amministrazione condominiale (HOA) e feci un reclamo formale.

Mi dissero che altri si erano lamentati, ma nessuno aveva prove.

Fu allora che Kendra impazzì.

Si presentò alla mia porta, riprendendo con il telefono.

«Ah, ti piace filmare i bambini, eh? Malato!»

Rimasi calmo. «Sto solo documentando i danni, Kendra.»

«Odi i bambini! Hai un problema con noi da quando ci siamo trasferiti!» urlò.

Dopo la mia denuncia, il condominio le mandò una lettera di richiamo.

Pensavo fosse finita.

Poi mi arrivò la notifica:

Mi citava in tribunale per danno emotivo e riprese non autorizzate di un minore.

Passai la sera seduto al tavolo, tremando.

Ma decisi che non mi sarei più difeso soltanto.

Avrei reagito.

Stampai ogni prova.

Raccolsi una dichiarazione scritta del signor Olufemi.

Due altri vicini accettarono di parlare in forma anonima.

Il giorno dell’udienza arrivai in anticipo.

Lei entrò in ritardo, occhiali da sole, il figlio col tablet in mano.

Il giudice ascoltò tutto.

Kendra parlò di me come di un maniaco che “spia i bambini”, raccontando di sentirsi perseguitata.

Quando fu il mio turno, consegnai la cartellina con le prove.

Il giudice visionò il video del piccolo che lanciava sassi mentre lei lo ignorava.

Il volto di Kendra si spense.

Provò a difendersi: «Sono solo bambini! Non si distruggono famiglie per qualche sassolino!»

Ma il giudice fu chiaro:

«Lei ha intentato la causa. Lei ha scelto di arrivare qui.»

La causa fu respinta.

Il giudice mi concesse anche un’ordinanza di tutela per “molestia di proprietà.”

Lei prese suo figlio e se ne andò senza dire una parola.

Pensavo fosse finita.

Finché due settimane dopo non bussò alla mia porta un’anziana signora.

«Sono la madre di Kendra,» disse. «E… mi dispiace.»

Rimasi sorpreso.

Si chiamava Dola. Mi raccontò che Kendra era sola, abbandonata dal marito, e che non sapeva più come gestire né la rabbia né il bambino.

«Le ho detto che si è coperta di ridicolo,» ammise. «Ora stanno da me. Io mi occupo di Tayo dopo la scuola. Se sei disposto… potremmo ricominciare da capo?»

Accettai.

Da allora, Dola accompagnò Tayo ogni giorno.

Niente più dispetti, niente caos.

Un pomeriggio mi portò anche un dolce fatto in casa.

Qualche settimana dopo, Tayo mi salutò timidamente dal bordo del prato. Gli sorrisi.

Il giorno seguente venne con la nonna e mi porse un disegno: due case, due giardini, un grande sole e, in alto, la scritta “SCUSA”.

Mi si sciolse il cuore.

Parlammo un po’. Disse che voleva piantare un albero.

Così, in autunno, lo piantammo insieme: un piccolo ciliegio giapponese. Gli insegnai a scavare, a sistemare le radici con delicatezza.

Sua madre ci guardava dalla finestra.

Non dimentico quello che è successo.

Tengo ancora la videocamera.

Ma ho imparato che, a volte, le persone non sono cattive: sono solo ferite.

Il ciliegio, la primavera successiva, ha fiorito per la prima volta.

Guardandolo, ho pensato: forse questo posto non è solo mio.

Forse sta crescendo anche qualcos’altro — qualcosa di buono.

Perché mettere dei limiti non significa chiudere le porte.

A volte, serve solo a dare agli altri lo spazio per tornare… migliori.

Add comment