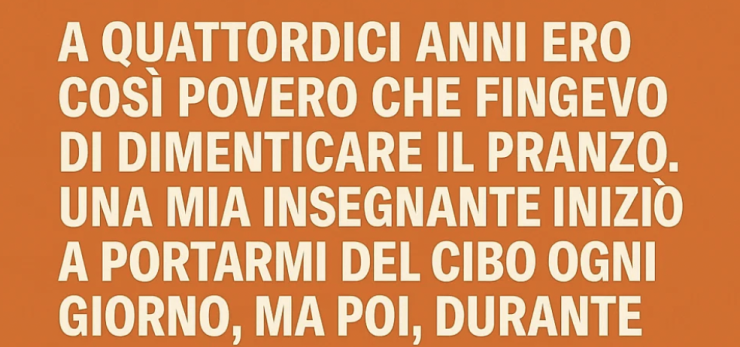

A quattordici anni ero così povera che fingevo di dimenticare il pranzo.

Era più facile che ammettere la verità: la maggior parte dei giorni, quando uscivo per andare a scuola, in casa non c’era più nulla da mangiare. Mia madre lavorava di notte in una lavanderia a secco, a malapena riuscendo a pagare l’affitto. Mio padre era sparito anni prima, lasciando dietro di sé solo una pila di bollette scadute.

Così, a mezzogiorno, mi rifugiavo in biblioteca. Facevo finta di leggere, lo stomaco brontolante, guardando l’orologio che sembrava prendermi in giro.

Fu allora che la signorina Grennan iniziò a farsi vedere.

All’inizio fu qualcosa di impercettibile: una banana “dimenticata” sulla cattedra, una barretta ai cereali “avanzata in sala insegnanti”. Capivo bene cosa stava facendo, ma né io né lei ne parlammo mai.

Poi cominciò semplicemente a prepararmi un panino e della frutta, porgendomeli con un sorriso discreto e senza fare domande.

Durò mesi. E poi, un lunedì, lei non c’era più.

Non in congedo. Non trasferita. Semplicemente… sparita. Nessuno diceva nulla. Il preside si limitò a mormorare: “Questioni personali”. E non la rivedemmo mai più.

Ho pensato spesso a lei.

Passarono dieci anni. Mi feci strada a fatica tra le superiori, lavorai di notte durante l’università e alla fine mi laureai in giurisprudenza. Dormivo pochissimo, arrancavo, ma ce l’avevo fatta.

Lavoravo in un ufficio di assistenza legale, aiutando persone come quella che ero stata un tempo: persone che cercavano solo di sopravvivere.

Una mattina, gettai un’occhiata ai moduli d’ingresso e lessi un nome: Maeve Grennan.

Scoppiai a ridere: doveva essere un caso di omonimia.

Ma quando aprii la porta e la chiamai… mi immobilizzai.

Era lei.

I capelli un po’ più corti, striati di grigio, ma quel sorriso quieto lo avrei riconosciuto ovunque.

Lei non mi riconobbe subito.

«Ciao», riuscii a dire, col cuore in gola. «È… davvero bello rivederti.»

Mi fissò, studiandomi.

Poi disse piano: «Oh, mio Dio. Zadie?»

Annuii e, prima che me ne rendessi conto, ci stavamo abbracciando.

Ma i suoi occhi apparivano stanchi, le mani tremavano. Qualcosa non andava.

Si sedette e iniziò a spiegare—con esitazione, con cautela. Aveva bisogno di aiuto per una disputa con il proprietario di casa: c’era muffa nel suo appartamento, ma il padrone si rifiutava di fare riparazioni.

Sulla carta, pareva semplice. Ma sentivo che c’era dell’altro.

«Maeve», dissi, dimenticando ogni formalità. «Stai bene? Sul serio?»

Esitò. Si morse il labbro.

Poi la verità venne fuori.

Aveva lasciato l’insegnamento per un esaurimento nervoso. Una studentessa di un’altra scuola l’aveva accusata ingiustamente di qualcosa di terribile, ma il contraccolpo aveva distrutto la sua carriera. Nessuna indagine, nessun sostegno. Aveva perso tutto.

Si era trasferita, aveva cercato di ricominciare da zero, lavorando in lavori saltuari. Le avevano revocato la licenza di insegnamento. Nessuno le aveva mai chiesto scusa.

Mi confessò che non aveva mai smesso di pensare a me. Che aiutarmi era stata l’unica parte del suo lavoro che le avesse fatto sentire di fare davvero qualcosa di giusto.

E ora, era lei ad aver bisogno di aiuto.

Presi il suo caso come una questione personale. Andammo all’attacco del proprietario: prove fotografiche, ispezione sanitaria comunale, azione legale. In meno di due mesi ottenne un risarcimento, assistenza per il trasferimento e il patrocinio gratuito per cancellare un vecchio sfratto che la perseguitava.

Ma non finì lì.

Contattai alcune persone: ex insegnanti, un preside in pensione di cui mi fidavo. Piano piano raccogliemmo lettere, testimonianze, una petizione.

Ci volle un anno, ma il nome di Maeve Grennan fu riabilitato. Le restituirono la licenza di insegnamento.

Non tornò in classe, ma fondò un gruppo di alfabetizzazione per bambini in difficoltà.

E mi chiese di parlare alla cerimonia di apertura.

Mi ritrovai lì, con un microfono tra le mani tremanti, a raccontare la storia:

Di una ragazza che fingeva di non avere fame.

Di un’insegnante che se ne accorse e si prese cura di lei.

E di come quel piccolo atto di silenziosa gentilezza cambiò tutto.

Dopo gli applausi, Maeve mi abbracciò di nuovo.

«Mi hai salvata», sussurrò.

«No», risposi. «Sei stata tu a salvare me, per prima.»

La vita ha un modo strano di chiudere il cerchio.

Non puoi mai sapere quale impatto possa avere un gesto semplice—né come la persona che aiuti oggi possa essere quella che domani salverà te.

Se qualcuno ti ha mostrato gentilezza quando ne avevi più bisogno, diglielo. E se puoi ricambiare, fallo.

Potresti salvare più di una vita.

Add comment