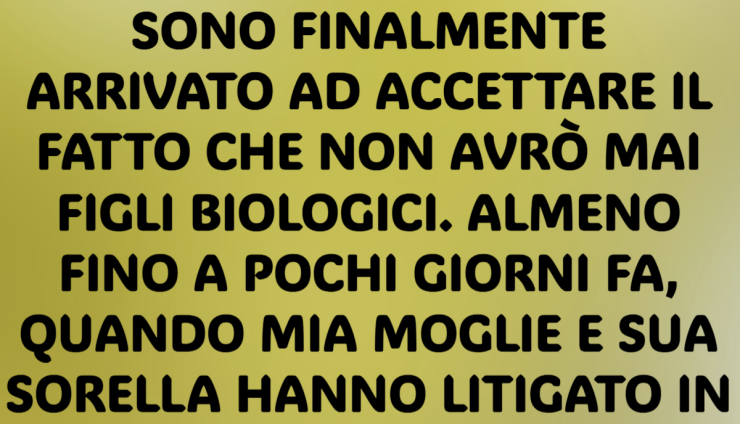

Avevo finalmente fatto pace con l’idea che non avrei mai avuto figli biologici.

Almeno fino a pochi giorni fa, quando mia moglie e sua sorella hanno litigato in casa nostra, e sua sorella ha urlato:

«Ah, a proposito, tuo marito lo sa davvero che tu hai—»

Si fermò di colpo. Sbiancò. Poi scosse la testa e se ne andò, sbattendo la porta così forte che una cornice cadde dal muro del corridoio.

Rimasi a fissare il vetro in frantumi sul pavimento. Mirela, mia moglie, era immobile, le braccia conserte, le labbra serrate, evitando il mio sguardo.

Le chiesi spiegazioni, ma mi liquidò con un gesto: «Zara è solo drammatica, non darle retta», disse, andando in cucina a preparare il tè come se nulla fosse accaduto.

Ma qualcosa era cambiato. Lo sentivo dentro, come una pietra che affonda nell’acqua ferma. C’era qualcosa che non voleva dirmi. E riguardava i figli.

Facciamo un passo indietro. Mirela ed io siamo sposati da nove anni. Lei è serba, io sono trinidadiano-britannico, e ci siamo conosciuti a una conferenza a Lisbona. Ricordo che indossava degli assurdi stivali viola, in piena estate. Quando le chiesi il motivo, rispose: «Perché mi piace sentirmi più alta di quello che sono». Così era lei: brillante, ironica, imprevedibile.

Abbiamo provato ad avere figli all’inizio dei trent’anni. Due anni di cicli monitorati, integratori costosi, speranze e delusioni. Gli esami parlarono chiaro: avevo una “bassa motilità”. Le nostre probabilità erano minime, a meno di tentare la fecondazione assistita. Ma Mirela non voleva: diceva che gli ormoni la spaventavano, che sarebbe stato troppo stressante per entrambi.

L’ho rispettata. Devi rispettare i limiti del tuo partner. Così, col tempo, abbiamo smesso di provarci. Avevamo persino inventato un piccolo rituale: il primo di ogni mese brindavamo con una tazza di tè allo zenzero dicendo, “Un brindisi al Piano B”.

Il Piano B era viaggiare, la libertà, le serate improvvisate… forse un cane. Anche se quel cane non arrivò mai.

Ci siamo buttati nel lavoro. Io ho un laboratorio di mobili su misura; Mirela è una logopedista specializzata nel recupero post-ictus. La vita era piena abbastanza. O almeno, così mi dicevo.

Ma quel litigio con Zara… è stato come una spina che fa scoppiare un palloncino di cui non sapevi nemmeno l’esistenza.

Il giorno dopo chiamai Zara.

Non rispose. Le lasciai un messaggio: «Non voglio creare problemi, ma puoi dirmi che cosa intendevi ieri? Ti prego».

Due giorni dopo mi arrivò un messaggio:

“Chiedi a tua moglie del 2017.”

Il 2017. L’anno in cui Mirela era andata a trovare la zia in Bosnia per tre mesi, subito dopo il secondo test di gravidanza fallito. Disse che aveva bisogno di “aria e prospettiva”.

Io rimasi a casa, cercando di sostenerla, anche se soffrivo anch’io. Ci sentivamo, ma i suoi messaggi erano brevi, distanti. A volte spariva per giorni. Quando tornò, sembrava più serena, ma anche… diversa.

Quella sera non riuscii più a trattenere i pensieri.

«Che cosa è successo nel 2017?» le chiesi. «E non dirmi “niente”. Tua sorella mi ha scritto. Qualcosa non torna.»

Il suo viso si irrigidì. Poi guardò le mani intrecciate sulle ginocchia.

«C’è qualcosa che avrei dovuto dirti,» sussurrò.

Il mio cuore accelerò.

«Quando ero in Bosnia… ero incinta.»

Rimasi senza fiato. «Cosa? Di chi?»

Le lacrime le riempirono gli occhi. «Tuo.»

Mi mancò l’aria.

«L’ho scoperto prima di partire. Non te l’ho detto perché non volevo illuderti di nuovo. Avevo delle perdite e temevo un altro aborto.»

Il mio stomaco si strinse.

«Ma… non lo hai perso?»

Scosse la testa. «L’ho portato a termine.»

Lui.

Mi sentii sprofondare.

«Aspetta… abbiamo un figlio?»

Le mani le tremavano. «L’ho dato in adozione.»

Il mondo girava.

«Non volevo,» continuò, «ma non sapevo cosa fare. Mia zia conosceva una levatrice, che mi mise in contatto con una coppia — tedeschi-svizzeri. Non potevano avere figli. È stata un’adozione privata, silenziosa. Nessun documento con il tuo nome. Ho detto che il padre non sapeva nulla.»

Mi sentii crollare.

«Credevo non volessi la fecondazione per paura degli ormoni,» dissi, la voce incrinata. «Ma eri incinta. Hai avuto un bambino.»

Annuì piano. «E mi sono odiata ogni giorno per questo.»

Mi alzai. Andai alla finestra. La strada era la stessa di sempre. Ma nulla lo era più.

«Pensavo di proteggerti,» disse. «Dal dolore. Dalla paura che non sopravvivesse. Ma quando l’ho tenuto tra le braccia e poi l’ho consegnato… ho capito di aver commesso un errore terribile.»

«Perché non me lo hai detto dopo?»

«Perché temevo che mi avresti odiata. O, peggio, che non ti saresti mai più fidato di me.»

Non risposi. Non ne ero capace. Ogni pensiero era fumo.

Rimasi da mio cugino per due giorni. Poi Zara mi scrisse di nuovo.

«Mi dispiace. Non volevo che uscisse così. Ma avevi diritto di sapere.»

Ci incontrammo in un caffè. Mi raccontò tutto.

Sapeva dal 2018. Mirela le aveva confessato tutto, tra lacrime e vino, giurandole di non dirlo a nessuno.

«Le ho detto di dirtelo,» disse Zara. «Ma aveva paura di perderti. Ti amava, sai? Ti ama ancora.»

Non sapevo cosa provare. Rabbia, dolore, tradimento. Ma sotto tutto questo, una nuova consapevolezza: da qualche parte, avevo un figlio.

Una settimana dopo tornai a casa. Mirela sembrava non dormisse da giorni.

«Voglio trovarlo,» dissi. «Anche solo per sapere chi è. Non voglio sconvolgere nessuno, ma devo sapere.»

Lei annuì. «Ti aiuterò.»

Ci vollero due mesi. La coppia si era trasferita in Belgio. Mirela aveva ancora il contatto della levatrice, Lidija. Le scrivemmo. Ci rispose che la famiglia era disposta a un contatto limitato, tramite lei.

Scrissi una lettera. Raccontai la mia storia. Non volevo interferire, solo sapere qualcosa: un nome, una foto.

Tre settimane dopo arrivò la risposta.

Si chiama Elias.

Ha i ricci scuri e una fossetta sulla guancia sinistra. Ama disegnare animali ed è ossessionato dai camion. Ha sei anni.

Ci mandarono una foto.

Lo guardai per ore. Somigliava incredibilmente a mio nipote Jamal da piccolo. Stessi occhi grandi, stesso sorriso storto.

Poi iniziammo a scriverci. Con calma. Ci mandarono altre foto. Raccontarono a Elias di noi, con dolcezza.

Durante una videochiamata, ci mostrò la sua collezione di camion. Chiese se ci piacevano le banane.

«Solo quando sono ancora un po’ verdi,» risposi.

Rise.

E in quel momento, qualcosa dentro di me si rimise al suo posto.

Non abbiamo cercato di “riprenderlo”. Sarebbe stato ingiusto. Ma abbiamo chiesto di poter restare nella sua vita, come amici, come adulti che lo amano.

La coppia — Tomas e Nadine — è stata gentile, prudente, ma ha detto sì.

È passato quasi un anno.

Ci sentiamo ogni poche settimane, ci scambiamo pacchi e lettere. Per il suo ultimo compleanno gli ho spedito un trenino di legno che ho intagliato io. Lo tiene accanto al letto.

Quest’estate lo incontreremo di persona, per la prima volta. Solo un fine settimana, ma è già tanto.

Mirela ed io stiamo guarendo. Piano. Abbiamo iniziato la terapia. C’è ancora dolore, certo, ma anche un barlume di pace.

Una volta mi ha detto: «Non puoi tornare indietro. Ma puoi sederti nella verità, e da lì ricominciare a camminare.»

Aveva ragione.

Forse non siamo una famiglia tradizionale. Ma siamo veri. E c’è amore — disordinato, ferito, ma vivo.

Se stai trattenendo una verità perché temi che distruggerà tutto… forse è ora di lasciarla uscire.

Non sai mai cosa può nascere dalle macerie.

Add comment