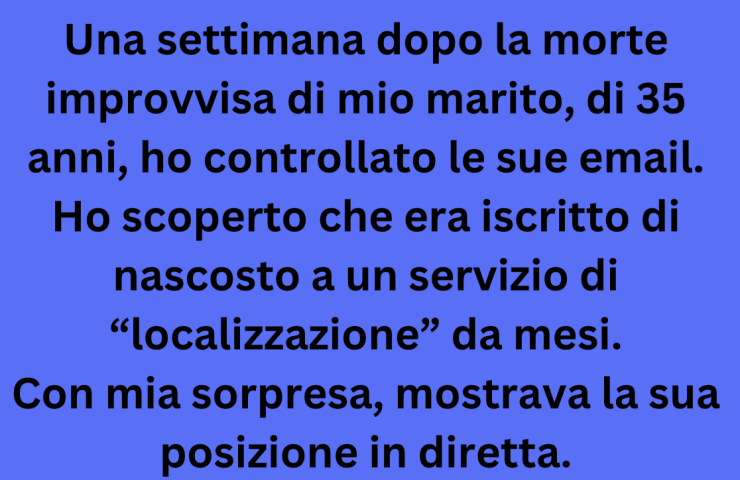

Mio marito è morto improvvisamente a 35 anni. Una settimana dopo ho aperto le sue email. Ho scoperto che era segretamente iscritto a un servizio di “localizzazione” da mesi.

Con mia sorpresa, mostrava la sua posizione in tempo reale.

Sono salita in macchina per seguirlo.

All’improvviso, è comparsa sullo schermo una chat con un messaggio:

«Non sei lui. Chi sei?»

Le mie mani si bloccarono sul volante. Il messaggio lampeggiava sul cruscotto, come in un thriller da film.

Avevo aperto l’app solo per una curiosità confusa. Gli ultimi sette giorni erano stati una nebbia—piani per il funerale, casseruole dai vicini, telefonate di pianto. Non avevo avuto tempo di piangere davvero.

Quella mattina, sentivo la pelle tremare per il silenzio nella nostra casa.

Nessun rumore di chiavi che cadevano sul tavolo.

Nessun odore di quella stupida gomma alla cannella che masticava sempre.

Avevo bisogno di sapere dove fosse andato. Forse aveva un posto dove andava a camminare e non me l’aveva mai detto. Forse era solo un errore.

Ma quel puntino blu iniziò a muoversi.

Lo seguii. Mi portò fuori città, oltre la via per il lago dove facevamo spesso picnic.

Quando mi avvicinai a un gruppetto di cabine vicino a Huron Pines, la chat apparve di nuovo:

«Non sei lui. Chi sei?»

Veniva dall’app stessa—un sistema di messaggistica interna.

Non risposi. Restai a fissare lo schermo, col cuore che batteva forte.

Un altro messaggio:

«Ha detto che eri gentile. Che avresti lasciato perdere.»

Schiacciai l’accensione. Mi fermai nel vialetto di una di quelle cabine color ruggine.

Davanti alla veranda c’era una Prius grigia, parcheggiata storta.

La stessa Prius che avevo incrociato decine di volte in città senza pensarci due volte.

Scrissi:

«Dov’è mio marito?»

La risposta arrivò subito:

«Morto. L’hai seppellito, ricordi? Ma non i suoi segreti.»

Sento che il sangue si tramutò in fumo.

Avrei dovuto tornare indietro.

Avrei dovuto cancellare quell’app.

Invece uscii dall’auto e andai alla porta.

La donna che mi aprì non poteva avere più di 25 anni.

Treccia lunga, felpa oversize, senza trucco.

Sembrava una studentessa che saltava le lezioni.

Il suo volto si afflosciò quando mi vide.

«Devi essere Mara,» disse.

Annuii, senza voce.

Lei si fece da parte e mi fece entrare.

La cabina era semplice—un unico ambiente con angolo cottura e letto disordinato.

Un paio di stivali vicino alla porta.

Mezzo sacchetto di M&M al burro di arachidi sul bancone.

Sulla porta del frigo, una foto attaccata con lo scotch.

Mio marito, sorridente.

Che teneva in braccio un bambino.

«Hai cinque secondi per spiegarti,» dissi a voce roca.

Lei si sedette sul bordo del letto, le gambe tremavano.

«Si chiamava Khaled. Almeno per me. Ci siamo incontrati in un bar a Ferndale due anni fa. Mi aveva detto che era separato ma non divorziato. Che non voleva coinvolgerti finché non si fosse sistemato tutto. Ci siamo trasferiti qui l’inverno scorso. Voleva tempo prima che la cosa diventasse pubblica.»

Mi sedetti lentamente sulla sola sedia nella stanza.

«Mi ha detto che si chiamava Samer,» dissi.

«Che era sviluppatore software. Siamo stati sposati sei anni. Spariva per i fine settimana dicendo che lavorava. E ci credevo.»

La donna deglutì.

«Mi chiamo Liana. Nostra figlia si chiama Noor.»

Qualcosa si spezzò nei miei occhi.

Non sapevo neanche cosa arrabbiarmi—di lui, di lei, o di tutto questo mondo malato.

Ma non piansi.

Non tremai nemmeno.

Chiesi un’unica domanda.

«Ti amava?»

Lei guardò a terra.

«Diceva di sì. Ma ora… non so nemmeno se quello era davvero il suo nome.»

Restammo in silenzio a lungo.

Noor iniziò a piangere nella stanza accanto.

Liana si alzò quasi automaticamente, poi si fermò.

«Vuoi conoscerla?»

Le mie labbra si mossero.

«No. Non ancora.»

Me ne andai senza dire altro.

In macchina urlai.

Una volta sola.

Dal profondo.

La voce si spezzò.

Guidai senza meta fino a quando la benzina non lampeggiò.

Quella notte aprii il portatile di mio marito.

Scavai nelle sue email, in ogni file.

Era peggio di quanto pensassi.

Aveva un altro conto in banca.

Foto di viaggi con Liana e la bambina.

Email a un agente immobiliare.

Perfino una bozza di testamento, con Liana nominata come contatto di emergenza.

Mi sentii stupida.

Peggio che stupida.

Tradita non basta.

Era come vivere in un film scritto da qualcun altro.

Due giorni dopo chiamai Liana.

Ci incontrammo in un diner vicino alla città.

Noor stava in un seggiolone, agitava un cucchiaio come una bacchetta magica.

Non riuscivo a guardarla senza vedere gli occhi dell’uomo che credevo di conoscere.

«Ecco il punto,» dissi, mescolando il caffè intatto.

«Ha lasciato due vite. Una è a pezzi. L’altra non sa nemmeno quante bugie gli siano state raccontate. Meriti di sapere tutto. Non voglio vendetta. Voglio chiarezza.»

Liana si asciugò gli occhi.

«Non so più cosa credere. Diceva che eri… distante. Controllante. Che non volevi figli.»

Sbuffai.

«Ho avuto due aborti spontanei. Diceva che non doveva andare così.»

Lei si accasciò.

Per un’ora circa, scambiammo storie.

Vacanze.

Canzoni che amava.

Frasi che usava.

Trovammo cose in comune, ma anche contraddizioni.

Diceva che odiava le ostriche.

Diceva a lei che le adorava.

Diceva che sua madre era morta.

Diceva che sua madre era un’infermiera a Beirut.

Non sapevo più cosa fosse vero.

Quel fine settimana, ricevetti una chiamata da un avvocato.

A quanto pare mi aveva nominata beneficiaria di una polizza vita da quasi 300.000 dollari.

Quasi risi.

La doppia vita aveva un premio bonus contorto.

Pensai di rifiutare e bruciare l’assegno.

Ma ricordai la macchina di Liana in panne, la piccola cabina e il modo in cui sussurrava “shh” a Noor con la mano tremante.

Le diedi la metà, silenziosamente.

Niente avvocati. Nessuna notizia.

Un mese dopo mi ritrovai a sedere nel portico della casa dove sono cresciuta, accanto a mio fratello maggiore, Faris.

Non gli avevo detto tutto. Solo abbastanza.

Mi porse un bicchiere di tè alla menta.

«Non sei pazza,» disse, senza che glielo chiedessi.

«Sei solo diversa da come lui pensava potesse manipolarti per sempre.»

Annuii.

«Credo di aver odiato chi ero con lui. Non me ne ero nemmeno accorta.»

Faris sorrise.

«Allora sii qualcun altro, da adesso.»

Iniziai la terapia.

Piano piano.

Mi iscrissi a un club del libro.

Cancellai l’app di localizzazione definitivamente.

Comprai una bici usata e iniziai a pedalare lungo il sentiero dietro il serbatoio.

Sei mesi dopo, Liana mi inviò una foto di Noor in costume di Halloween.

Una piccola ape.

La didascalia diceva:

«Oggi ha detto il tuo nome. Solo ‘Mara’. Ma ho pensato che volessi sapere.»

Piansi a lungo.

Ecco cosa ho imparato:

Le persone sono complesse.

A volte così complesse che non riesci a trovare il nucleo finché non è troppo tardi.

Ma questo non significa che tu sia vuota.

Il dolore non sempre nasce dalla morte.

A volte nasce dal rendersi conto che la persona che amavi non è mai esistita davvero come pensavi.

Ma puoi amarti abbastanza da rimetterti insieme.

Devi solo continuare—anche quando la verità quasi ti blocca.

Add comment