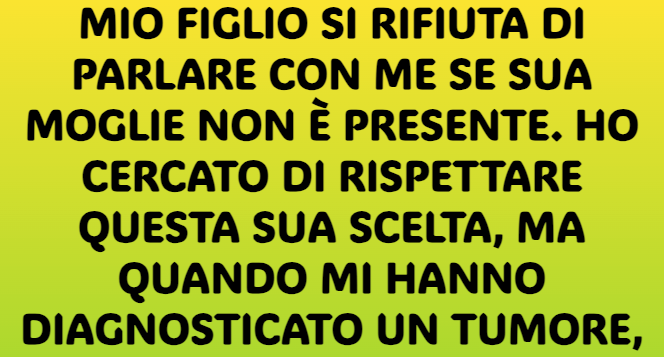

Mio figlio si rifiuta di parlarmi a meno che sua moglie non sia presente. Ho provato a rispettare questa sua decisione, ma quando mi è stato diagnosticato un tumore, ho avuto bisogno di parlare con lui da sola. Ho chiesto una conversazione privata, e la sua risposta mi ha spezzata: “Non hai più il diritto di chiedere una cosa del genere”.

Mi sono bloccata. La sua voce non era arrabbiata, non era alta – era solo fredda. Ho riagganciato lentamente il telefono, mi sono seduta al tavolo della cucina e ho lasciato che il silenzio prendesse possesso di tutto. C’è un certo tipo di dolore che non ha bisogno di urlare. Quello silenzioso, a volte, è anche peggiore.

Si chiama Dan. Era il mio sole, il bambino che correva alla porta di casa dopo la scuola, a braccia aperte. Un tempo preparavamo biscotti insieme, solo noi due. Mi chiamava “Mamma Orsa”. Quel soprannome è morto più o meno quando lui era al secondo anno di università.

Non posso dire che fosse tutta colpa di sua moglie. Ma qualcosa è cambiato quando l’ha incontrata. Si chiama Melissa. La prima volta che ci siamo viste, le ho portato un piccolo cesto di benvenuto: una crema alla lavanda, una candela fatta in casa e alcuni dei biscotti che Dan ha sempre amato. Ha sorriso, ha detto grazie in modo educato, ma ho capito che in realtà non voleva essere lì.

Con il tempo, ho visto mio figlio sempre meno. All’inizio era “impegnato col lavoro”. Poi era “la famiglia di Melissa ha già fatto programmi”. Le festività si sono trasformate in complicate trattative. Alla fine, hanno smesso di venire del tutto. E quando chiamavo, era sempre Melissa a rispondere.

L’ho accettato, per lo più. La vita porta i figli in direzioni diverse. Dicevo a me stessa che volevo solo fosse felice. Ma quando il medico mi ha detto che avevo un tumore ovarico al secondo stadio, non potevo più rimanere in silenzio. Dovevo parlare con mio figlio. Parlare davvero.

Così ho chiamato, e ho chiesto con gentilezza: “Dan, potremmo parlare solo noi due? Solo per qualche minuto?”. Ed è stato allora che l’ha detto. Non hai più il diritto di chiedere una cosa del genere.

Non capivo nemmeno cosa intendesse. Sono rimasta seduta lì, a cercare di capire quando avevo perso il diritto di parlare con mio figlio. Mi chiedevo cos’avessi fatto di così sbagliato.

Il giorno dopo, gli ho scritto un’email. Senza sensi di colpa, senza suppliche – solo i fatti. Gli ho parlato della diagnosi. Gli ho detto che presto avrei iniziato le cure. Che non volevo creare drammi; volevo solo una vera conversazione con mio figlio, prima che tutto diventasse più difficile.

Non ha risposto.

È passata una settimana.

Poi un’altra.

Ho continuato ad andare all’ospedale da sola. La chemioterapia è stata una solitudine silenziosa e sterile. Le infermiere erano gentili. Una di loro, Sandra, aveva gli stessi occhi di Dan. Caldi, ma cauti. Chiedeva sempre se qualcuno sarebbe venuto a prendermi. Io dicevo sempre di no, poi mentivo dicendo che preferivo l’autobus.

Un giovedì pomeriggio, è passata la mia vicina Rosa. Non eravamo molto vicine, ma si era accorta che non mi prendevo più cura del mio piccolo giardino. Quando le ho detto la verità, mi ha solo fissata e ha detto: “Avresti dovuto dirlo a qualcuno. Lascia che ti aiuti”.

Ha iniziato a passare a trovarmi ogni pochi giorni. A volte portava della minestra, a volte si limitava a stare con me sul portico. Un pomeriggio mi ha chiesto gentilmente: “Vuoi che provi a chiamarlo io?”

Ho scosso la testa. “Se avesse voluto venire, sarebbe già venuto”.

Ma in fondo, aspettavo ancora. Speravo ancora che bussasse alla mia porta, anche solo una volta.

Invece, è stata infine Melissa a chiamare. Non per scusarsi, o per chiedere come stavo. Ha detto: “Credo sia meglio che tu smetta di contattare Dan. È stato molto sotto stress e i tuoi messaggi non aiutano”.

Non ho pianto. Ho solo detto: “Va bene”, e ho riagganciato.

Quella notte ho cancellato il suo numero.

I mesi successivi sono stati un continuo confuso di cure e stanchezza. I miei capelli hanno iniziato a cadere. Ho smesso di guardarmi allo specchio. Ma in qualche modo, continuavo a svegliarmi ogni mattina. Rosa continuava a venire. Così come altre persone del vicinato – persone che non pensavo si fossero mai accorte di me.

Una era Erin, una donna sulla trentina che lavorava al supermercato. Ha detto: “Mi sono sempre ricordata di quando mi chiedevi come stava mia madre mentre era malata. Per me ha significato molto”.

Un’altra volta, un ragazzo della porta accanto ha bussato e mi ha dato un biglietto. “Mi ha aiutato con il progetto per la fiera della scienza tre anni fa”, ha detto. “Volevo solo ringraziarla”.

Queste piccole visite mi hanno dato la forza di andare avanti. Mi hanno ricordato che la gentilezza non evapora nel nulla. Piantano semi, anche se non li vedi mai crescere.

In primavera, i medici hanno detto che il tumore si era ridotto. Le cure funzionavano. Non ero ancora fuori pericolo, ma ora c’era una vera speranza.

Ed è stato allora che è successo qualcosa di strano.

Dan si è presentato.

Nessuna chiamata. Nessun messaggio. Semplicemente… si è presentato. Stava sul mio portico e mi sembrava più piccolo di come lo ricordassi. Aveva occhiaie profonde. Melissa non era con lui.

Ho aperto la porta e sono rimasta lì, in attesa.

“L’ho saputo”, ha detto.

Ho annuito.

“Mi dispiace”, ha aggiunto piano.

Non ho detto niente. Mi sono solo spostata per farlo entrare.

Ci siamo seduti allo stesso tavolo della cucina dove un tempo tagliavo i suoi panini a forma di dinosauro. Il silenzio tra noi sembrava composto da mille lettere mai spedite.

Alla fine ha detto: “Non sapevo come tornare indietro”.

Ho risposto: “Non ti serviva una mappa. Solo la volontà”.

Ha abbassato lo sguardo sulle sue mani. “Melissa mi diceva che mi stavi manipolando. Che cercavi di farmi sentire in colpa per costringermi a scegliere te anziché lei. Le ho creduto”.

Sono rimasta in silenzio. L’ho lasciato parlare.

“Mi diceva cose… storie distorte. Che eri tossica, che la giudicavi, che la odiavi”.

“E tu ci credevi?”, ho chiesto.

Ha esitato. “Volevo crederci. Era più facile che affrontare quello che stava succedendo davvero”.

Ho alzato leggermente un sopracciglio.

“Se n’è andata”, ha detto. “Mi ha lasciato due mesi fa. Ha detto che sentiva di non avere mai la mia attenzione completa. Che ero troppo preso dal doverla proteggere da mia madre”.

Ed è stato allora che ho capito. Era rimasto in mezzo a due donne che tiravano ai due capi di un filo, finché non si è spezzato. E la parte peggiore? Io non stavo nemmeno tirando. Mi ero solo limitata ad aspettare all’altro capo, a braccia aperte.

Dopo quel giorno, è tornato spesso. Non tutti i giorni, ma abbastanza. A volte stavamo semplicemente seduti in silenzio a guardare il vento giocare con le foglie. Altre volte parlavamo. Davvero. Del suo lavoro. Dei suoi rimpianti. Delle mie cure.

Non abbiamo mai più parlato di Melissa.

Una sera, mentre bevevamo il tè, ha detto: “Ho tenuto il cesto”.

“Quale cesto?”

“Quello che le hai dato. Con le cose alla lavanda. Non l’ha mai aperto. Diceva che profumava di ospedale. Ma io l’ho tenuto. Profuma ancora di te”.

Ho riso, per la prima volta dopo tanto tempo.

È arrivata l’estate, e con lei buone notizie. Il tumore era in remissione. Ricordo di aver abbracciato Rosa così forte che entrambe abbiamo pianto. Quando Dan l’ha saputo, mi ha solo preso la mano e sussurrato: “Grazie per essere sopravvissuta”.

Qualche settimana dopo, ha detto che voleva tornare a vivere nella zona. “Solo per essere più vicino”, ha detto con nonchalance, ma io sapevo. Voleva una seconda possibilità.

Ha trovato un piccolo appartamento non lontano da me. Ha iniziato a venire ogni domenica. Cucinavamo insieme – come ai vecchi tempi. Ha persino trovato in un cassetto la mia vecchia ricetta dei biscotti e l’ha attaccata al frigorifero con lo scotch.

Una domenica, mentre preparavamo i biscotti, ho notato una lettera che spuntava dalla tasca posteriore dei suoi jeans. “Che cos’è?”, ho chiesto.

Sembrava imbarazzato. “Una cosa che ho scritto… quando eri malata. Non l’ho mai spedita”.

Ho teso la mano. “Posso leggerla?”

Ha annuito.

Era una lettera semplice. Piena di “mi dispiace”. Piena di “avrei voluto…”. Ma l’ultima riga mi è rimasta dentro: Se mai mi perdonerai, prometto che non permetterò mai più che il silenzio sia la cosa più forte tra di noi.

Ho piegato la lettera e l’ho messa nella tasca del mio grembiule. “Non è mai troppo tardi”, ho detto.

Ora, è passato quasi un anno da quella telefonata che mi ha spezzato il cuore. E se mi chiedete se rifarei tutto di nuovo – la malattia, la solitudine, il dolore – direi di sì.

Perché quella sofferenza mi ha insegnato qualcosa.

A volte l’amore ritorna da te, non con gesti grandiosi o tempismo perfetto, ma in silenzio, come un vecchio amico che torna dopo una lunga passeggiata nel bosco. Non chiedi dove sia stato. Apri solo la porta.

E alla fine, ho imparato questo: tutti facciamo errori. Ma tutti abbiamo anche la possibilità di rimediare. Non lasciare che l’orgoglio rubi anni che potrebbero essere riempiti di risate e di guarigione. Non lasciare che il silenzio parli più forte dell’amore.

Add comment