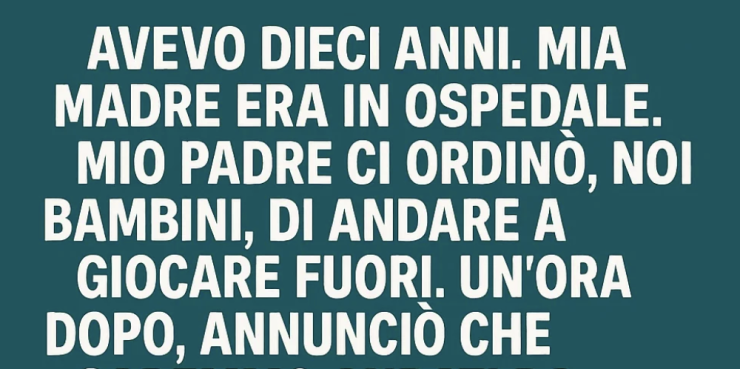

Avevo dieci anni. Mia madre era in ospedale. Mio padre ci ordinò, a noi bambini, di andare a giocare fuori. Un’ora dopo annunciò che saremmo andati da Burger King.

Quando tornammo a casa, ci mandò dritti a letto.

Quella notte, mentre mi alzavo in silenzio per prendere un po’ d’acqua, lo trovai seduto sul pavimento del salotto, con la fede di mia madre in una mano e un braccialetto dell’ospedale, stropicciato, nell’altra. Piangeva come non l’avevo mai visto: in silenzio, tremando, come se il mondo gli fosse crollato addosso.

Non mi sentì arrivare. Rimasi immobile nel corridoio, i piedi nudi freddi sulle piastrelle. Non capivo tutto, ma sapevo che qualcosa era cambiato. Mia madre stava male. Più di quanto lui avesse lasciato intendere.

La mattina dopo la casa era silenziosa. Niente pancake, niente cartoni animati. Papà non ci chiamò nemmeno per vestirci. Restò seduto al tavolo, le mani strette intorno a una tazza di caffè intatta. Mia sorella maggiore, Nira, mi lanciò uno sguardo che diceva: non dire nulla. E così feci.

Qualche giorno dopo ci dissero che mamma “stava riposando” e non sarebbe tornata ancora. Chiesi se potevo andarla a trovare. Papà sembrò sul punto di dire sì, ma alla fine rispose:

«Non oggi, campione.» La sua voce si incrinò. Non lo chiesi più.

Le settimane passarono. Nira assunse una specie di ruolo da mezza-mamma: preparava il pane tostato, pettinava i capelli di nostra sorella Priya, faceva perfino il bucato. Aveva solo tredici anni. Io ricominciai a bagnare il letto. Papà non mi sgridò. Cambiava le lenzuola in silenzio, e questo mi spaventava più di qualsiasi urlo.

Un pomeriggio ci venne a prendere da scuola prima del previsto. Non disse perché. Ci ordinò solo di salire in macchina e guidò in silenzio fino a un parco dall’altra parte della città, dove non eravamo mai stati. Tirò fuori un contenitore di sandwich al burro d’arachidi, li distribuì e si sedette su una panchina.

«Volevo dirvelo tutti insieme» disse. «La mamma non tornerà a casa.»

Il mondo si inclinò.

Ricordo Priya che lasciò cadere il panino. Ricordo Nira irrigidirsi come pietra. Non ricordo cosa dissi io. Solo che iniziai a correre. Ovunque. Mi ritrovai nel bagno degli uomini, seduto sul pavimento di cemento freddo, cercando di respirare.

Da quel momento, tutto fu diverso.

La casa era troppo grande. Troppo silenziosa. Papà faceva del suo meglio, ma il dolore aveva risucchiato tutta l’aria. Bruciava la cena, dimenticava di firmare i moduli di scuola, a volte non tornava dal lavoro finché non eravamo già a letto. Lasciava biglietti sul frigo: Cena nel congelatore. Vi voglio bene.

Una notte lo sentii urlare al telefono. Era la prima volta in mesi che alzava la voce. Diceva qualcosa sull’affitto e «Non posso continuare a fare questo da solo». Spiavo dal corridoio. Camminava avanti e indietro, stringendo il telefono all’orecchio come se volesse frantumarlo. Poi lo lanciò, di colpo, dall’altra parte della cucina. Non dormii quella notte.

La mattina dopo c’era una donna in cucina.

Indossava un maglione blu scuro e aveva i capelli corti e ricci. Mi sorrise come se mi conoscesse: «Tu devi essere Anil. Io sono Maritza. Tuo padre e io siamo andati all’università insieme.»

Fece le uova. Vere, non al microonde. Si sedette con noi, chiedendo che cartoni ci piacevano, come andava a scuola, se avevamo animali. Io non risposi. Nemmeno Priya. Nira sì, ma a monosillabi.

Quella sera Maritza era ancora lì. Mise Priya a letto. Le vidi dare un bacio sulla guancia a papà. E da quel momento il nome di mamma smise di essere pronunciato.

Tre settimane dopo, Maritza si trasferì da noi. Il suo spazzolino accanto a quello di papà. Le sue scarpe vicino alla porta. Portò una candela al profumo di limone che fece sembrare la casa come in primavera. Io la odiavo.

Poi arrivarono le regole. Nuovo cibo. Nuovi orari per andare a letto. Ci obbligò a scrivere ogni sera un diario — “per elaborare le emozioni”. Tolse le TV dalle nostre stanze e introdusse i lavori domestici del sabato, come in un campo di addestramento. E ogni volta che la guardavo pensavo solo: Tu non sei la mamma.

Una sera glielo dissi.

Si bloccò. Il volto non cambiò, ma gli occhi sì. «Lo so che non lo sono» disse piano. «E non lo sarò mai. Ma ci sono. E questo conta.»

Non risposi. Ma notai che smise di rimboccarmi le coperte dopo quella sera.

Gli anni passarono. Nira andò al college e quasi non tornò più. Priya si fece goth e si fece il piercing al naso a quindici anni. Io iniziai a marinare la scuola, a bocciare matematica, a mentire agli insegnanti. Maritza cercava di “connettersi”, ma sembrava tutto finto. La sua voce troppo calma, i suoi abbracci troppo studiati.

Poi, all’ultimo anno di liceo, trovai qualcosa.

Cercavo un vecchio annuario in cantina. Invece trovai una scatola di metallo, chiusa a chiave, nascosta dietro la caldaia. Piccola, impolverata. Ovviamente la aprii. La serratura cedette a un colpo di coltello da burro.

Dentro c’erano lettere. Decine. Alcune indirizzate a “Maritza”, altre a “Rohan”, mio padre. Tutte dallo stesso mittente: Amara. Mia madre.

Le date erano recenti. Una risaliva a soli sei mesi prima.

Il cervello si inceppò.

Ne lessi una. Poi un’altra. Mia madre era viva.

Non solo viva — scriveva, pregava, supplicava di vederci. Parlava di riabilitazione, di stare meglio, di sapere di aver commesso errori ma di voler spiegare. Diceva che aveva rispettato l’ordine del tribunale di non contattarci, ma che le mancavamo così tanto da sentire dolore fisico.

Mi sentii male.

Quella sera affrontai mio padre.

Non lo negò. Fissò solo il tavolo come se volesse inghiottirlo. «Cercavo di proteggervi» disse.

«Da cosa?»

«Dal restare delusi ancora.»

Scoprii così che mia madre aveva lottato contro la dipendenza. Dopo un’operazione andata male e una prescrizione a cui si era agganciata, tutto era precipitato. Mancava agli appuntamenti, dimenticava i pasti, spaventò Priya addormentandosi con i fornelli accesi. Quello fu il colpo finale. Papà chiese l’affidamento esclusivo. Lei sparì in riabilitazione.

Ci era stato detto che era morta perché, per lui, in un certo senso lo era.

Ma non lo era. Aveva scritto lettere. Voleva una seconda possibilità. E lui non ce ne aveva mostrata nemmeno una.

Il mese dopo me ne andai di casa. Mi trasferii da Nira, sul suo divano, mentre cercavo di capire cosa fare.

Poi scrissi una lettera. Non a mio padre. A mia madre.

Non sapevo se abitasse ancora all’indirizzo sulle buste. Ma la scrissi lo stesso. Le dissi che ero vivo. Che ricordavo quando cantava cucinando, e come i suoi capelli profumavano sempre di cocco. Le dissi che volevo incontrarla.

Tre settimane dopo ricevetti una risposta.

Due mesi più tardi, ero seduto in un piccolo caffè di Detroit, davanti alla donna che mi aveva messo al mondo. Sembrava più magra, più stanca, più segnata. Ma quando sorrise, il mio corpo la riconobbe all’istante.

Parlammo per tre ore.

Mi raccontò tutto. Le pillole. Gli errori. Le notti in cui non credeva di farcela. Ma anche la guarigione. La sobrietà. Il lavoro su se stessa. Ora aiutava altre donne a uscire da quello stesso abisso.

«Allora non ero pronta» disse. «Adesso sì.»

Ricostruire non fu facile. Né rapido. Ma cominciammo.

Piccole cose. Telefonate di compleanno. Messaggi quando vincevano i Lions. Un inverno mi spedì una sciarpa fatta a mano, gialla e storta. La indossai ogni giorno.

Priya non volle avere contatti. Nira all’inizio fu furiosa, poi col tempo si ammorbidì. Io? Continuai a tornare. Continuai a esserci.

Maritza mi scrisse una volta. Una lunga e-mail, dicendo di essere dispiaciuta per tutto. Che non sapeva delle lettere fino a dopo, e che aveva davvero cercato — con tutte le sue forze — di tenere insieme la nostra famiglia a pezzi. Non sapevo come rispondere. Non lo so ancora.

Anni dopo, invitai sia mia madre sia mio padre al mio matrimonio.

Sembrava strano. Ma anche giusto. Si sedettero agli estremi opposti della seconda fila, in silenzio, rispettosi. Maritza non venne, ma mandò un regalo: una vecchia foto di me, neonato, con entrambi i miei genitori sorridenti. In una cornice di legno.

Dopo il ricevimento, mio padre mi si avvicinò. Sembrava più vecchio. Più piccolo.

«Sono orgoglioso di te» disse. «E mi dispiace. Per tutto.»

Lo abbracciai.

Ci sono dolori che non passano mai. Ma si attenuano. Si smussano ai bordi. Diventano qualcosa che puoi portare con te.

Se c’è una cosa che ho imparato è questa: le persone sbagliano. In modi enormi, terribili. Ma quando qualcuno tende la mano — con umiltà sincera — non devi sempre sbattergli la porta in faccia. Puoi socchiuderla. Un po’. Lasciar entrare un po’ di luce.

Se hai mai perso qualcuno — per morte, dipendenza, tradimento, silenzio — sappi questo: la storia non deve finire lì.

A volte, è solo l’inizio di un nuovo capitolo.

Add comment