La memoria di mia madre non è scomparsa in un unico momento drammatico. Se n’è andata gradualmente, quasi con gentilezza all’inizio. Perdeva la borsa, saltava pranzi che aveva insistito per organizzare, raccontava lo stesso aneddoto d’infanzia due volte nello stesso pomeriggio. Ci ridevamo sopra. Mi dicevo che fosse un normale segno dell’invecchiamento.

Finché una mattina mi sorrise con calore e mi chiese se abitassi lì vicino.

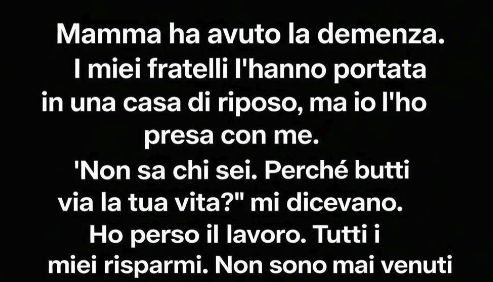

Il medico parlò con cautela, scegliendo parole pensate per attenuare il colpo — degenerativa, incerta, nessuna linea temporale chiara. I miei fratelli assorbirono la notizia come un problema aziendale da risolvere. Parlarono di strutture, budget e turni con impressionante efficienza. Io ascoltai senza interrompere, sapendo già che non avrei potuto lasciarla in un posto dove tutto sarebbe stato estraneo e impersonale. La portai a casa con me, nonostante gli avvertimenti che avrebbe consumato la mia vita, che forse non avrebbe mai capito a cosa stavo rinunciando.

Avevano ragione su una cosa: cambiò tutto.

Ridussi le ore di lavoro. Poi persi completamente il lavoro quando la flessibilità smise di essere un’opzione. I miei risparmi scomparvero lentamente tra prescrizioni, mobili adattati, cibi speciali e piccoli cambiamenti che rendevano la casa più sicura e meno spaventosa per lei. Alcuni giorni erano gentili. Canticchiava melodie della sua giovinezza o sedeva in silenzio, guardando la polvere fluttuare nella luce del sole come se fosse qualcosa di magico. Altri giorni erano pesanti — pieni di agitazione, domande che non riusciva a finire, e occhi in cerca di risposte che non avevo.

I miei fratelli ogni tanto si facevano sentire. Telefonate, preoccupazione cortese, promesse di venire “presto”. Raramente venivano. Imparai a non farci affidamento. Mi dicevo che l’amore non richiede applausi e che il riconoscimento non è la misura della devozione. Anche quando dimenticava il mio nome, si rilassava quando le tenevo la mano. Anche quando non sapeva chi fossi, sapeva di essere al sicuro. Questo divenne sufficiente.

Quando morì, accadde in silenzio, poco prima dell’alba. Ero seduta accanto a lei, tenendole la mano nel modo che avevo imparato a fare così naturalmente. Non ci fu dramma, né ultime parole — solo una quiete gentile che si posò nella stanza.

Dopo, i miei fratelli tornarono, efficienti e composti. Il testamento fu aperto. Tutto venne diviso in parti uguali, esattamente come aveva stabilito anni prima, prima che la malattia rimodellasse il suo mondo. Non obiettai. Non spiegai le notti senza sonno, gli anni senza stipendio, la lenta erosione della mia stessa vita. Il dolore aveva già preso ciò che voleva. Non avevo la forza di lottare per una convalida.

Quando se ne andarono, la casa sembrò insopportabilmente vuota — non solo perché lei non c’era più, ma perché il ruolo che aveva dato significato alle mie giornate era scomparso con lei.

Tre giorni dopo, il telefono squillò.

L’uomo dall’altra parte si presentò come qualcuno che aveva lavorato con mia madre decenni prima. Spiegò che, nelle fasi iniziali della sua malattia, quando era ancora lucida, lei gli aveva chiesto di custodire qualcosa. Non era grande né drammatico. Un conto modesto era stato messo da parte a mio nome — non come compenso, disse, ma come riconoscimento. Insieme c’era una lettera.

La sua calligrafia era attenta, deliberata, scritta prima che le parole diventassero inaffidabili. Mi ringraziava per essere rimasta. Per la mia pazienza. Per aver scelto lei quando sarebbe stato più facile non farlo. Leggendola, capii finalmente qualcosa che aveva impiegato anni a emergere: la memoria può svanire, ma l’amore lascia le sue prove.

Ciò che le ho dato non era invisibile.

E ciò che ho ricevuto in cambio non era ricchezza — era la quieta certezza di aver scelto bene e che, anche nel dimenticare, lei non mi aveva mai davvero persa.

Add comment