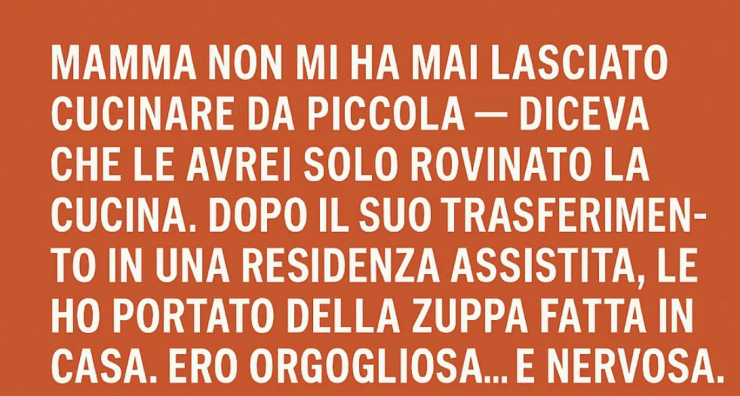

Mamma non mi ha mai permesso di cucinare da bambina — diceva che le avrei solo rovinato la cucina.

Dopo il suo trasferimento in una casa di riposo, le ho portato una zuppa fatta in casa. Ero orgogliosa… e nervosa.

Ha preso un cucchiaio, ha fatto una smorfia e ha mormorato: «Ovviamente sei riuscita a rovinare anche questa.»

Ho sorriso, ho richiuso i contenitori e sono salita in macchina. Mi sono diretta subito verso la sua vecchia casa, dove avevo già iniziato a svuotare la dispensa.

Non viveva più lì da tre settimane, ma la cucina sapeva ancora di lei — cipolle rosolate nel burro, aceto, e polvere. Mi sono fermata accanto al lavandino, cercando di trattenere le lacrime. Non ero triste per la zuppa. Ero triste perché finalmente ero pronta a fare l’unica cosa che non mi era mai stata concessa, e lei era riuscita a zittirmi anche stavolta.

Ho aperto i pensili come se fossero pieni di segreti. E in un certo senso, lo erano.

La scatola delle ricette di mamma era nascosta in alto, sopra i fornelli, dietro alcuni bicchieri da vino vecchi. Non l’avevo mai vista aprirla, nemmeno a Natale. Diceva sempre che cucinava “a memoria”. Ma mi aspettavo di trovarci dentro delle istruzioni, delle schede ingiallite, magari un indizio sul trucco per ottenere quel bordo croccante nel suo pane di mais.

La scatola era più pesante del previsto. Il coperchio cigolava quando l’ho aperto.

Le prime schede erano quelle che mi aspettavo. Pollo e gnocchi. Casseruola di patate dolci. “Polpettone di Mona (NON STRACUOCERLO!!)” scritto con la sua calligrafia stretta e inclinata.

Poi ho trovato una busta piegata tra la ricetta dell’Étouffée di gamberi e quella del budino alla banana della zia Tilda.

C’era il mio nome sopra.

Non “Tesoro” o “Piccolina”, come mi chiamava sempre. Solo il mio nome completo, scritto in stampatello: NORA EVANGELINE HART.

Ho esitato. Le mani mi tremavano leggermente.

Dentro c’era un solo foglio, a righe. Nessun saluto. Nessuna firma. Solo quattro frasi, scritte come ordini:

«Se stai leggendo questo, probabilmente non ci sono più.

Guarda nella scatola verde sotto i fornelli.

Portala a Dora.

Non dirlo a tuo fratello.»

Tutto qui. Nessuna spiegazione. Niente “con affetto, mamma”. Solo quelle istruzioni.

Se conosceste mia madre, capireste: era esattamente da lei. Un tocco teatrale, ma riservato. Però non era da lei scrivere le cose. E odiava Dora. Almeno, così aveva sempre detto.

Dora era stata la sua migliore amica, poi diventata nemica. Inseparabili, fino a qualcosa — mai spiegato — accaduto nel 1989. Dopo di allora, Dora si era trasferita a quattro paesi di distanza, e mamma aveva iniziato a chiamarla “quella vipera falsa”. A casa non potevamo nemmeno nominarla.

E adesso io dovevo portarle qualcosa?

Ho tirato fuori ogni teglia e teglierina finché non ho trovato una scatola verde ammaccata, spinta in fondo al mobile. Rattolava. Ho fatto un respiro profondo e l’ho aperta.

Dentro c’erano ventiquattro monete d’oro. Vere, a quanto sembrava — vecchie, pesanti, incise con scritte in latino. E un tovagliolo stropicciato con un nome e un numero scritti col rossetto:

Dora Linwood – 617-448-3007

Ho cercato le monete online. Erano autentiche. Krugerrand sudafricani. Ognuna valeva circa duemila dollari.

Avevo quasi cinquantamila dollari in grembo.

È stato allora che mio fratello Jerro è entrato dalla porta sul retro.

«La zuppa non ha avuto successo?» ha detto, annuendo verso il contenitore intatto sul bancone.

Ho cercato di chiudere la scatola, ma ha visto il luccichio.

«Che cos’è quello?» Il suo tono si è fatto più teso.

«Niente,» ho risposto. Stupidamente. Ovviamente era qualcosa.

Ha socchiuso gli occhi. «Che ci fai con la scatola delle ricette di mamma?»

E allora ho mentito.

«Stavo copiando la ricetta del pane di mais. Vorrei provarla per il Ringraziamento.»

Jerro non è stupido. Si è avvicinato per afferrare la scatola, ma l’ho tirata via e l’ho rimessa sotto ai fornelli.

«Gesù, Nora. Che stai nascondendo?»

«Perché non torni a fingere di far visita a mamma più di una volta al mese?»

Colpo basso. Ma ha funzionato. Mi ha lanciato un’occhiata velenosa, ha borbottato qualcosa su quanto fossi paranoica, e se n’è andato sbattendo la porta.

Quella notte non ho dormito. Continuavo a pensare alle monete, al biglietto, e al perché mamma avesse nascosto qualcosa di così prezioso — e coinvolto proprio Dora.

La mattina dopo ho chiamato il numero. Una voce roca ha risposto.

«Pronto?»

«Salve… è la signora Dora Linwood?»

Silenzio. Poi: «Chi lo chiede?»

Ho preso fiato. «Sono Nora Hart. Mia madre era Lorraine.»

Silenzio. Poi: «Mi chiedevo quanto ci avresti messo. Vieni. Porta la scatola.»

Ed è così che mi sono ritrovata a guidare due ore verso nord, fino a una casetta vissuta, al confine con il Vermont. Sembrava il rifugio di una strega — se la strega avesse avuto la passione per le mangiatoie per colibrì e le ceramiche di Beatrix Potter.

Dora ha aperto la porta in vestaglia e sandali ortopedici.

«Hai lo stesso sguardo di tua madre,» ha detto. «Ma senza quella corazza.»

Dentro, la casa profumava di eucalipto e profumo antico. Ci ha versato del tè, poi ha fissato la scatola come se fosse radioattiva.

«Tua madre non ti ha mai parlato della casa, vero?» ha chiesto.

«Che casa?»

Ha riso. Ma senza allegria.

«Nel 1986, io e Lorraine abbiamo comprato un cottage nel Maine. Volevamo aprirci una panetteria — vendere le sue torte, soprattutto quella al bourbon e noci pecan. Ma quando tuo padre lo scoprì, impazzì. Disse che era una follia. Che io la stavo traviando.»

Io ero senza parole. Mamma non aveva mai menzionato niente del genere.

«Alla fine lei si è tirata indietro,» ha continuato Dora. «Ma il contratto era a nome di entrambe. Così abbiamo iniziato ad affittarlo e a dividere i guadagni.»

«E le monete?» ho chiesto.

«Ci arriviamo,» ha detto piano. «Tua madre non si fidava delle banche. Ha convertito la sua parte in oro. Disse che, se le fosse successo qualcosa, voleva che andasse a me. Ma non parlavamo più da anni. E mi disse che avrebbe lasciato le istruzioni a qualcuno di cui si fidava.»

Il cuore mi batteva forte. «Ma… diceva sempre di non fidarsi di te.»

Gli occhi di Dora si sono inumiditi. «Me l’ha chiesto lei. Per non insospettire tuo padre. Lui mi odiava.»

Ero sconvolta.

«Perché adesso?» ho chiesto. «Perché proprio ora?»

Dora ha preso una busta dalla libreria e me l’ha passata. «È arrivata la settimana scorsa. Nessun mittente. Timbro postale del tuo paese.»

Era di nuovo la scrittura di mamma.

«Se Nora trova le monete, dille che il cottage è suo. È stato tutto pagato. Se lo merita più di Jerro. Lui non sa cucinare.»

Sono scoppiata a ridere. Tra le lacrime e l’incredulità. Era proprio da lei — nascondere l’affetto in una stoccata.

Abbiamo passato ore a bere tè e parlare di mamma. Dora mi ha raccontato storie che non avevo mai sentito: di come partecipasse ai concorsi di chili sotto falso nome per non mettere in ombra le donne della chiesa. Di come donasse i premi a un rifugio per animali, pur dicendo di “non sopportare le bestie”.

Sono tornata a casa con la scatola, l’atto di proprietà di un cottage in riva al mare, e una sensazione che non provavo da anni: calore.

Ma è durata poco.

Due giorni dopo, Jerro si è presentato con una busta.

«Sei andata da Dora?» ha detto, duro.

Ho fatto finta di niente. «Chi?»

Ha buttato la busta sul tavolo. «Un avvocato mi ha contattato. Dice che la co-proprietaria del cottage è morta e ha lasciato tutto a mamma. Ma tu hai già presentato una richiesta di possesso?»

Mi si è gelato il sangue.

A quanto pare, mamma non aveva mai tolto il suo nome dall’atto, quindi alla morte di Dora, la casa era tornata legalmente a lei. Ma io ci ero già stata, avevo presentato la lettera come prova, e cambiato le serrature.

Non sapevo cosa mi faceva più male: che Jerro avesse contattato un avvocato… o che si interessasse improvvisamente a qualcosa che nemmeno sapeva esistesse.

«Non è tua,» gli ho detto. «Mamma l’ha lasciata a me. Per iscritto.»

«Nessun testamento, nessuna pretesa,» ha risposto. «E quelle monete fanno parte dell’eredità.»

Avrei potuto urlare. Ma ho fatto qualcosa di meglio.

Ho cucinato.

Per tre settimane ho vissuto nel cottage, provando ogni ricetta della scatola. Ho postato le foto online: biscotti al burro nocciolato, prosciutto glassato alla melassa, e la mia preferita — torta al bourbon e noci pecan con la crosta friabile.

La gente ha iniziato a chiedere se poteva venire. Ho detto di sì.

Ho trasformato il cottage in una piccola panetteria del weekend.

Niente insegne vistose. Niente registratore di cassa. Solo una lavagnetta dipinta a mano con scritto:

“Lorraine & Me — Fatti con amore”,

e una scatola per le offerte.

In cinque weekend ho raccolto abbastanza da comprare la “quota teorica” di Jerro. Gli ho consegnato un assegno con un biglietto che diceva:

«Ovviamente ho rovinato anche questo.»

Lui non ha riso. Ma io sì.

Ora, ogni sabato mattina, apro la porta al profumo di cannella e caffè. Ricordo com’era sentirsi dire che non ero abbastanza brava per stare in cucina. Poi guardo la fila che si forma fuori.

Mamma non mi ha mai detto “Sono fiera di te.” Neanche una volta. Ma penso che quella scatola di ricette fosse il suo modo per farlo. Alla sua maniera: contorta, ostinata, e indiretta.

E ora mi va bene così.

L’amore non sempre arriva sotto forma di abbracci o complimenti. A volte è una scatola chiusa, piena d’oro e segreti, che ti apre la porta a una vita nuova.

Se hai storie in sospeso con qualcuno che ami, non aspettare un finale perfetto. Tuffati nel mezzo incasinato. Potresti trovarci qualcosa di dolce.

Add comment