Dissi a mia figlia che non poteva passare il Natale con noi dopo che aveva distrutto il dipinto della sorellastra. Poi arrivò una telefonata alle 4 del mattino che cambiò tutto.

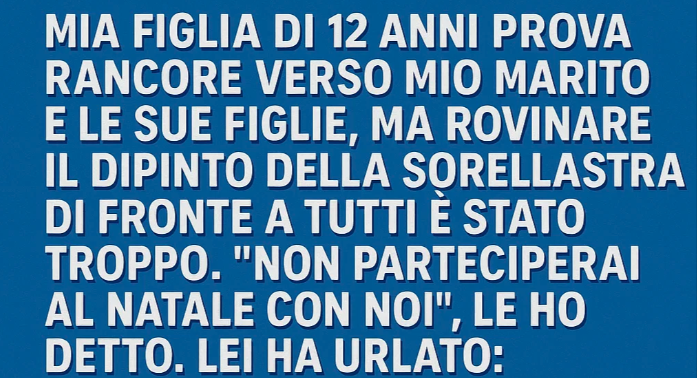

Mia figlia dodicenne cova rancore verso mio marito e le sue figlie, ma rovinare il dipinto della sorellastra di fronte a tutti è stato troppo. Lo ha strappato in pezzi, ignorando i singhiozzi della sorella. “Non passerai il Natale con noi”, le ho detto. Lei ha urlato: “Me la pagherai”. Quella notte, alle 4 del mattino, un numero sconosciuto ha chiamato: “È lei la madre di Morgan Hill?”

Mi sono seduta sul letto, il cuore in gola. “Sì. Con chi parlo?”

“Sono l’Agente Patel della Polizia di Westbrook. Abbiamo ritrovato sua figlia. Sta bene, ma deve venire in centrale.”

Mio marito Rob si è mosso accanto a me mentre io mi alzavo di scatto. Non riuscivo a pensare lucidamente. L’unica parola che sentivo era “bene”. Stava bene. Ma cosa aveva fatto?

Morgan era già scappata di casa prima. Niente di così grave, ma quando io e suo padre ci siamo sposati, spariva nei boschi dietro casa per ore. Una volta aveva addirittura pedalato per cinque chilometri fino a casa di una sua vecchia amica, rifiutandosi di tornare finché non avevo promesso di non costringerla più a condividere la stanza.

Allora aveva dieci anni. Adesso ne ha dodici. Più alta. Più sveglia. Più arrabbiata. E più sola, anche se non lo ammetterebbe.

L’ho trovata seduta nell’atrio della stazione di polizia, le braccia conserte, il cappuccio della felpa tirato giù sulla fronte. Le mancava la scarpa sinistra. Il suo telefono era scarico.

Non mi ha nemmeno guardato quando mi sono seduta accanto a lei. Neanche uno sguardo. Solo silenzio e muri.

“Mi hai spaventata a morte”, ho sussurrato.

“Bene”, ha borbottato, gli occhi fissi sul pavimento.

L’Agente Patel mi ha aggiornato. Era salita su un pullman fuori orario, pagando in contanti. Era scesa a una tavola calda aperta 24 ore a trenta miglia di distanza, dove il personale, notando che era sola, aveva dato l’allarme. Non aveva voluto dire nulla, ma una volta ottenuto il suo nome, il sistema aveva segnalato la nostra denuncia di scomparsa.

A casa, Rob aspettava al tavolo della cucina. Le sue figlie dormivano ancora al piano di sopra. Morgan è andata direttamente in camera sua, sbattendo la porta. Fine della storia.

Sono rimasta in piedi in cucina, esausta. Rob ha alzato lo sguardo dal caffè, gli occhi stanchi. “Non possiamo andare avanti così”.

“Abbiamo bisogno di aiuto”, ho detto a bassa voce. “Ci odia. Tutti noi”.

Rob ha scosso la testa. “Non ci odia. Soffre. Ha paura. E sfoga la sua rabbia”.

“Ferire gli altri non la rende una cosa giusta”, ho mormorato.

Mi ha guardato. “Lo so. Ma ha dodici anni. E sta affrontando molto più di quanto dovrebbe”.

Non aveva torto. Suo padre era sparito, aveva smesso di chiamare. Niente biglietti di compleanno, niente visite. Solo silenzio totale. E io mi ero risposata — forse troppo in fretta. Rob aveva due figlie sue, Elise e Nora. Sono dolci, gentili, e completamente estranee per Morgan.

La mattina dopo ho bussato alla sua porta. Nessuna risposta. L’ho aperta lentamente. Era stesa a pancia in giù, disegnando qualcosa su un quaderno. I suoi occhi mi hanno guardato per una frazione di secondo, poi sono tornati al foglio.

“Ho trovato la tua scarpa”, ho detto. Gliel’ho mostrata. Non si è mossa.

“Voglio parlare del dipinto”.

Ha smesso di disegnare. La matita è rimasta sospesa a mezz’aria.

“Hai ferito qualcuno che non se lo meritava, Morgan. Possiamo essere arrabbiati. Ma non distruggiamo le cose solo per sentirci meglio”.

Si è girata. “Non capisci. Nessuno capisce. Odio vivere qui. Odio fingere che loro siano la mia famiglia”.

“Non devi fingere. Ma devi essere gentile. O almeno non essere crudele”.

Si è seduta, il labbro che tremava. “Ha dipinto la nostra vecchia casa. Quella blu. Dalla foto nella mia stanza”.

Mi si è stretto lo stomaco. Mi ricordavo quella foto. La sua preferita. La sua vecchia casa, quella che aveva perso quando suo padre se n’era andato. La sua infanzia in una cornice.

“Non l’ha fatto per aggredirti”.

“Non è un suo ricordo da dipingere. È il mio ricordo. Il mio dolore”.

Non aveva torto. Elise probabilmente aveva trovato la foto e l’aveva trovata bella. Ma per Morgan, era sacra. Qualcosa di intoccabile. E ora si sentiva invasa.

“Ti manca ancora”.

Mi ha guardato, lacrime di rabbia che le salivano agli occhi. “Mi manca chi ero prima. Mi manca essere figlia unica. Mi manca non dover combattere per avere uno spazio”.

Sono entrata e mi sono seduta accanto a lei. “Anche a me manca chi ero prima”.

Si è asciugata il naso con la manica, guardandomi torva. “È stupido. Tu hai scelto questo”.

“Ho scelto l’amore. Ma questo non significa che non mi manchi quanto fossero semplici le cose prima”.

Non ha risposto.

Ho fatto una pausa. “Voglio che tu venga con me a una terapia familiare. Solo noi. Non le tue sorellastre. Non Rob. Tu ed io”.

“Così puoi dirgli tutto quello che dico?”

“No. Così posso imparare come essere migliore per te”.

Quel giorno non ha accettato. Ma non ha nemmeno detto di no. Era già più di quanto mi aspettassi.

I giorni successivi sono stati tesi. Elise evitava Morgan, muovendosi per casa come se non volesse occupare spazio. Nora faceva lo stesso. Rob sembrava provato. Mi sentivo come un arbitro in una guerra silenziosa.

Poi Elise mi ha avvicinata piano in lavanderia. “So che mi odia. Volevo solo che si sentisse ricordata. Pensavo che dipingere la casa fosse… carino”.

Le ho stretto la mano. “Hai un gran cuore. A volte pestiamo i piedi anche con le migliori intenzioni”.

Ha annuito. “Pensi che vorrebbe indietro il dipinto? L’ho riattaccato con lo scotch. Più o meno”.

Non lo sapevo. Ma l’ho chiesto a Morgan.

“Può tenerlo”, ha detto Morgan. “Ma dille di non dipingere più le mie cose”.

Non era molto, ma era una frase. Una risposta. Questo aveva importanza.

Abbiamo prenotato un terapista. Morgan ha accettato di andare, a condizione di smettere di chiamarlo “tempo per la famiglia”. Ora era “tempo per Morgan”. Ho accettato.

Alla nostra seconda seduta, ha detto: “Non ho chiesto io questa vita”.

“Lo so”.

“E ho paura che mi sentirò sempre un’intrusa”.

Volevo sistemare tutto. Riparare con le parole. Ma tutto ciò che ho detto è stato: “Non sarai mai fuori dal mio cuore. Anche quando fai errori. Anche quando scappi. Sarò sempre la persona che viene a cercarti”.

Entro la quarta seduta, ha permesso a Rob di venire a prenderla. Non gli ha parlato, ma non l’ha neanche guardato male. Lui l’ha portata a bere una cioccolata calda, che lei non ha bevuto, ma non ha rifiutato. Piccoli passi.

Quel Natale, è rimasta in camera sua. Rob le ha offerto di tenerle da parte un piatto. Nora ha bussato una volta e ha lasciato una stecca di zucchero fuori dalla sua porta.

Ma Elise… Elise ha bussato di nuovo. “Ti ho tenuto la scatola blu. È la migliore. Te lo giuro”.

Morgan è uscita lentamente, in silenzio. Si è seduta sul bordo del divano come se non le appartenesse del tutto.

La scatola conteneva un album da disegno. E nuove matite. Morgan ha fatto scorrere le dita sulle pagine.

“Grazie”, ha mormorato.

“Buon Natale”, ha sussurrato Elise.

Non era magia. Non era diventato tutto perfetto all’improvviso. Ma era qualcosa.

L’album da disegno è diventato il suo diario. Lo ha riempito di immagini, non di parole. Il nostro giardino. Una bicicletta rotta. I gradini della scuola. Le vecchie scarpe di suo padre vicino alla porta. Ricordi che stava ancora elaborando.

Tre mesi dopo, ho ricevuto una chiamata dalla scuola. Morgan aveva inviato un disegno alla mostra d’arte statale. Non ce lo aveva mai detto. Era stato accettato.

Io e Rob l’abbiamo accompagnata alla mostra. C’è venuta anche Elise. Ha chiesto il permesso prima.

Il lavoro di Morgan? Era la nostra cucina. Le sedie che non combaciano. La piastrella scheggiata. La tazza del caffè di Rob. La felpa verde di Elise appesa alla sedia.

Ma proprio al centro — c’ero io. Che porgevo un piatto di pancake. Sorridente, anche se i miei occhi sembravano stanchi.

Lo aveva intitolato: “Ricominciare”.

Mi sono fermata davanti a esso, gli occhi pieni di lacrime. Mi ha dato un colpetto col gomito. “Non è perfetto. Lo so”.

“È onesto. Questo è meglio”.

La giuria le ha assegnato il terzo posto. A lei non importava. Elise ha esultato come se avesse vinto l’oro.

Quella sera, Morgan si è seduta accanto a Rob in veranda. Gli ha chiesto del suo lavoro. Lui le ha raccontato di riparare i condizionatori e di come fossero complicati i termostati.

Ha ascoltato. E quello era nuovo.

Settimane dopo, l’ho sentita mentre aiutava Nora con la matematica. Non con gentilezza — ma neanche con cattiveria.

Ha iniziato a frequentare meno la terapia. Diceva di sentirsi “meno esplosiva”.

Poi è arrivata la lettera.

Era di suo padre biologico. Dopo un anno di silenzio. Voleva venirla a trovare. Diceva di essergli mancata. Voleva portarla fuori per un weekend.

Me l’ha consegnata. “Cosa dovrei fare?”

Ho deglutito. “Dipende da te. Sosterrò qualsiasi cosa tu scelga”.

Ha guardato fuori dalla finestra. “Se n’è andato”.

“Lo ha fatto”.

“E se se ne va di nuovo?”

“Allora noi saremo qui quando succederà”.

Non ha risposto. Ma ha dipinto un nuovo quadro. Una ragazza sotto la pioggia, che regge un minuscolo ombrello che la copre a malapena. Ma dietro di lei — tre figure più alte, ognuna che tende una mano. La ragazza non ne aveva ancora presa nessuna. Ma erano lì.

Non l’ha intitolato. Lo ha solo firmato con le sue iniziali.

Una sera, sono tornata tardi dal lavoro e ho trovato tutti e quattro i ragazzi seduti al tavolo, che mangiavano pizza avanzata. Morgan stava scarabocchiando qualcosa sul gesso di Elise — si era rotta il braccio in palestra. Stavano ridendo.

“Mamma”, ha detto Morgan, senza alzare lo sguardo, “possiamo comprare nuovi pennarelli? Questi fanno schifo”.

“Certo”, ho sorriso. “Aggiungili alla lista”.

Ci sono voluti quasi un anno per arrivare lì. Un anno di porte sbattute, silenzi imbarazzanti, piccole svolte silenziose. Un anno di riprovarci, ancora e ancora.

La verità è che l’amore non assomiglia a una fiaba. Assomiglia alla colla. Tiene insieme le cose dopo che sono state strappate.

E a volte, le migliori famiglie sono quelle che costruiamo lentamente, con ginocchia sbucciate e seconde possibilità.

Se questa storia ti ha toccato personalmente, condividila con qualcuno che sta cercando di tenere insieme una famiglia. Metti un ‘mi piace’ se credi che guarire richieda tempo — ma che ne valga la pena fino all’ultimo secondo.

Add comment