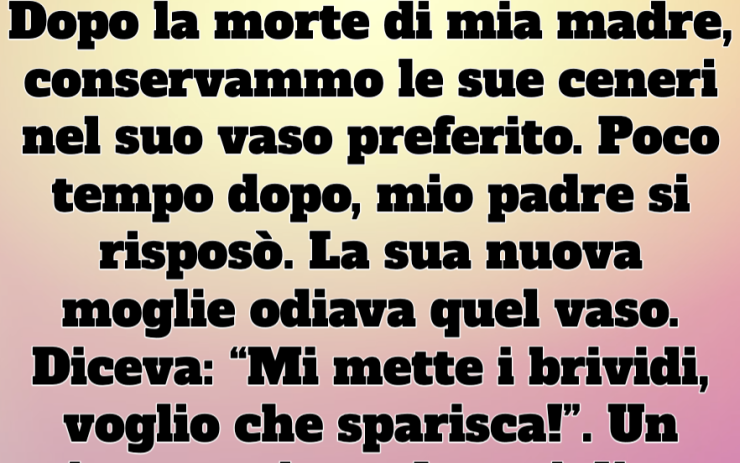

Dopo la morte di mia madre, conservammo le sue ceneri nel suo vaso preferito. Poco tempo dopo, mio padre si risposò. La sua nuova moglie odiava quel vaso. Diceva: “Mi mette i brividi, voglio che sparisca!”. Un giorno, mio padre mi disse che l’avevano portato a casa di mia zia. Sorrisi soltanto. Quella notte, guidai in fretta verso casa di mia zia, con il cuore che batteva come se stessi per commettere un crimine.

Ma quando arrivai, mia zia mi guardò come se fossi impazzito. Disse: “Quale vaso? Tuo padre non ha portato nulla qui.”

Rimasi paralizzato.

Lo chiamai subito. Non sembrava nemmeno colpevole. Solo stanco. “Va tutto bene,” disse, come se si trattasse di un oggetto qualunque. “Lei non lo voleva in casa. Ho pensato che non avessimo più bisogno di tenerlo.”

Non ne avevamo più bisogno?

Quel vaso era tutto per mia madre. Era dipinto a mano, a forma di goccia, e lei diceva sempre che era la cosa più bella che possedesse. Mi fece persino promettere—promettere—di non buttarlo mai via.

Non piansi. Tornai subito nella mia casa d’infanzia. Parcheggiai dietro l’angolo come un investigatore sotto copertura. Tutte le luci erano spente, tranne quella in garage.

Aspettai.

Dopo mezz’ora, mi avvicinai di nascosto. La porta del garage era socchiusa. Entrai silenziosamente.

E lì c’era.

Il vaso.

Dentro una scatola di cartone, accanto al bidone della spazzatura, con un’etichetta: “Donare o buttare”.

Il coperchio era aperto, e una busta di plastica spuntava fuori. La presi tra le mani come se fosse oro. Le mani tremavano. Il respiro si bloccò in gola.

Presi il vaso e me ne andai.

Non dissi nulla a mio padre. Nemmeno una parola alla sua nuova moglie. Portai il vaso nel mio appartamento e lo sistemai sul davanzale, dove ogni mattina il sole lo accarezzava.

Accesi una candela accanto. Quella notte, piansi per la prima volta dal funerale.

Passarono le settimane. La vita andava avanti. Lavoravo, pagavo l’affitto, davo da mangiare al gatto, e sentivo mia nonna ogni domenica. Ma qualcosa era cambiato.

Cominciai a notare piccole cose.

Perdevo le chiavi e le ritrovavo in posti strani—una volta infilate dentro una scarpa. La tazza del caffè, che lasciavo sempre nel lavandino, la ritrovavo pulita e al suo posto, la mattina dopo.

All’inizio pensai di essere solo stanco, o di star perdendo la testa. Ma una sera, sussurrai al vaso: “Mamma, se ci sei ancora… grazie.”

La mattina dopo trovai un biglietto sul frigorifero, attaccato con una calamita che non avevo mai visto. Era scritto con la calligrafia di mia madre.

Diceva: “Ti voglio più bene io.”

Era ciò che mi diceva ogni sera, anche quando ormai ero troppo grande per le favole della buonanotte.

Rimasi lì, a fissare il biglietto, finché il mio gatto non mi si strofinò contro la gamba, riportandomi alla realtà.

Non l’ho mai mostrato a nessuno. Ma l’ho tenuto.

Poi arrivò la vera svolta.

Mio padre si ammalò.

Non di cancro, né di una malattia lenta. Fu improvviso—crollò una mattina, e scoprirono un problema cardiaco di cui nessuno sapeva nulla.

Sopravvisse, ma per un soffio.

Andai in ospedale. Sua moglie era lì, pallida e scossa. Per la prima volta, sembrava una persona, non la “cattiva” della mia storia.

Mi prese da parte e disse: “Nel sonno, continua a chiamare tua madre.”

Non dissi nulla. Solo un cenno con la testa.

Quella sera, tornato a casa, mi fermai davanti al vaso e dissi ad alta voce: “Se puoi fare qualcosa, aiutalo. Ti prego.”

Non sapevo più in cosa credere. Ma sapevo cosa sentivo.

Il giorno dopo, le sue condizioni migliorarono. I medici dissero che era inaspettato, ma positivo.

Continuai a fargli visita. Non parlavamo molto, ma un pomeriggio mi guardò e disse: “Mi dispiace.”

Sbattei le palpebre. “Per cosa?”

“Per il vaso. Per tutto. Penso di averla lasciata andare troppo in fretta, e non ho pensato a quanto potesse ferirti.”

Non mi aspettavo delle scuse. Mi pesarono nel petto.

Non ci abbracciammo né piangemmo. Restammo solo in silenzio. Ma qualcosa si ricucì, quel giorno.

Un mese dopo, ricevetti una chiamata da mia nonna.

Disse: “Devi venire subito.”

Mi precipitai. Era in cucina, con una scatola da scarpe in mano.

Dentro, c’erano lettere. Decine.

Tutte indirizzate a me. Tutte scritte da mia madre.

Ne aveva scritta una ogni anno, fin dalla mia nascita, anche dopo essersi ammalata. Mia nonna le aveva custodite, aspettando il momento giusto.

“Credo che ora lei vorrebbe che le avessi,” disse.

Le portai a casa, preparai del tè, mi sedetti sul divano e le lessi tutte.

Scriveva di tutto—di quanto fosse fiera di me, di quanto credesse in me, che la vita a volte avrebbe fatto male, ma che ce l’avrei fatta. Scherzava persino sul fatto che un giorno avrei iniziato a parlare con il suo vaso come un matto.

Risi così tanto che finii per piangere.

In una lettera, scritta un mese prima di morire, c’era scritto:

“Se un giorno ti sentirai perso, parlami. Non sono davvero nel vaso. Sono dentro di te. Sempre.”

Quella notte dormii come un bambino.

Col tempo, il mio rapporto con mio padre migliorò. Anche sua moglie si ammorbidì. Un giorno, mi portò dei fiori “senza un motivo”.

Le chiesi se voleva vedere il vaso.

Si fermò un attimo, poi annuì.

Quando lo vide, rimase sorpresa. “È… davvero bello.”

Sorrisi. “Lo è sempre stato.”

Un anno dopo accadde qualcosa di incredibile.

Ricevetti una chiamata da una donna di nome Clara. Disse di aver trovato il mio numero dentro un libro usato in un negozio dell’usato.

“Credo che siamo parenti,” disse.

Pensai fosse una truffa. Ma poi aggiunse: “Mia madre si chiamava Eliza. Eliza Carter. Sono stata adottata alla nascita. Ho scoperto solo ora il suo nome.”

Rimasi a bocca aperta. Quello era il nome di mia madre.

Clara era mia sorellastra.

Anni prima di conoscere mio padre, mia madre aveva avuto una bambina che non poté tenere. Aveva solo diciott’anni. Non lo disse mai a nessuno—nemmeno a nonna.

Ma lasciò un biglietto dentro un vecchio libro di poesie. Uno che doveva aver donato prima di morire. Diceva:

“Alla figlia che non ho conosciuto—spero che un giorno mi troverai. Ti voglio bene.”

Clara trovò quel biglietto, seguì il nome, e in qualche modo trovò me.

Ci incontrammo. Somigliava tantissimo a mamma. Stesso naso, stessi occhi caldi.

Piangemmo.

Le raccontai tutto. Lei fece lo stesso.

E mettemmo una sua foto accanto al vaso.

Oggi, quel vaso è nella mia nuova casa. Mio marito conosce tutta la storia. E un giorno la conosceranno anche i nostri figli.

Clara viene a trovarmi ogni tanto. Ceniamo insieme, accendiamo una candela vicino al vaso e parliamo di mamma.

A volte ridiamo così tanto da non riuscire a respirare.

A volte restiamo solo in silenzio, guardando la luce del sole attraversare il vetro, come se stesse raccontando una storia tutta sua.

Da tutto questo ho imparato molto.

Che il dolore non scompare. Cambia forma.

Che le persone sanno sorprenderti—nel bene e nel male.

Che l’amore lascia tracce.

Basta essere disposti a seguirle.

E che a volte, ciò che sembra una fine è solo la vita che fa spazio a qualcosa di ancora più bello.

Quindi, se stai leggendo questo, ecco cosa spero tu porti con te:

Non buttare via ciò che conta solo perché mette a disagio qualcun altro.

Non dare per scontato di conoscere tutta la storia. A volte, la vita conserva i capitoli migliori per la fine.

E se hai perso qualcuno, parlaci comunque.

Potresti sorprenderti di chi ti sta ascoltando.

Perché l’amore, in fondo, non se ne va mai davvero. Trova solo nuovi modi per restare.

Come in un vaso a forma di lacrima che, in qualche modo, ha contenuto molto più di ceneri: ha tenuto unita una famiglia.

Add comment