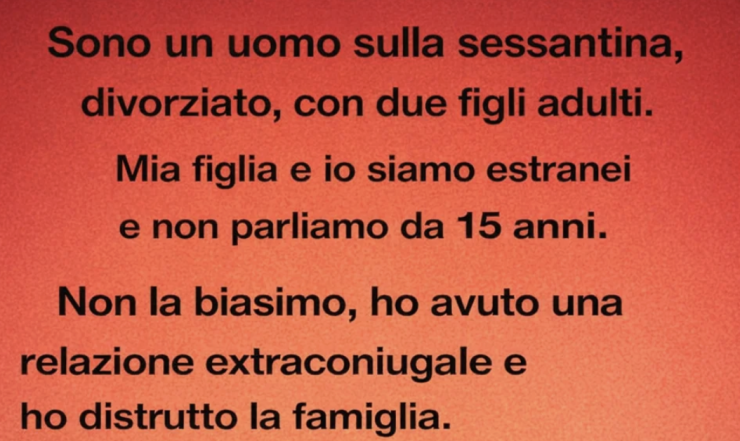

Ora ho sessant’anni passati, sono divorziato e ho due figli adulti. Con mia figlia non ci parliamo da quindici anni. Non la biasimo: ho avuto una relazione extraconiugale e ho distrutto la nostra famiglia.

Poi, all’improvviso, squilla il telefono.

Era lei. Mia figlia. Piangeva, implorando.

«Papà… ho bisogno di te. Ti prego, non riattaccare.»

Le mani mi tremavano. La sua voce — più matura, incrinata, ma inconfondibile — squarciò gli anni come una lama. Uscii in veranda, il legno vecchio scricchiolava sotto i miei passi. Mi sedetti lentamente.

«Sono qui,» dissi piano. «Non vado da nessuna parte.»

Pianse a lungo. Non rumorosamente, ma con quei singhiozzi sommessi che nascono da una stanchezza profonda, da una resa interiore. Non la interruppi. Rimasi in silenzio, ad ascoltare, senza sapere se quello fosse un addio o un nuovo inizio.

«Mia figlia…» sussurrò infine tra i singhiozzi. «È scomparsa. Sono tre giorni che non la trovo.»

Rimasi immobile. Non sapevo nemmeno di avere una nipote.

«Come si chiama?» chiesi, cercando di mantenere la voce ferma.

«Riley. Ha sedici anni.»

Sedici. Avevo perso tutta la sua infanzia. I primi passi, gli spettacoli scolastici, i compleanni… tutto svanito. E ora era scomparsa.

«Vengo da te,» dissi, prima ancora di pensarci. «Mandami l’indirizzo.»

Una pausa. Poi un sussurro: «Va bene.» E la chiamata si chiuse.

Misi in fretta qualche vestito in una borsa e afferrai le chiavi del mio vecchio pick-up. Il cuore mi batteva forte, come se avessi vent’anni di meno. Non per le otto ore di guida che mi aspettavano, ma perché non avevo idea di cosa mi avrebbe accolto una volta arrivato.

Non la vedevo dal divorzio. Aveva diciassette anni quando mi disse che non voleva più vedermi. Le sue parole erano state fredde come il ghiaccio, ma me le meritavo tutte. Avevo distrutto l’immagine che aveva di un padre.

Il viaggio fu lungo e silenzioso. Lasciai la radio spenta. Pensai al passato, a quando le intrecciavo i capelli da bambina, a quando correva nel mio letto durante i temporali. Avevo buttato via tutto, per una persona che ormai non ricordo nemmeno di aver amato.

Quando arrivai da lei, era notte. La luce del portico era accesa, una sagoma si muoveva dietro le tende. La porta si aprì piano, e lì apparve.

Più grande. Più stanca. Gli occhi arrossati, ma sempre la mia bambina.

«Ciao,» dissi.

Non sorrise. Fece solo un cenno e mi lasciò entrare.

La casa era ordinata, ma aveva quell’aria tesa di un luogo che sopporta la paura. Sul tavolo, volantini di ricerca, rapporti della polizia, mappe.

«Ha lasciato un biglietto,» disse porgendomi un foglio spiegazzato.

C’era scritto, con grafia frettolosa: “Non cercatemi. Ho bisogno di capire delle cose.”

Mi si strinse lo stomaco.

«È arrabbiata da un po’,» spiegò mia figlia. «Dice che non la capisco, che sono troppo severa.»

Lessi e rilessi quel biglietto. «E suo padre?» chiesi.

Lei esitò. «È morto tre anni fa. Un incidente d’auto.»

Non lo sapevo. Non me lo aveva detto. Non avevo il diritto di sentirmi ferito, eppure lo ero. In fondo, avevo sempre sperato che mi avrebbe chiamato se fosse successo qualcosa di importante.

«Da allora è cambiata. Si è chiusa in sé. Ho provato di tutto: terapia, gruppi di sostegno, più libertà, meno libertà… niente è servito.»

Mi sedetti, pesante. «Hai idea di dove possa essere andata?»

Scosse la testa. «È questo il problema. Non ha amici abbastanza intimi da cui rifugiarsi. Niente fidanzato. E non ha neppure il telefono con sé.»

Passammo la notte a ricostruire ogni dettaglio. Cercai di pensare come una ragazza di sedici anni, di immaginare dove mi sarei nascosto io se mi fossi sentito intrappolato. Aveva preso poco: uno zaino, un po’ di soldi.

Suggerii di visitare i luoghi vicini: biblioteche, parchi, i posti che frequentava. Mia figlia l’aveva già fatto, ma decidemmo comunque di riprovarci.

Dopo tre giorni, la speranza cominciava a pesare come un macigno. Restavo nella stanza degli ospiti. Parlavamo poco, solo di Riley. Tra noi c’era un muro fatto di anni di silenzio, ma nei suoi occhi iniziavo a vedere una crepa, un accenno di perdono.

Poi accadde qualcosa.

Mentre facevo benzina in un paese vicino, vidi un volto familiare dietro al bancone: Mark, il vecchio custode del mio ex lavoro. Sempre gentile, sempre curioso.

«Ehi, da quanto tempo,» disse.

Gli spiegai in breve perché fossi lì, e lui annuì. «Forse ti conviene controllare giù, al mercatino lungo il fiume. C’è una ragazza che disegna ritratti per soldi. Non parla molto. Età giusta, direi.»

Il cuore mi balzò in gola.

Un’ora dopo, eravamo al mercato. Piccolo, pieno di bancarelle di legno, artigianato e caffè. E lì, su una cassetta, c’era lei. Riley. Stava disegnando una coppia anziana.

Era l’immagine viva di sua madre alla stessa età.

Avrei voluto correrle incontro, ma mi fermai. Lasciai che fosse mia figlia ad avvicinarsi. Riley alzò lo sguardo, sorpresa. Quando vide sua madre, gli occhi le si riempirono di lacrime.

«Non volevo sparire per sempre,» sussurrò. «Avevo solo bisogno di un po’ d’aria.»

Si abbracciarono. Poi Riley mi vide.

«Chi è lui?»

«È tuo nonno,» disse mia figlia, con voce rotta.

Riley mi fissò. «Tu sei quello che se n’è andato, giusto?»

Annuii. «Sì. Ho commesso molti errori.»

«Hai fatto tutta questa strada?»

«Sì. Per te. E per tua madre.»

Mi studiò un attimo. Non c’era rabbia nei suoi occhi. Solo curiosità. Forse un po’ di cautela. Ed era già più di quanto meritassi.

Quel giorno la riportammo a casa. Accettò di parlare con una terapeuta. Non disse molto, ma quella sera mi lasciò sedere accanto a lei sul divano. Guardammo un vecchio programma comico. Per un momento, sembrò tutto normale.

Nei giorni successivi trovammo un ritmo fragile ma vero. Io aggiustai la porta cigolante della cucina. L’aiutai a sistemare i suoi colori. Portai a spasso il cane. Piccole cose.

Una sera passai davanti alla sua stanza e vidi il blocco da disegno aperto. C’era un ritratto di me. Rughe, occhi stanchi, sorriso storto. Ma bellissimo, preciso, vivo.

Non dissi nulla. Chiusi piano la porta.

Più tardi, mia figlia mi porse una tazza di tè.

«Non pensavo che ti avrei mai più rivisto,» disse.

«Neanch’io. E forse non lo meritavo.»

«Sono stata arrabbiata tanto tempo. Non solo per la mamma e il tradimento… ma perché non hai mai cercato di tornare. Mi hai lasciato odiarti.»

Abbassai lo sguardo. «Credevo che lasciarti spazio fosse l’unica cosa giusta da fare.»

Sospirò. «Forse. Ma avrei voluto che lottassi un po’ di più. Per me.»

Quelle parole mi spezzarono. Mi resi conto che la mia colpa non era solo andarmene, ma anche non aver provato a tornare.

«Mi dispiace,» dissi. «Non sapevo come fare.»

Restammo in silenzio. Poi, per la prima volta in quindici anni, mi prese la mano.

Tre settimane dopo, Riley ci stupì.

Mi chiese di accompagnarla in una città vicina per un laboratorio d’arte. Accettai con piacere. Durante il viaggio di ritorno, mi guardò e disse:

«Sai, nonno… le persone sbagliano. Ma scappare non serve a niente.»

«Lo so,» risposi piano.

«Credo di perdonarti,» aggiunse.

Mi si inumidirono gli occhi. «Grazie.»

Poi sorrise maliziosa. «Ma se sbagli di nuovo, nel prossimo disegno ti metto un naso da clown.»

Scoppiammo a ridere.

Sono passati sei mesi.

Riley è tornata a scuola e va bene. I suoi disegni sono esposti in un piccolo caffè del posto. Mi chiama “nonno” e, a volte, mi lascia perfino commentare i suoi lavori — anche se non mi dà quasi mai retta.

Io e mia figlia parliamo ogni giorno. A volte cuciniamo insieme, a volte restiamo in silenzio, ma stiamo guarendo. Lentamente, ma davvero.

Un giorno mi porse una scatola.

Dentro c’erano vecchie lettere che avevo scritto durante il divorzio, ma mai spedito. Scuse, confessioni. Lettere per lei, per suo fratello, persino per me stesso.

«Le ho trovate mentre sistemavo le cose,» disse.

«Pensavo non avessero mai avuto importanza,» mormorai.

«Invece sì,» rispose. «Anche se allora non le avevo lette.»

Ci abbracciammo. Non un abbraccio di circostanza. Uno vero. Di quelli che senti nelle ossa.

La vita non regala spesso seconde possibilità. E quando lo fa, non arrivano mai in modo perfetto. Sono disordinate, dolorose, faticose.

Ma ne vale la pena.

Se c’è qualcuno nella tua vita con cui hai perso i contatti — o che ha perso te — forse non è troppo tardi.

Forse c’è ancora una porta su cui bussare, un telefono da sollevare, una lettera da scrivere.

Ho perso quindici anni con mia figlia. Ho mancato tutta l’infanzia di mia nipote.

Ma ho guadagnato qualcosa di inestimabile.

Ho visto mia figlia diventare una madre forte.

Ho visto mia nipote trasformarsi in un’artista straordinaria.

E, soprattutto, ho capito che l’amore non sempre arriva come un’esplosione di fuochi d’artificio.

A volte arriva in silenzio.

Come una telefonata che non pensavi sarebbe mai arrivata.

Add comment