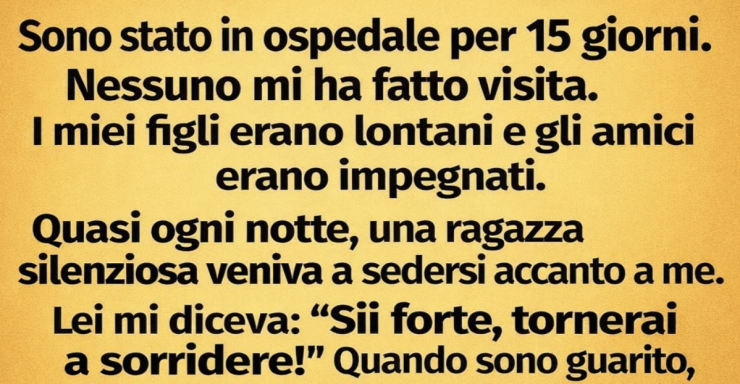

Ho passato quindici giorni distesa in un letto d’ospedale dopo l’incidente d’auto.

Le giornate erano tutte uguali: luci accecanti, macchinari che bipavano senza sosta, un tempo sospeso che non sembrava mai avanzare. Ero gravemente ferita in modi che nemmeno capivo del tutto, e non riuscivo a parlare a causa del dolore e dei farmaci.

I medici dicevano che ero stata fortunata a sopravvivere.

Ma io non mi sentivo fortunata.

Mi sentivo intrappolata in un luogo silenzioso e vuoto, mentre il resto del mondo continuava ad andare avanti senza di me.

Nessuno veniva a trovarmi.

I miei figli vivevano lontano e non potevano arrivare subito per via del lavoro e della scuola. Gli amici si preoccupavano, ma avevano le loro vite. Ogni giorno scorreva identico: infermieri che si davano il cambio, medici che controllavano le cartelle, ore che passavano lente.

Le notti erano le peggiori.

È allora che la solitudine diventava pesante, quasi soffocante.

Quasi ogni notte, però, appariva una ragazza.

Era silenziosa, avrà avuto tredici o quattordici anni. Capelli scuri che si infilava dietro le orecchie, e uno sguardo troppo adulto per la sua età. Parlava poco. Si avvicinava al mio letto, prendeva una sedia e si sedeva accanto a me, come se fosse il posto più naturale del mondo.

Io non potevo parlare, né chiederle chi fosse. Ma lei sembrava capirmi. Si chinava verso di me e sussurrava piano:

«Sii forte. Tornerai a sorridere.»

Mi aggrappavo a quelle parole.

Quando il dolore o la paura diventavano insopportabili, aspettavo solo che tornasse a sedersi lì accanto. Non toccava mai i macchinari o i tubi. Restava semplicemente con me.

E quando mi sentivo invisibile e sola, quella presenza significava tutto.

Quando finalmente riuscii a parlare, chiesi di lei a un’infermiera.

Con gentilezza, ma con fermezza, mi disse che non c’era mai stata nessuna ragazza in visita. Nessuno con quelle caratteristiche risultava registrato.

Dissero che probabilmente erano allucinazioni. Effetti dei farmaci. Del trauma.

Li credetti. Non avevo alternative.

Sei settimane dopo fui dimessa e tornai a casa, ancora debole ma grata di essere viva. Quel primo pomeriggio, mentre infilavo la chiave nella serratura, provai la stessa strana quiete che sentivo nelle notti in ospedale.

Poi la vidi.

Era lì, davanti alla mia porta, con le mani intrecciate per il nervosismo.

Era la stessa identica ragazza.

«Mi chiamo Tiffany», disse.

Un brivido mi attraversò mentre mi spiegava chi fosse.

Era la figlia della donna la cui auto aveva invaso la mia corsia causando l’incidente. Sua madre non era sopravvissuta, nonostante gli interventi e i lunghi giorni in terapia intensiva.

Tiffany aveva passato quelle notti in ospedale, vagando nei corridoi perché non riusciva a tornare a casa da sola.

Mi disse che vedermi lottare per restare in vita le aveva dato speranza. Speranza che anche sua madre potesse farcela.

Poi infilò una mano in tasca.

«Devo restituirti una cosa.»

Mi mise in mano una collana.

Era la collana di mia nonna. La indossavo la sera dell’incidente e credevo fosse andata persa per sempre. Tiffany l’aveva trovata e custodita, temendo che potesse sparire.

Scoppiai a piangere.

La abbracciai e la ringraziai per la gentilezza che mi aveva donato mentre lei stessa stava vivendo un dolore immenso.

Nel momento più difficile delle nostre vite, ci eravamo incontrate.

Negli anni sono diventata per lei una sorta di madre. Siamo ancora in contatto, e quando passa in città viene a trovarmi.

E ogni volta che sorrido, penso a quella ragazza silenziosa che mi è rimasta accanto quando nessun altro poteva farlo —

e che ha cambiato la mia vita con una gentilezza semplice, costante e profonda.

Add comment