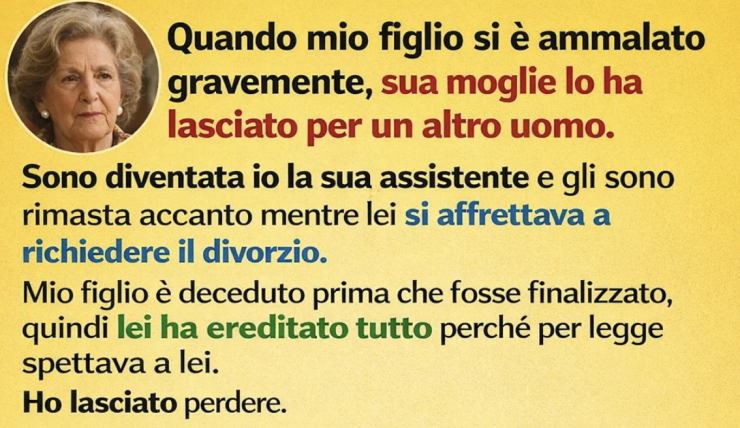

Quando mio figlio si ammalò gravemente, il mio mondo si ridusse al ritmo costante delle macchine ospedaliere e al peso fragile della sua mano nella mia.

Aveva solo trentotto anni — troppo giovane per affrontare decisioni di fine vita. Troppo giovane per essere abbandonato.

(Solo a scopo illustrativo)

Sua moglie non rimase a lungo, una volta che la diagnosi divenne innegabile. All’inizio piangeva rumorosamente davanti ai medici e agli amici, aggrappandosi al suo braccio ogni volta che c’erano dei visitatori. Ma di notte, quando restavamo solo noi due, se ne andava presto, borbottando scuse sulla stanchezza, sul bisogno di “aria”, sull’incapacità di vederlo spegnersi.

Poi, una sera, semplicemente non tornò più.

Una settimana dopo, gli confessò di amare un altro.

Ero seduta accanto al suo letto quando parlò — la sua voce piatta, come se avesse già recitato quella parte, già a metà strada verso un’altra vita. Mio figlio non pianse. Chiuse solo gli occhi, come se anche solo comprendere quelle parole richiedesse più energia di quanta ne avesse.

“Chiederò il divorzio”, aggiunse in fretta. “È meglio così.”

Meglio per chi, non lo disse mai.

Da quel momento, divenni la sua unica assistente. Imparai a cambiare le flebo, a convincerlo a ingoiare due cucchiai di zuppa, a dormire seduta su una sedia di plastica senza lamentarmi. Lo lavavo. Gli leggevo ad alta voce quando non riusciva più a tenere gli occhi aperti. Gli tenevo la mano quando il dolore lo faceva tremare.

Sua moglie sbrigò le pratiche del divorzio in fretta. Io non firmai nulla. Non feci opposizione. Rimasi semplicemente accanto a lui.

Morì prima che il divorzio fosse finalizzato.

Al funerale, lei indossava il nero e pianse di nuovo, a gran voce. La gente mormorava della sua forza, di quanto doveva essere stato difficile per lei. Io rimasi in silenzio, in fondo alla sala, stringendo l’ultima sciarpa che avevo avvolto attorno al collo di mio figlio, quando il suo corpo non riusciva più a mantenere il calore.

Una settimana dopo, mi chiamò l’avvocato.

Poiché il divorzio non era stato concluso, tutto passò legalmente a lei.

La casa. I risparmi. I conti.

Non feci causa.

Mi ripetei che nessuna somma di denaro avrebbe potuto riportarlo indietro. Svuotai lentamente la sua stanza, piegando i suoi vestiti come se potessero ancora servirgli.

(Solo a scopo illustrativo)

Due settimane dopo, squillò il telefono.

Era lei. Urlava.

“Hai rovinato il testamento!” gridava. “Cosa hai fatto?!”

Io non avevo fatto nulla.

Ma mio figlio sì.

L’avvocato mi spiegò finalmente i dettagli che lei aveva ignorato nella sua smania di ereditare. Sì, tutto era passato a lei — sulla carta. Ma non poteva accedere a un solo centesimo finché non avesse rispettato una condizione che mio figlio aveva aggiunto dopo che lei lo aveva lasciato.

Doveva restituire ogni oggetto personale che lui avesse mai posseduto.

Ogni lettera. Ogni foto. Ogni diario. Ogni ricordo.

Solo allora sarebbe stato sbloccato un piccolo fondo fiduciario — non per lei, ma per “la persona che è rimasta”.

Quella persona ero io.

Lei urlava perché, una volta restituiti quegli oggetti, il fondo sarebbe stato trasferito legalmente. Non come vendetta. Non come punizione.

Ma come riconoscimento.

Io non le avevo mai conteso l’eredità.

Avevo semplicemente continuato a esserci.

E mio figlio si assicurò che questo avesse valore.

Add comment